Tabla de contenidos

- Orígenes y Sociedad Guerrera

- Organización Social y Vida Agrícola de la Etnia Fang

- Cultura Tradicional Fang: Música, Danza y Arte

- Legado Colonial e Identidad Hispánica

Los fang, uno de los grupos étnicos más numerosos de Guinea Ecuatorial, se distinguen por su espíritu guerrero y sus habilidades agrícolas. Este pueblo bantú constituye la mayoría de la población ecuatoguineana (alrededor del 85%) y habita principalmente en la región continental de Río Muni, aunque también hay comunidades fang en la isla de Bioko.

A lo largo de su historia, los fang desarrollaron una cultura rica en música, danza y arte, famosa especialmente por sus máscaras de madera tallada. Su organización social tradicional se basa en familias extensas agrupadas en clanes patrilineales (linajes), y practicaban una agricultura de subsistencia muy eficiente, cultivando alimentos básicos como ñame, mandioca (yuca) y plátano. Tras el contacto colonial con España, incorporaron nuevos elementos culturales como el idioma español y la fe cristiana, pero han logrado preservar muchos aspectos de sus tradiciones ancestrales hasta nuestros días.

Orígenes y Sociedad Guerrera

El pueblo fang pertenece a la gran familia de etnias bantúes de África Central. Según la tradición, sus antepasados emigraron desde regiones más al norte (cerca del río Sanaga, en la actual Camerún) hacia las selvas del área de Guinea Ecuatorial durante los siglos XVIII y XIX. En este proceso migratorio, los fang se expandieron rápidamente por el territorio, desplazando a otros grupos y asentándose como la etnia dominante en la zona continental. Su éxito se atribuye en parte a su carácter guerrero y a su sólida organización social: los fang eran reconocidos como hábiles guerreros y cazadores, con una reputación temible que disuadía a forasteros y posibles enemigos. De hecho, exploradores coloniales españoles como Manuel Iradier ya describían en el siglo XIX la valentía y fortaleza de los guerreros fang en sus expediciones por Guinea Ecuatorial. Gracias a esta combatividad, los fang pudieron apoderarse de nuevas tierras en su avance, imponiéndose sobre pueblos vecinos más pequeños y extendiendo su presencia hasta las cercanías de la costa atlántica.

A pesar de su estructura guerrera, los fang no formaron reinos centralizados como otras etnias (por ejemplo, los bubis en Bioko). En lugar de ello, su sociedad se mantenía en tribus y clanes relativamente autónomos, cada uno liderado por un jefe tradicional.

Estas tribus mantenían entre sí alianzas flexibles y ocasionalmente rivalidades, pero compartían un fuerte sentido de identidad común fang. La defensa del honor del clan, la valentía en combate y la protección de sus territorios agrícolas eran valores fundamentales en la antigua sociedad fang. Este pasado guerrero dejó una huella en la memoria colectiva: aún hoy se valora el coraje y la determinación, cualidades asociadas a los ancestros que lucharon para mantener la integridad de su pueblo.

Organización Social y Vida Agrícola de la Etnia Fang

Tradicionalmente, la organización social fang se basaba en la familia extensa patrilineal. La descendencia y la herencia siguen la línea de los varones, por lo que la figura del padre, del tío paterno y del primogénito tiene gran importancia dentro del clan. Varios núcleos familiares emparentados forman un clan (ayong, en lengua fang), liderado por un patriarca o Nsue (jefe) que actúa como autoridad en asuntos tanto civiles como rituales. Cada poblado fang tradicionalmente contaba con un jefe hereditario, usualmente descendiente de la familia fundadora de la aldea, cuya responsabilidad era guiar a la comunidad y resolver disputas actuando como árbitro. La independencia de cada aldea era considerable, aunque todas compartían estructuras culturales similares. En la sociedad fang clásica estaba aceptada la poligamia (un hombre podía tener varias esposas si disponía de medios para mantenerlas) y era obligatoria la exogamia de clan: es decir, debían buscar pareja fuera de su propio clan para evitar la consanguinidad. Un proverbio fang ilustra esta norma: “Nadie puede mojarse en la lluvia de su propio poblado, sino en la del ajeno”, enfatizando la prohibición de uniones dentro del mismo linaje.

En cuanto a la vida económica, los fang eran ante todo agricultores de subsistencia. Practicaban una agricultura itinerante de tala y quema (roza y quema) para abrir claros en la densa selva ecuatorial, combinada con la rotación de cultivos para no agotar la fertilidad del suelo. Entre sus cultivos básicos sobresalían los tubérculos tropicales (como la yuca y el ñame) y los plátanos, alimentos que constituyen la base de la dieta tradicional en Guinea Ecuatorial. También cultivaban malanga, cacahuetes, maíz y frutas locales en pequeñas huertas. Las técnicas agrícolas eran simples pero eficaces: despejaban la vegetación con grandes machetes y cavaban con azadas manuales. Gracias a siglos de convivencia con su entorno selvático, los fang poseían un amplio conocimiento de la flora y fauna de la región, identificando plantas comestibles y medicinales, y dominando la caza de animales silvestres para complementar su dieta. Eran reconocidos como excelentes agricultores y cazadores, capaces de autoabastecerse en un medio ambiente desafiante.

Con la colonización y la llegada de nuevos cultivos comerciales, los fang demostraron igualmente adaptabilidad. Durante el siglo XX, muchos comenzaron a cultivar cacao y café —introducidos por los colonos— integrándose en la economía de plantación colonial. No obstante, la agricultura de alimentos básicos para el consumo propio siguió siendo central en su modo de vida, garantizando la subsistencia de las familias rurales. En la actualidad, la etnia fang mantiene en buena medida su vínculo con la tierra: aunque la economía nacional se ha diversificado (petróleo, madera, etc.), en las zonas rurales fang todavía se cultivan yuca, plátano, ñame y otros productos tradicionales, preservando técnicas agrícolas heredadas de sus antepasados.

Cultura Tradicional Fang: Música, Danza y Arte

La cultura fang destaca por la riqueza de sus expresiones artísticas y folclóricas. La música y la danza ocupan un lugar central en la vida social, cumpliendo funciones festivas, rituales y de transmisión oral de la historia. Los fang han preservado su historia y costumbres en buena medida a través de canciones y relatos orales, que pasan conocimientos de generación en generación. Sus bailes tradicionales son vibrantes y enérgicos: los bailarines ejecutan movimientos rápidos y acrobáticos, al ritmo de tambores y cantos, creando un ambiente festivo y participativo. Estas danzas no solo sirven de entretenimiento, sino que con frecuencia tienen un trasfondo espiritual – por ejemplo, se baila para honrar a los ancestros o durante rituales agrícolas y de iniciación. La danza fang es así una forma de comunicación con los dioses y antepasados, donde cada ritmo y paso puede contener un significado simbólico. Entre los bailes fang más conocidos están el ndong mba, el endong o el mekóm, cada uno ligado a ocasiones específicas de la vida comunitaria (celebraciones de la cosecha, bodas, rituales de curación, etc.).

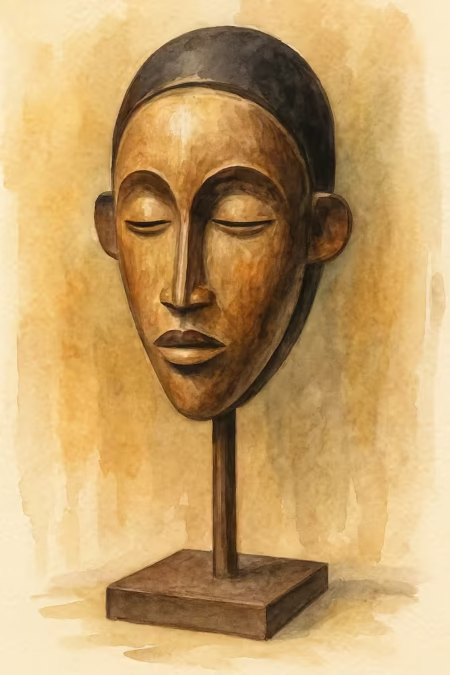

En el ámbito del arte plástico, los fang son célebres por su escultura en madera. Sus creaciones más afamadas son las máscaras fang y las figuras de ancestros talladas, ambas impregnadas de simbolismo religioso. Las máscaras tradicionales fang suelen presentar un semblante sereno y estilizado, con formas alargadas y rasgos geométricos que les confieren una apariencia imponente y misteriosa.

Estas máscaras se utilizaban en ceremonias de sociedades secretas y rituales de iniciación (por ejemplo, la ceremonia ngil en el pasado) para representar espíritus tutelares o ahuyentar fuerzas malignas. Asimismo, los fang elaboraban estatuas y figuras de reliquia conocidas como byéri: pequeñas esculturas antropomorfas que se colocaban sobre cajas conteniendo los huesos de antepasados venerados. Estas figuras guardianas protegían simbólicamente el espíritu del difunto y la continuidad del linaje, reflejando la profunda veneración que los fang sienten por sus ancestros.

La maestría artesanal fang se extendía al trabajo en otros materiales como el hierro y la piedra esteatita, aunque la madera fue el soporte predilecto debido a su abundancia en la región. Muchas piezas de arte fang han alcanzado renombre internacional desde la época colonial: máscaras, estatuillas y amuletos fang se exhiben hoy en museos de todo el mundo como ejemplos notables del arte africano tradicional. Estas obras influyeron incluso en artistas europeos del siglo XX (el conocido escultor Henri Matisse y otros coleccionaron arte fang por su estética sofisticada). Lamentablemente, durante el período colonial y las primeras décadas post-independencia, parte de estas prácticas artesanales se vieron desplazadas por la influencia occidental y la prohibición de rituales ancestrales. Aun así, en comunidades rurales continúan elaborándose máscaras y tambores para las fiestas locales, y existe un esfuerzo de revalorización del arte tradicional fang como patrimonio cultural nacional.

En cuanto a la religión tradicional fang, antes de la llegada del cristianismo los fang practicaban una forma de animismo politeísta con fuerte énfasis en la ancestralidad, la magia y la adivinación. Creían en un dios supremo remoto (Nzamé u otros nombres locales), pero la vida espiritual cotidiana giraba en torno a los espíritus de los antepasados y fuerzas de la naturaleza. Los fang atribuían poder espiritual a ciertos objetos (reliquias, talismanes) y lugares sagrados. La brujería (ndôví) y los rituales chamánicos tenían un rol importante para buscar consejo de los antepasados o sanar enfermedades. Un culto destacado dentro de la cultura fang, compartido con etnias vecinas, es el Bwiti (también llamado Biere en Guinea Ecuatorial): una práctica espiritual iniciática que incluye ceremonias nocturnas con danza, música de tambor y el uso de plantas sagradas como la iboga. A través del Bwiti, los iniciados buscaban comunicarse con el mundo de los espíritus y obtener guía. Muchos de estos elementos culturales (danzas, máscaras rituales, ceremonias animistas) enfrentaron la represión durante la época colonial y bajo los primeros gobiernos independientes, que los tildaban de supersticiones paganas o prácticas de brujería. No obstante, han sobrevivido de forma velada o sincrética y hoy se valoran como parte integral de la identidad fang.

Legado Colonial e Identidad Hispánica

El contacto con los españoles a partir del siglo XIX supuso cambios significativos para los fang, al igual que para los demás pueblos de Guinea Ecuatorial. España estableció dominio territorial efectivo a fines del siglo XIX, introduciendo su idioma, su religión y nuevos modelos socioeconómicos.

Bajo la colonia, muchos fang fueron evangelizados y adoptaron la fe cristiana (católica), a la vez que el idioma español se convirtió en la lengua de la educación, la administración y, eventualmente, una lengua franca entre las distintas etnias del país. De hecho, la mayoría de los fang actuales son cristianos (aunque suelen mantener simultáneamente algunas creencias tradicionales), y el español se transformó en su lengua oficial junto con el francés en épocas más recientes. Gracias a la influencia española, Guinea Ecuatorial es hoy el único país de África que tiene al español como idioma oficial, lo que integra a los fang plenamente en el mundo hispanohablante.

Pese a la fuerte influencia hispana recibida, los fang preservan muchos aspectos de su cultura ancestral. Su lengua nativa, el fang (un idioma bantú), sigue siendo hablada mayoritariamente en los hogares y coexiste con el español en la vida cotidiana. La tradición oral, las leyendas y la música folclórica fang continúan transmitiéndose, conservando así la memoria histórica del pueblo. Tras la independencia de Guinea Ecuatorial en 1968, e incluso tras periodos de gobierno que desalentaron las prácticas autóctonas, ha habido un resurgimiento en el interés por las creencias y costumbres tradicionales fang. Por ejemplo, en algunas comunidades rurales se celebran rituales del Bwiti de forma sincrética junto con festividades cristianas: se ha documentado que ciertos clanes fang conmemoran la Pascua cristiana durante cuatro días de cantos, bailes en grupo y consumo de brebajes de hierbas psicoactivas, combinando símbolos cristianos con ritos ancestrales. Del mismo modo, las danzas y festivales regionales (como el Festival Fang en la ciudad de Bata) se han instituido para rendir homenaje a la herencia cultural fang dentro de la Guinea Ecuatorial moderna.

En la esfera política y social, los fang tomaron un rol protagónico tras la independencia, siendo el grupo étnico mayoritario y ostentando mucha de la influencia política del país. A lo largo de las décadas, figuras fang han liderado la nación (incluidos presidentes), lo que ha favorecido la continuidad de ciertos valores tradicionales a nivel nacional, pero también ha creado tensiones interétnicas, especialmente con la minoría bubi en Bioko. No obstante, en la vida cultural la contribución fang a la hispanidad ha sido fundamental: han enriquecido el mundo hispano con sus danzas africanas, su música de tambores, su arte escultórico y su cosmovisión única. La combinación de elementos hispánicos (como el idioma español y la religión católica) con la herencia fang ha dado lugar a una identidad ecuatoguineana singular, donde conviven la modernidad iberoafricana y las raíces autóctonas.

En resumen, los fang de Guinea Ecuatorial son un pueblo de guerreros y agricultores que, tras superar siglos de migraciones y dominación colonial, mantienen viva su esencia cultural. Su sociedad de clanes, su música vibrante, sus enigmáticas máscaras de madera y sus ritos ancestrales forman parte del rico tapiz de la hispanidad global. A través de la lengua española y de lazos históricos compartidos, los fang han llevado la voz de África al concierto de los pueblos hispanohablantes, demostrando cómo la identidad hispana se nutre de diversas culturas. La historia de los fang es, en último término, una historia de resiliencia y orgullo: la de un pueblo que abrazó influencias externas sin renunciar a su alma, y que hoy sigue contribuyendo a la diversidad y grandeza del mundo hispánico desde el corazón de África.

Referencias:

- Iradier, M. (1878). La Guinea Española: Viajes y trabajos geográficos y científicos de la Comisión de África. Madrid: Imprenta de Fortanet.

- Trillas Sagnier, J. (2009). “Fang: herederos de la selva”, en Nueva Revista de Política, Cultura y Arte, nº 121, pp. 54–61.

- Martínez de la Casa, M. (2013). “Religión y sociedad entre los Fang”, en Anuario de Estudios Africanos, nº 40, Instituto de Estudios Africanos, CSIC.

- Wikipedia (2025). Artículos: “Etnia fang”, “Lengua fang”, “Guinea Ecuatorial”, “Máscaras fang”, “Bwiti”, “Historia de Guinea Ecuatorial”.

- EcuRed (2024). Fang (etnia africana). Enciclopedia colaborativa cubana.

- Fernández de la Vega, P. (2022). Pueblos de África: etnias, culturas y creencias, Editorial Tecnos.

- ONG Afroguinea (2023). “Tradiciones fang: identidad viva del África hispana”, artículo en línea.

- Archivo Digital UNESCO (2010). “Los Fang y su patrimonio cultural inmaterial”, en la serie Diversidad Cultural en África Central.

- Roca Barea, E. (2021). Fracasología. España y sus élites: de los afrancesados a nuestros días. Madrid: Espasa.

- Centro de Cultura Hispanoafricana de Bata (2024). Exposición permanente: Los Fang: herencia y continuidad.