- Orígenes e historia del pueblo saharaui

- Vida nómada y economía tradicional

- Organización social tribal

- La colonización española y sus efectos (siglos XIX-XX)

- Identidad cultural y tradiciones saharauis

- Referencias Bibliográficas

Los saharauis, habitantes autóctonos del Sahara Occidental, son un pueblo de origen árabo-bereber conocido por su estilo de vida nómada y su capacidad de supervivencia en uno de los entornos más inhóspitos del planeta. El vasto desierto del Sahara, con precipitaciones anuales apenas entre 35 y 100 mm, define su forma de vida.

Históricamente desarrollaron una economía de pastoralismo nómada y comercio transahariano, aprovechando las antiguas rutas de caravanas que cruzaban sus oasis. A pesar de las adversidades climáticas y los cambios políticos a lo largo de los siglos, los saharauis han mantenido una identidad cultural fuerte, centrada en su lengua (el hassanía) y sus tradiciones nómadas, conformando una cultura única en el Magreb.

Orígenes e historia del pueblo saharaui

El pueblo saharaui es el resultado de la mezcla de tribus bereberes autóctonas (como los sanhaya) con las tribus árabes Banu Hassan que llegaron al Sahara hacia el siglo XIII. Tras siglos de mestizaje y aculturación, surgió una sociedad árabo-bereber singular, con raíces en las culturas beduinas del desierto. La introducción del dromedario (camello árabe) alrededor del siglo III d.C. revolucionó la vida en esta región, permitiendo cruzar grandes distancias en el desierto.

Gracias a ello, el actual Sahara Occidental se integró en importantes rutas comerciales, transportando sal y oro entre el norte de África y África occidental. Durante la Edad Media, tribus árabes hasaníes (descendientes de Banu Maqil) se impusieron sobre los bereberes sanhaya en estas tierras, difundiendo la lengua árabe hassaní (hassanía) y estructurando la sociedad en clanes guerreros y religiosos. De esta síntesis histórica nació la identidad saharaui, marcada por el Islam (rito maliki) y por la adaptación a la vida nómada en el desierto.

Vida nómada y economía tradicional

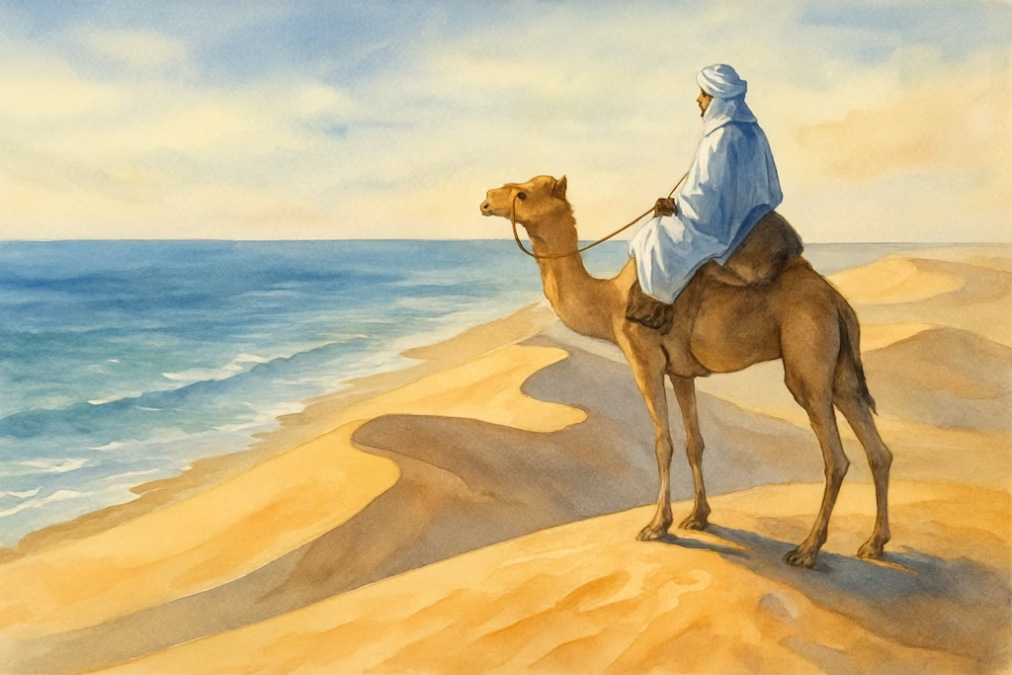

La vida tradicional de los saharauis se basó en la trashumancia constante, desplazándose estacionalmente en busca de agua y pastos para el ganado (principalmente dromedarios y cabras) en las regiones de Saguia El Hamra y Río de Oro. Estas caravanas familiares recorrían el desierto de norte a sur y viceversa, aprovechando oasis dispersos. Junto con la ganadería, floreció el comercio transahariano: por siglos, los saharauis participaron en las caravanas que transportaban sal desde las salinas saharianas y otros bienes (dátiles, tejidos, especias) a cambio de oro, cereales y productos del África occidental. Este comercio de larga distancia integró al Sahara Occidental en redes económicas amplias y generó riqueza para las tribus nómadas.

Para complementar sus recursos, también eran frecuentes las razias o incursiones entre tribus (tradicionalmente llamadas ghazzu), tanto para ajustar cuentas como para conseguir ganado adicional. Esta práctica, si bien podía ser violenta, formaba parte del ciclo económico y social en el desierto. El modo de vida nómada saharaui, basado en unidades familiares extensas, alianzas tribales y movilidad, era altamente adaptable a un entorno extremo. Las familias vivían en jaimas (tiendas de campaña de pelo de cabra o camello) fáciles de montar y desmontar, ideales para desplazarse con rapidez. Toda la logística de la vida cotidiana –desde la cocina hasta la crianza de niños– estaba adaptada a la movilidad constante y a la escasez de recursos.

Este sistema económico y social nómada, aunque precario, mantenía un equilibrio sostenible entre las personas, el ganado y el medio ambiente. La dominación colonial a partir del siglo XX exacerbó las dificultades para esta forma de vida, al imponer fronteras y restricciones que amenazaron ese equilibrio tradicional basado en el nomadeo. Sin embargo, antes de la era colonial, los saharauis habían logrado prosperar mediante estrategias flexibles: en épocas de sequía severa o crisis, las tribus se dispersaban o migraban largas distancias en busca de mejores condiciones, apoyándose en una red de alianzas y pactos intertribales para compartir recursos y territorio cuando era necesario. Esta solidaridad tribal fue clave para la supervivencia en años duros, funcionando como un sistema de seguridad colectiva frente a la incertidumbre climática.

Organización social tribal

La sociedad saharaui tradicional se estructuraba en tribus o cabilas –grupos de linaje común– que a su vez se subdividían en familias extensas. Cada cabila estaba liderada por un jeque (shayj) o caíd, jefe tribal elegido por su prestigio y capacidad, encargado de tomar decisiones y representar al grupo. La autoridad del jeque no era absoluta: estaba acompañada por un Consejo de Ancianos (los cabezas de las familias de mayor edad) que deliberaba y consensuaba las soluciones a los asuntos tribales. Esta asamblea de notables gestionaba, por ejemplo, la distribución de los pastos y pozos entre las familias, resolvía disputas internas y organizaba la defensa colectiva de la tribu. De este modo, la gobernanza era participativa y basada en la experiencia de los mayores, garantizando cierta estabilidad en medio de la vida nómada.

Cada tribu saharaui controlaba un territorio de pastoreo, aunque las fronteras eran difusas y a menudo compartidas mediante acuerdos con tribus vecinas. Las alianzas matrimoniales entre distintas cabilas eran una herramienta política importante: servían para crear vínculos de cooperación y no agresión, permitiendo a grupos emparentados compartir recursos en tiempos difíciles. La hospitalidad era otro pilar social: un viajero o miembro de otra tribu podía contar con refugio y alimento bajo la jaima de un saharaui, ya que la generosidad con el huésped es un valor beduino arraigado.

Históricamente, la sociedad saharaui presentaba cierta estratificación interna heredada de la época de los Banu Hassan. Se diferenciaban grupos con roles específicos: por un lado, las tribus Hassane o guerreras (descendientes directos de Banu Hassan) ostentaban el poder militar y el prestigio de la fuerza; por otro lado, las tribus Zawiya (frecuentemente de origen bereber sanhaya) se dedicaban a la vida religiosa y erudita, preservando el conocimiento islámico y actuando como marabutos o jueces de paz. En niveles inferiores estaban grupos tributarios dedicados a oficios artesanales, como herreros, tejedores y griots (poetas músicos), así como antiguas castas serviles. A pesar de estas distinciones sociales, todos compartían la misma cultura beduina, basada en el honor tribal, el valor guerrero, la piedad religiosa y la solidaridad comunitaria. La pertenencia a una tribu brindaba protección y sentido de identidad en el vasto mar de arena del Sahara.

La colonización española y sus efectos (siglos XIX-XX)

En el reparto colonial de África del siglo XIX, España se interesó por la franja del Sahara Occidental, en parte para asegurar la costa cercana a las Islas Canarias. A partir de 1884 estableció factorías y enclaves costeros como La Güera, Villa Cisneros (Dajla) y Cabo Juby, aunque durante décadas su presencia en el interior fue muy limitada. Las tribus nómadas saharauis, acostumbradas a la libre circulación, supieron aprovechar inicialmente la escasa presión colonial: jugaban con las fronteras recientemente trazadas para escapar del control, moviéndose entre zonas francesas (Argelia, Mauritania) y españolas según les conviniera. Sin embargo, con el tiempo la colonización alteró profundamente su modo de vida.

Hacia las primeras décadas del siglo XX, Francia había ocupado firmemente el norte de Mauritania y el sur de Marruecos, y España decidió reforzar su dominio sobre el Sáhara Español. En los años 1930 logró, mediante expediciones militares y acuerdos tribales, someter las principales cabilas rebeldes. Dos factores aceleraron el proceso de cambio: la consolidación del control militar español sobre el territorio y un período de grave sequía en el Sahara. Muchas familias saharauis, especialmente las más pobres o sin la protección de grandes tribus, perdieron sus rebaños durante la sequía o vieron vedados sus movimientos por las nuevas fronteras coloniales. Sin medios de subsistencia, se vieron obligadas a asentarse cerca de los fuertes y puestos militares españoles, que con el tiempo devinieron en poblados estables. Esos campamentos junto a guarniciones (El Aaiún, Smara, Villa Cisneros, etc.) fueron el germen de las primeras ciudades en la región, alentadas por la administración colonial.

La sedentarización forzada supuso una ruptura drástica del sistema social ancestral: las jaimas fueron sustituidas por construcciones fijas, y el ciclo trashumante dio paso a una vida sedentaria con empleos vinculados a las bases militares, la pesca costera o el comercio en pequeñas urbes. La autoridad tradicional de los jeques tribales fue erosionada por la aparición de una nueva autoridad colonial: una administración centralizada, con gobernadores españoles, que imponía leyes y controles ajenos a las costumbres locales.

Asimismo, la economía comenzó a transformarse: a partir de 1940, el descubrimiento de ricos yacimientos de fosfatos en Bucraá llevó a España a invertir en infraestructura y explotar este recurso estratégico. Se construyeron carreteras, minas, plantas procesadoras y puertos, generando empleo asalariado para algunos saharauis y atrayendo trabajadores de otras regiones. Estas inversiones públicas impulsaron aún más el proceso de sedentarización de la población saharaui, al ofrecer incentivos para establecerse en núcleos urbanos.

No obstante, a pesar de los cambios inducidos por la colonización, muchos saharauis se aferraron a sus tradiciones. En las décadas de administración española (1884-1975), la mayor parte de la población siguió viviendo en entornos rurales o semi-nómadas hasta muy entrados los años 60, manteniendo viva su cultura.

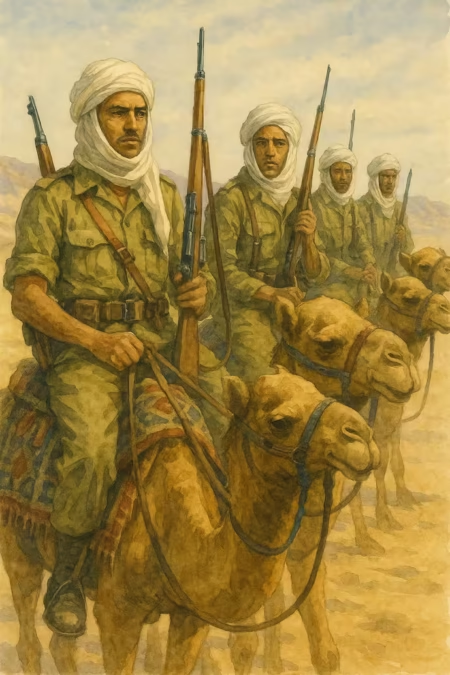

De hecho, las autoridades coloniales llegaron a reclutar a tropas nómadas saharauis –un cuerpo auxiliar de cameleros– reconociendo su conocimiento del terreno y sus habilidades en el desierto. Al mismo tiempo, surgió una élite saharaui educada en escuelas españolas o en las madrazas locales, bilingüe en hassanía y castellano, que más tarde lideraría el movimiento anticolonial.

La presencia española finalizó abruptamente en 1975 con la invasión marroquí, pero el legado cultural hispánico perduró en ciertos ámbitos. La colonización, en suma, transformó la sociedad saharaui –de un pueblo mayormente nómada a una comunidad parcialmente urbana– pero no logró extinguir el fuerte sentido identitario forjado en el desierto.

Identidad cultural y tradiciones saharauis

Pese a las disrupciones históricas, los saharauis han preservado una riqueza cultural notable, que les permite resistir a la adversidad y afirmar su identidad colectiva. Algunos rasgos culturales sobresalientes de este pueblo incluyen:

- Lengua Hassanía: El hassanía es el dialecto árabe que hablan los saharauis, compartido con Mauritania y otras zonas vecinas (conocidas en conjunto como Trab el-Bidán). Es un árabe beduino enriquecido con vocabulario bereber y castellano, reflejo de la historia híbrida de la región. El hassanía no solo es medio de comunicación, sino también vehículo de la poesía oral y saber tradicional. La fuerte conciencia lingüística ha contribuido a la unidad del pueblo saharaui, incluso en la diáspora.

- Vestimenta y vivienda tradicional: Los hombres saharauis visten la darráa o dzlaa, amplia túnica azul o blanca, y un turbante (léfeya) que les protege del sol y la arena. Las mujeres portan la melhfa, un velo o manto de colores vivos que envuelve todo el cuerpo, símbolo de pudor y elegancia. Hasta hoy, en las comunidades saharauis (incluso en campamentos de refugiados) se siguen usando las jaimas como espacios de reunión familiar, manteniendo la estética y funcionalidad de la vida nómada tradicional.

- Ritual del té: La ceremonia del té verde con menta es central en la vida social saharaui. Preparar attay (té) y servir tres rondas, con paciencia y esmero, es sinónimo de hospitalidad. El dicho local resume su importancia: “el primer té es amargo como la vida, el segundo dulce como el amor y el tercero suave como la muerte”. Esta práctica, heredada de los ancestros beduinos, crea un momento de convivencia diaria donde se transmiten historias y valores de generación en generación.

- Poesía y música haul: Los saharauis poseen una rica tradición oral. La poesía en hassanía (tradicionalmente recitada por hombres poetas llamados griot o por mujeres denominadas azawan) es considerada la “biblioteca del desierto”. A través de poemas épicos y líricos, se narran genealogías, batallas, paisajes y sentimientos de amor por la tierra. De la poesía deriva la música haul, género tradicional saharaui basado en estructuras melódicas estrictas y versos poéticos. Se interpreta con instrumentos típicos como el tidinit (laúd de cuatro cuerdas) tocado por hombres y el tbél (tambor de piel de camello) a cargo de mujeres. Las canciones haul suelen alabar al Profeta, describir la vida en las dunas y expresar la añoranza por la libertad. La danza saharaui acompaña a esta música de forma sutil y expresiva, con movimientos de manos refinados y pasos cadenciosos que representan escenas de la vida en el desierto.

- Valores nómadas y vida comunitaria: Aún fuera del Sahara, los saharauis conservan valores arraigados en su pasado nómada: la hospitalidad, la ayuda mutua (nadus, faenas colectivas como la construcción de jaimas), el respeto a los ancianos y la estrecha relación con la naturaleza del desierto. Su calendario y celebraciones suelen girar en torno a eventos naturales (lluvias, estaciones de pastoreo) y sociales (bodas, nacimientos) que reafirman la cohesión del grupo. En la gastronomía, platos simples como el cuscús con leche de camella, los dátiles y el pan hecho en la arena (el meifoura) siguen presentes y recuerdan la frugalidad de la vida nómada.

Un aspecto singular de la identidad saharaui contemporánea es la incorporación de la lengua española como legado cultural de la época colonial. Muchos saharauis, especialmente en la diáspora y los campamentos de refugiados, dominan el español y lo han convertido en una “lengua de lucha” en el ámbito internacional. De hecho, la lengua de Cervantes se ha transformado en uno de los pilares de la conciencia nacional saharaui moderna, empleándose en la literatura, la educación y la diplomacia de su causa política. Esta bilingüización ha permitido que la voz saharaui trascienda fronteras, conectándolos con el mundo hispanohablante sin perder por ello su esencia árabo-bereber.

En resumen, los saharauis han sabido conservar su patrimonio cultural a pesar de la colonización, el exilio y la ocupación foránea. La vestimenta, el ritual del té, la música, la danza, la poesía y –sobre todo– su idioma y memoria histórica, constituyen un ancla identitaria fundamental. Estas manifestaciones culturales hablan de sus orígenes y modo de vida nómada, a la vez que sirven de herramienta de resistencia frente a las injusticias. Lejos de diluirse, la identidad saharaui permanece viva y dinámica, demostrando la resiliencia de un pueblo que aún se considera a sí mismo “nómada del Sahara”, aunque las circunstancias los hayan llevado más allá de las dunas.

Referencias Bibliográficas

- Ouzir, M. Transformación de la sociedad saharaui: evolución histórica y reorganización social. Iniciativa Laicista.

- Gimeno Martín, J.C. & Robles Picón, J.I. (2015). Hacia una contrahistoria del Sahara Occidental. Les Cahiers d’EMAM, 24-25.

- Yedra, L. (2022). Identidad y tradiciones culturales: La música y la danza saharaui. La Jornada del Campo, Núm. 173.

- N’Dré, C.D. (2020). El español en el conflicto saharaui: lengua de cultura, creación literaria y diplomacia internacional. Nzassa (Revista de estudios hispánicos).