- Orígenes y formación: del convento de San Esteban al magisterio de Salamanca

- El teólogo del Imperio: Cano en el Concilio de Trento y su defensa de la ortodoxia

- De locis theologicis: la arquitectura del pensamiento cristiano

- Guardián de la ortodoxia: la crisis con Bartolomé de Carranza y el fuego del siglo XVI

- El legado de Melchor Cano: razón, fe y la herencia de la Hispanidad

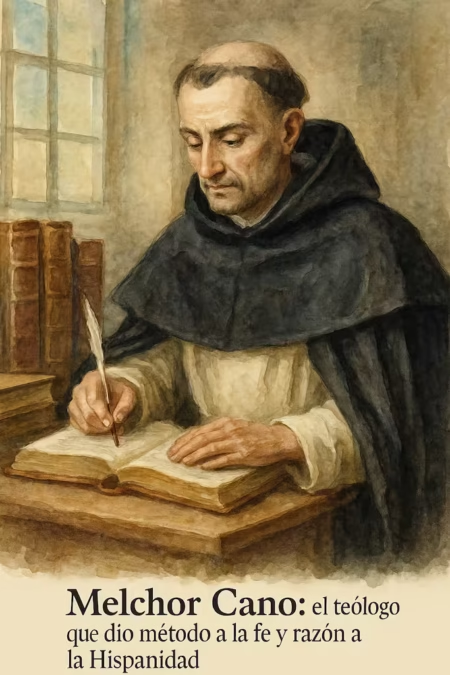

En pleno Siglo de Oro, cuando el pensamiento español brillaba en las aulas de Salamanca y la fe católica se enfrentaba al desafío de la Reforma, surgió una figura que encarnó el equilibrio entre erudición, prudencia y audacia intelectual: Melchor Cano. Discípulo directo de Francisco de Vitoria, heredó su rigor teológico y su espíritu crítico, pero también lo superó, dotando a la teología de una arquitectura racional y sistemática que marcaría toda la modernidad cristiana.

Nacido en Tarancon (Cuenca) hacia 1509, Cano ingresó en la Orden de Predicadores —la de Santo Domingo—, atraído por la búsqueda de la verdad a través del estudio. Desde joven se destacó por su agudeza mental y su memoria prodigiosa, cualidades que lo convirtieron en uno de los discípulos más brillantes de Vitoria en la Universidad de Salamanca. En él confluyeron la profundidad del tomismo, la claridad del humanismo y el rigor del método escolástico, formando un espíritu al mismo tiempo científico y contemplativo.

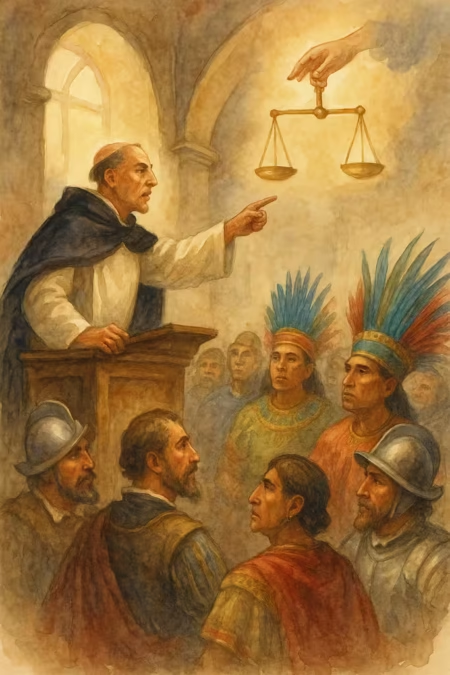

Melchor Cano fue, ante todo, un teólogo de combate, no por afán polémico, sino por convicción moral. Vivió en una época de tensiones: la Europa desgarrada por Lutero, el Concilio de Trento redefiniendo la ortodoxia, y la Monarquía Hispánica tratando de gobernar un imperio donde la espada y la cruz debían caminar juntas. En ese escenario, Cano aportó lo que hacía falta: una razón creyente, capaz de iluminar la acción del poder con la luz de la verdad.

Su nombre quedará ligado para siempre al de la Escuela de Salamanca, esa constelación de sabios —Vitoria, Soto, Suárez, Azpilcueta— que dieron a España una primacía moral en el pensamiento europeo. Pero si Vitoria fue el fundador y Domingo de Soto el jurista de la conciencia, Melchor Cano fue el sistematizador de la verdad: quien dio método, forma y fundamento al saber teológico.

Con su obra De locis theologicis, publicada póstumamente en 1563, ofreció a la cristiandad un manual de discernimiento intelectual sin precedentes: un mapa de las fuentes legítimas del conocimiento teológico, donde la Escritura, la Tradición, la razón y la experiencia se integran armónicamente. Fue, en definitiva, el arquitecto de la ciencia teológica moderna y el símbolo de un cristianismo que no teme a la razón porque sabe que toda verdad procede de Dios.

El pensamiento de Melchor Cano no se limita a los muros del convento ni al aula universitaria. Es también una lección para nuestro tiempo: la convicción de que la fe auténtica no se impone, sino que se propone razonadamente. En una era donde el ruido de las ideologías sustituye al diálogo, su figura se alza como testimonio de lo que España aportó al mundo: una síntesis luminosa entre el espíritu y la inteligencia.

Orígenes y formación: del convento de San Esteban al magisterio de Salamanca

Melchor Cano nació hacia 1509 en Tarancón (Cuenca), en el corazón de la vieja Castilla, en una España que ya se erguía como el centro espiritual del mundo. Desde su juventud mostró un talento precoz para el estudio y una inclinación natural hacia las letras sagradas. Ingresó en la Orden de Predicadores en el convento de San Esteban de Salamanca, una institución que en aquellos años se había convertido en el faro intelectual de la Cristiandad gracias al magisterio de hombres como Francisco de Vitoria.

Allí, bajo la influencia directa del maestro burgalés, Cano aprendió que el pensamiento cristiano debía ser a la vez razonado y encarnado, fiel a la doctrina, pero atento a los problemas de su tiempo. Salamanca no era una simple universidad: era el laboratorio del espíritu hispánico, donde la teología se discutía con la misma pasión con que otros imperios debatían sobre sus fronteras. En ese ambiente de erudición viva, Cano forjó su estilo: riguroso en el método, agudo en la crítica y siempre fiel al principio tomista de que “la verdad, venga de donde viniere, procede del Espíritu Santo”.

Su talento no pasó inadvertido. Muy joven fue enviado a completar sus estudios en el Colegio de San Gregorio de Valladolid, otro baluarte de la escolástica dominicana. Allí consolidó su reputación de orador brillante y pensador implacable. La solidez de sus argumentos y su dominio del latín lo convirtieron pronto en referente entre los estudiantes y maestros, quienes veían en él al discípulo más fiel del espíritu de Vitoria.

Al regresar a Salamanca, Melchor Cano asumió el papel que el destino había reservado para él: continuar y perfeccionar la obra intelectual iniciada por su maestro. Si Vitoria había enseñado a pensar la justicia del poder, Cano enseñaría a pensar la verdad de la fe. Su objetivo no era solo repetir lo aprendido, sino dar estructura sistemática al saber teológico, depurando sus fuentes y estableciendo jerarquías de autoridad entre ellas.

El joven dominico se distinguía por su equilibrio: un espíritu crítico sin rebeldía, una fe inquebrantable sin fanatismo. Su presencia en el aula era la de un intelectual sereno, consciente de que la razón no debía combatir la fe, sino servirla. En sus primeras lecciones ya se vislumbraba su genio para ordenar, clasificar y discernir los principios del pensamiento cristiano. No buscaba la gloria personal, sino la claridad del entendimiento.

Aquella formación sólida —teológica, filosófica y moral— hizo de Cano un hombre preparado para los grandes desafíos de la Iglesia universal. Cuando las voces de la Reforma empezaron a sacudir los cimientos del cristianismo, España envió a sus mejores teólogos a defender la verdad en los concilios y universidades de Europa. Entre ellos, uno destacaba por su claridad y su firmeza: Melchor Cano, el fraile que supo pensar como un filósofo y creer como un santo.

El teólogo del Imperio: Cano en el Concilio de Trento y su defensa de la ortodoxia

El siglo XVI fue una época de fracturas. Mientras el mundo hispánico vivía su apogeo político y espiritual, Europa se desgarraba con las herejías que desafiaban la autoridad de Roma. En ese escenario turbulento, Melchor Cano emergió como uno de los principales teólogos del Imperio español, un hombre que llevó la voz de la Escuela de Salamanca al corazón de la Cristiandad: el Concilio de Trento.

Su participación en el concilio no fue meramente decorativa. Cano formó parte del grupo de teólogos enviados por Carlos V y por el Rey Felipe II para defender la doctrina católica frente a los embates del protestantismo. En Trento, su erudición y su valentía intelectual le granjearon tanto respeto como adversarios. No se limitó a repetir fórmulas: razonó, discutió y, sobre todo, clarificó. Su intervención en los debates sobre la gracia, los sacramentos y la justificación fue decisiva para consolidar la posición tomista frente a las interpretaciones luteranas y erasmistas.

Melchor Cano comprendió que el peligro no estaba solo en los ataques externos, sino también en las confusiones internas. Defendió con fuerza que la autoridad de la Iglesia no podía separarse de la razón teológica, y que el verdadero teólogo debía basar su doctrina en fuentes sólidas: la Sagrada Escritura, la Tradición y el Magisterio, pero también la recta razón iluminada por la fe. Esta idea, que luego cristalizaría en su magna obra De locis theologicis, lo convirtió en uno de los sistematizadores más influyentes del método teológico moderno.

En el fragor de las discusiones tridentinas, Cano se destacó por su equilibrio entre firmeza doctrinal y prudencia política. Sabía que la defensa de la verdad exigía también comprender la realidad histórica. No cayó en los excesos del dogmatismo ciego, pero tampoco en la tibieza del compromiso. Su pensamiento fue una síntesis entre la fidelidad a Roma y la inteligencia del mundo, entre la ortodoxia y la razón.

El Concilio de Trento lo consagró como la gran voz intelectual de la ortodoxia hispánica. Representaba una Iglesia que no temía al pensamiento, sino que lo disciplinaba; un imperio que no conquistaba solo territorios, sino también conciencias. Allí, en los salones donde se definían los dogmas y se delineaban las reformas, la voz de Cano resonó con el eco de una España convencida de su misión providencial: ser el escudo de la fe y la conciencia de Occidente.

A su regreso, el fraile dominico trajo a Castilla no solo la experiencia de un teólogo de concilio, sino también la convicción de que el pensamiento debía servir a la verdad y al bien común. España no necesitaba una teología de disputas estériles, sino una teología que guiara a reyes, gobernantes y misioneros en la empresa moral de la civilización cristiana. Melchor Cano fue, en ese sentido, el teólogo del Imperio: el hombre que unió razón, fe y patria bajo un mismo ideal moral.

De locis theologicis: la arquitectura del pensamiento cristiano

En 1563, ya de regreso en Salamanca, Melchor Cano culminó la obra que sellaría su nombre en la historia del pensamiento occidental: De locis theologicis (“De los lugares teológicos”). En ella condensó no solo el método de la Escuela de Salamanca, sino toda una concepción del saber cristiano que marcaría el rumbo de la teología, el derecho y la filosofía moral durante siglos.

Este tratado no era un manual de dogmas, sino un mapa intelectual del conocimiento teológico. Cano identificó y clasificó los “lugares” —las fuentes— de donde el teólogo debía obtener la verdad. Enumeró diez: la Sagrada Escritura, la Tradición apostólica, la autoridad de la Iglesia católica, los concilios, el pontífice, los padres y doctores, la razón natural, los filósofos, la historia y la autoridad humana. Con esta sistematización monumental, dio a la teología una estructura racional y científica, sin despojarla de su raíz espiritual.

Lo revolucionario del pensamiento de Cano fue su equilibrio. A diferencia de los reformadores protestantes, que pretendían reducir toda verdad a la sola Escritura, y de ciertos escolásticos que subordinaban la razón a la autoridad, Cano propuso una síntesis entre fe y razón, entre autoridad y experiencia. En su visión, la teología no debía ser un campo cerrado a la inteligencia, sino un camino que iluminara todos los saberes humanos.

De locis theologicis fue, en ese sentido, una obra fundacional del método teológico moderno. Inspiró a generaciones de teólogos, juristas y filósofos en España y en el resto de Europa. Los pensadores del siglo XVII la consideraron un modelo de rigor intelectual comparable al de Santo Tomás. Incluso fuera del ámbito eclesiástico, su influencia se dejó sentir en la formación del pensamiento jurídico y político hispánico, que siempre buscó armonizar el poder con la moral, la ley con la conciencia.

Más allá de su contenido doctrinal, el texto de Cano reflejaba el espíritu de su tiempo: el afán de someter el poder del hombre al juicio de la razón cristiana. Para él, el teólogo no era un mero repetidor de verdades, sino un intérprete de la realidad a la luz del Evangelio, un mediador entre la fe y la vida. Su método, riguroso pero profundamente humano, ofrecía a la Monarquía Católica una brújula intelectual para mantener el equilibrio entre autoridad, justicia y libertad.

Con De locis theologicis, Melchor Cano consolidó el legado de la Escuela de Salamanca, demostrando que la teología hispánica podía ser, al mismo tiempo, universal y rigurosamente fiel a su tradición. Fue una obra que enseñó a pensar cristianamente, sin miedo a la razón, sin renunciar a la verdad. En ella, la inteligencia y la fe se abrazan para edificar una civilización guiada por la luz de la conciencia.

Guardián de la ortodoxia: la crisis con Bartolomé de Carranza y el fuego del siglo XVI

La segunda mitad del siglo XVI fue una época de fuego y sospecha. La Reforma protestante había fracturado Europa y las tensiones religiosas alcanzaban incluso al interior de la propia Iglesia. En ese contexto de dogmas enfrentados y reinos divididos, Melchor Cano emergió como un vigilante de la ortodoxia, decidido a preservar la pureza doctrinal de la fe católica, pero también la independencia intelectual de la teología hispánica.

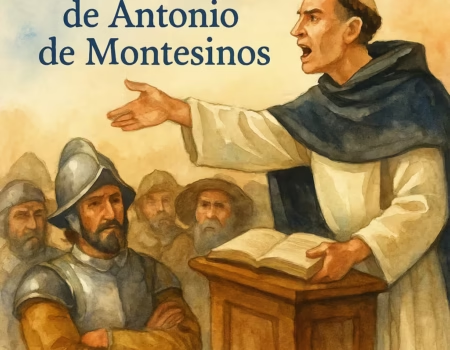

Su prudencia teológica no le impidió ser enérgico cuando lo creyó necesario. Su célebre enfrentamiento con fray Bartolomé de Carranza, arzobispo de Toledo y antiguo compañero de estudios, fue una muestra de ello. Carranza, acusado por la Inquisición de ciertas interpretaciones sospechosamente próximas al luteranismo, halló en Cano a uno de sus principales opositores. El dominico no actuó movido por rencor ni por celo político, sino por una profunda preocupación por el rumbo doctrinal de la Iglesia en una época en la que los matices podían decidir la fidelidad o la herejía.

Para Cano, la amenaza no estaba solo en los herejes declarados, sino también en la confusión doctrinal que podía infiltrarse bajo apariencias piadosas. Su crítica a Carranza fue, ante todo, una defensa de la claridad teológica como salvaguarda de la verdad. En sus cartas y escritos, insistió en que la Iglesia debía reformarse sin ceder a los excesos de la Reforma, y depurar su teología sin traicionar su esencia. Esa actitud —intransigente para algunos, profética para otros— lo convirtió en un referente de la fidelidad razonada: fiel a Roma, pero también a la inteligencia.

Durante los años del Concilio de Trento, Cano representó la voz equilibrada de la teología española: ni intransigente hasta la cerrazón ni complaciente hasta el error. Su posición buscaba una reforma interior de la Iglesia basada en el rigor intelectual, la coherencia moral y la autenticidad espiritual. Fue, en muchos sentidos, el rostro más lúcido de la Contrarreforma española, aquella que, más que combatir con fuego, pretendía responder con verdad.

El conflicto con Carranza marcó el tramo final de su vida. Aquejado de enfermedad, se retiró al convento de San Esteban de Salamanca, donde murió en 1560, pocos años antes de que se resolviera el proceso inquisitorial que había contribuido a iniciar. Pero su legado quedó claro: Cano había demostrado que el teólogo debía ser, ante todo, un hombre libre en la verdad, capaz de enfrentarse al poder cuando este olvidaba la justicia y a la herejía cuando disfrazaba su mentira de piedad.

Con su muerte, desaparecía una de las mentes más agudas del pensamiento hispánico del Siglo de Oro. Su vida, tejida entre cátedras, concilios y disputas, simboliza la grandeza de una época en que la teología era el corazón mismo del poder espiritual y político de España. Y en ese corazón, Melchor Cano ocupó un lugar insustituible: el del teólogo que pensó con rigor, habló con valentía y vivió con conciencia.

El legado de Melchor Cano: razón, fe y la herencia de la Hispanidad

Tras su muerte en 1560, el nombre de Melchor Cano quedó grabado en la historia como uno de los pilares de la Escuela de Salamanca, junto a gigantes como Francisco de Vitoria, Domingo de Soto y Francisco Suárez. Su obra no fue solo un ejercicio de erudición teológica: fue un intento profundo de reconciliar la fe con la razón, el Evangelio con la historia, y la teología con el servicio público. En una España que gobernaba medio mundo, Cano recordó que la autoridad debía someterse a la verdad, y la verdad a la caridad.

Su tratado De locis theologicis —publicado póstumamente en 1563— se convirtió en una de las obras más influyentes de la teología católica. En él, Cano clasificó y jerarquizó las fuentes del saber teológico: la Sagrada Escritura, la Tradición, los concilios, los Padres, la razón natural, la historia y la autoridad humana. Con esa arquitectura intelectual, estableció los cimientos de una teología científica, rigurosa y sistemática, capaz de dialogar con el pensamiento moderno sin perder su raíz cristiana. A diferencia del dogmatismo de los escolásticos tardíos o de la dispersión humanista, Cano ofreció un método: discernir, ordenar, comprender.

Pero su legado va más allá del campo teológico. En la cultura hispánica, su pensamiento representa el equilibrio entre la fidelidad y la crítica, entre la fe y la razón, entre la obediencia y la libertad de conciencia. Fue un modelo de pensamiento hispánico, donde la grandeza espiritual no excluye la lucidez intelectual. Por eso, su influencia se extiende desde la teología al derecho, la política y la filosofía moral. Los jesuitas adoptaron su método en parte; los dominicos lo veneraron como guía; y los juristas del siglo XVII encontraron en su obra la base para una moral pública al servicio del bien común.

Melchor Cano pertenece, junto con Vitoria, Soto y Suárez, a la generación que dio a España una identidad moral universal. Fueron los pensadores que —en medio del poder imperial— reflexionaron sobre los límites del poder y la dignidad del hombre. La Hispanidad, en su sentido más noble, encuentra en ellos su fundamento: una civilización que quiso unir el espíritu de la cruz con la razón del derecho.

Hoy, en una época de confusión y relativismo, Cano sigue siendo una voz actual. Enseña que no hay progreso sin verdad, ni libertad sin responsabilidad. Que el saber no debe servir al poder, sino al bien común. Y que el teólogo, el jurista o el político, antes de hablar, debe recordar que su autoridad procede del servicio a la verdad.

Así termina la vida y la obra de Melchor Cano: el fraile que, desde una celda de Salamanca, levantó uno de los sistemas intelectuales más sólidos de la Cristiandad. En su voz resuena la aspiración más alta de la cultura hispánica: pensar con fe, gobernar con justicia y vivir con conciencia.