- Vida y formación de Domingo de Soto

- El teólogo del emperador Carlos V y del Concilio de Trento

- El filósofo que restauró la lógica y la razón escolástica

- El jurista del bien común: justicia, ley y orden moral

- El defensor de los indios y la dignidad humana

- Legado intelectual y vigencia de Domingo de Soto

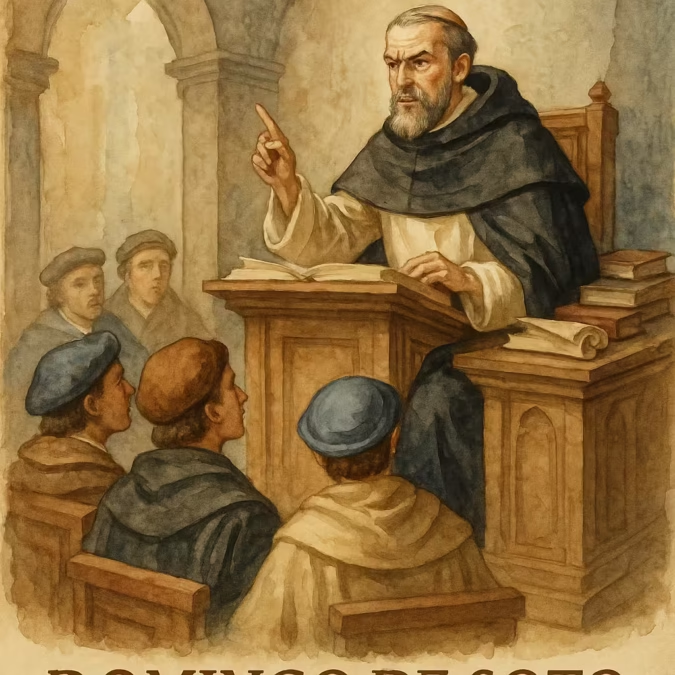

Vida y formación de Domingo de Soto

De Segovia a Salamanca: los orígenes de un maestro

Domingo de Soto nació en Segovia en 1494, en el corazón de la Castilla que vio consolidarse la unidad política y espiritual de España bajo los Reyes Católicos. Creció en un ambiente de renovación intelectual, donde la fe, la razón y la expansión del conocimiento se entrelazaban con el nuevo impulso humanista que recorría Europa. Desde muy joven mostró un talento singular para el estudio, que lo llevó a ingresar en la Universidad de Alcalá de Henares, recién fundada por el cardenal Cisneros, centro destinado a formar a una nueva generación de sabios al servicio de la monarquía y de la Iglesia.

En Alcalá entró en contacto con los grandes textos de Aristóteles y de Santo Tomás de Aquino, pilares de la escolástica que dominarían su pensamiento. Sin embargo, la atmósfera académica de la época, impregnada del humanismo erasmista y del naciente nominalismo, planteaba nuevos desafíos intelectuales: ¿podía la razón humana, sin la fe, alcanzar la verdad? Soto respondió con una vida entera dedicada a demostrar que sí, pero solo si la razón permanece ordenada al bien y sostenida por la gracia.

Su inquietud por profundizar en la filosofía lo llevó a París, donde amplió su formación en la Sorbona. Allí conoció las corrientes nominalistas, encabezadas por Pedro de Crockaert y John Mair, que reducían las ideas universales a simples nombres sin contenido real. Aquella experiencia marcaría su reacción intelectual: al regresar a España, combatirá ese escepticismo con una defensa sistemática del realismo tomista. En su pensamiento, la verdad no era una construcción lingüística, sino una realidad que se descubre mediante la razón iluminada por la fe.

La vocación dominicana y su encuentro con Francisco de Vitoria

De regreso en Castilla, su búsqueda de una vida más plenamente consagrada al estudio y a la verdad lo llevó a ingresar en la Orden de Predicadores, los dominicos, en torno a 1525. Fue en el convento de San Esteban de Salamanca donde se consolidó su vocación teológica. Allí conoció a fray Francisco de Vitoria, quien acababa de revolucionar la enseñanza universitaria introduciendo la Summa Theologiae como texto base y fundando la llamada Escuela de Salamanca.

Vitoria reconoció en Soto a un espíritu afín: riguroso, lógico, amante de la verdad, pero también sensible a las cuestiones morales y sociales del tiempo. Bajo su magisterio, Soto se convirtió en uno de los pensadores más sólidos del siglo XVI, capaz de tender puentes entre la teología y el derecho, la filosofía y la política.

Su temprana producción académica revela una mente ordenada y precisa, preocupada por restaurar el rigor del pensamiento aristotélico frente al caos conceptual que se extendía por Europa. La claridad de sus argumentaciones le valió pronto el reconocimiento de sus contemporáneos y el respeto de los más grandes teólogos de su tiempo. En las aulas del convento dominico, Soto forjaría la convicción que guiaría toda su vida: que el orden moral y el orden jurídico son inseparables, y que toda autoridad, civil o religiosa, debe estar sometida a la justicia.

Esa visión integral —la del hombre como criatura racional y moral, parte de una comunidad regida por la ley natural— lo convertiría en una figura clave del pensamiento hispánico del Siglo de Oro. En Domingo de Soto, la sabiduría clásica, la fe cristiana y el humanismo español encontraron su síntesis más perfecta.

El teólogo del emperador Carlos V y del Concilio de Trento

De Salamanca al Concilio: la voz del pensamiento español en Europa

Cuando Domingo de Soto asumió la Cátedra de Prima en la Universidad de Salamanca, la misma que antes había ocupado su maestro Francisco de Vitoria, el Imperio español se encontraba en el centro del mundo. Bajo el reinado de Carlos V, España era no solo una potencia política, sino también espiritual e intelectual. La Monarquía Católica gobernaba vastos territorios, pero también enfrentaba un desafío moral y doctrinal: el protestantismo, que sacudía los cimientos de la cristiandad europea.

En ese contexto, Soto emergió como uno de los grandes teólogos del siglo XVI. Su erudición y claridad doctrinal hicieron que el emperador lo llamara a su servicio como teólogo real y consejero. No era un título honorífico: Soto debía asesorar en cuestiones de conciencia, guerra, justicia y fe, en un momento en que las decisiones del trono repercutían en toda la cristiandad.

Su voz, firme y razonada, fue clave en la preparación teológica del Concilio de Trento (1545–1563), donde la Iglesia Católica reafirmó su doctrina frente a la Reforma protestante. Soto acompañó al cardenal Juan Pacheco, embajador de España ante el concilio, y sus intervenciones reflejaron el equilibrio característico del pensamiento salmantino: fidelidad a la tradición y apertura a la razón.

Defendió la doctrina de la gracia y las obras frente a la idea protestante de la sola fe, subrayando que el hombre no se salva por mérito propio, pero que la fe sin obras está muerta. En sus intervenciones, insistió en que la libertad humana, lejos de anular la gracia divina, la confirma: “Dios no obliga al hombre sin su consentimiento”, afirmaba. Esta visión, profundamente cristiana, preservaba la responsabilidad moral del individuo sin sacrificar la soberanía de la gracia.

El prestigio de Soto en Trento fue tal que varios prelados europeos lo consideraron “la voz más clara de España en el concilio”. Su pensamiento, moderado pero firme, ayudó a establecer una línea doctrinal que conciliaba la fe con la razón, el orden con la libertad, y la autoridad con la justicia. En un tiempo de divisiones religiosas, su palabra fue sinónimo de concordia y sabiduría.

La amistad con Vitoria y el impulso de la Escuela de Salamanca

La relación entre Domingo de Soto y Francisco de Vitoria fue una de las más fecundas del pensamiento europeo del Renacimiento. Más que discípulo, Soto fue su continuador: donde Vitoria sentó las bases del derecho de gentes, Soto desarrolló la teoría de la justicia; donde Vitoria defendió la dignidad del hombre, Soto precisó los mecanismos legales y morales que debían garantizarla.

Ambos compartían una misma convicción: que el poder sin justicia es tiranía, y que el Estado debe someterse a la ley natural. Esa doctrina, profundamente enraizada en el cristianismo y en la tradición jurídica castellana, convertía al Imperio español en una monarquía moral, única entre las potencias de su tiempo.

Soto fue también un reformador de la enseñanza. En Salamanca, impulsó un método de estudio basado en el debate razonado, donde la teología, la filosofía y el derecho no eran compartimentos estancos, sino disciplinas unidas por un mismo fin: la búsqueda del bien común. Bajo su influencia, la universidad se convirtió en un auténtico faro del pensamiento católico europeo, un centro donde se forjaban tanto juristas y teólogos como consejeros del imperio.

El Concilio de Trento marcaría el punto culminante de su carrera, pero también la confirmación de un ideal más grande: el de una España que, lejos de imponer su fe por la espada, la defendía con la fuerza de la razón. Domingo de Soto fue el testigo más elocuente de esa grandeza: el teólogo que dio voz a la conciencia de un imperio y que demostró que la fe, cuando se une a la justicia, se convierte en civilización.

El filósofo que restauró la lógica y la razón escolástica

Las Súmulas y la restauración de la lógica

Más allá del teólogo y del jurista, Domingo de Soto fue un filósofo en el sentido pleno del término. En una época en que el nominalismo había desarticulado el pensamiento racional europeo, reduciendo las ideas a meros artificios del lenguaje, Soto devolvió a la razón su solidez y a la filosofía su dignidad. Lo hizo con una obra monumental: sus Súmulas, publicadas en 1529, un tratado de lógica que se convirtió en referencia en toda Europa durante más de un siglo.

Las Súmulas no fueron un manual más. En ellas, Soto defendió que el pensamiento humano no se limita a nombrar las cosas, sino que participa en la comprensión real del ser. Rechazó la corriente nominalista de Guillermo de Ockham, que separaba el lenguaje de la verdad, y reivindicó el realismo tomista, según el cual los conceptos son el reflejo intelectual de las realidades creadas. Esta defensa del ser frente a la apariencia, de la verdad frente al artificio, no era solo filosófica: era también espiritual. En una Europa que comenzaba a sustituir la sabiduría por la utilidad, Soto reintrodujo la idea de que pensar rectamente es un acto moral.

Su claridad metodológica y su rigor conceptual devolvieron la lógica a su lugar como instrumento del saber universal. Durante décadas, las Súmulas de Soto fueron texto obligatorio en universidades españolas, portuguesas y latinoamericanas, así como en Lovaina y París. Así, un fraile castellano —desde el claustro de Salamanca— se convirtió en el restaurador de la razón europea, preparando el terreno para el florecimiento intelectual del Siglo de Oro.

La Dialéctica y la defensa de la verdad racional

Tras las Súmulas, Soto publicó su Dialéctica, donde amplió su reflexión sobre el lenguaje, la argumentación y la verdad. Esta obra, más que un tratado técnico, fue un manifiesto contra la manipulación de la razón al servicio del poder o de la ideología. Para Soto, la verdad no depende del consenso ni del interés, sino que existe en sí misma, reflejo del orden divino. Quien falsea la verdad —en política, en teología o en la justicia— rompe el vínculo moral que une a los hombres.

Esa convicción lo llevó a oponerse tanto al escepticismo intelectual como al fanatismo religioso. En un tiempo en que Europa se desgarraba entre guerras de religión y absolutismos emergentes, Soto sostuvo que la razón cristiana debía ser el punto de encuentro entre fe y humanidad. La Dialéctica fue, en este sentido, un alegato por la racionalidad moral del pensamiento hispánico, una forma de entender el mundo donde la inteligencia se pone al servicio del bien común.

Su filosofía no se limitaba a las aulas. Inspiraba la forma de gobernar y de legislar del Imperio español, donde la justicia debía basarse en la razón natural y en la ley divina, no en la voluntad del más fuerte. La claridad conceptual que Soto exigía en el discurso era la misma que pedía en la vida pública: una política fundada en principios, no en palabras vacías.

El pensamiento aristotélico y tomista como eje del saber español

Domingo de Soto fue, junto a Vitoria y Melchor Cano, el gran sistematizador del tomismo español del siglo XVI. Para él, Santo Tomás no era una reliquia del pasado, sino una brújula para el presente. En la armonía entre razón y fe, entre naturaleza y gracia, encontró la estructura sobre la que edificar el pensamiento de la Monarquía Hispánica: una civilización que no imponía, sino que razonaba; que no conquistaba, sino que ordenaba el mundo bajo la luz de la ley y la justicia.

En su docencia, insistía en que el conocimiento no debía perseguir solo la verdad teórica, sino también la virtud práctica. “El saber sin moral es un peligro”, solía repetir. Por eso, su pensamiento trascendió la metafísica y se convirtió en una ética pública: un modo de entender la responsabilidad del sabio y del gobernante. En él se encarna la idea de que el verdadero poder intelectual no consiste en dominar, sino en iluminar.

La restauración de la filosofía escolástica en manos de Domingo de Soto fue mucho más que una empresa académica: fue la afirmación de una visión cristiana del hombre, del conocimiento y del mundo. En una época en que el norte de Europa avanzaba hacia el racionalismo y el utilitarismo, España —gracias a pensadores como Soto— conservó una idea más alta: que la verdad, cuando se une a la justicia, construye civilización.

El jurista del bien común: justicia, ley y orden moral

De Iustitia et Iure: una obra fundacional del Derecho Internacional

En 1553, Domingo de Soto publicó una de las obras más influyentes de toda la escolástica española: De Iustitia et Iure (Sobre la justicia y el derecho). Este tratado monumental —siete volúmenes en latín— no solo consolidó la reputación de su autor como jurista y teólogo, sino que transformó para siempre la manera en que Occidente entendía la justicia.

Soto parte de una premisa profundamente cristiana: la justicia no es una creación humana, sino una participación en el orden divino. La ley, por tanto, no puede ser mero instrumento del poder, sino reflejo de la razón y del bien común. En una Europa sacudida por la Reforma y los conflictos entre príncipes, esta afirmación tenía un alcance revolucionario. Frente a los luteranos, que reducían la moral pública a la autoridad del príncipe, y frente al naciente maquiavelismo político, Soto reivindicó el principio clásico del derecho natural: el poder legítimo nace del orden moral, no de la fuerza.

El tratado de Soto abordó cuestiones concretas —propiedad, salarios, impuestos, contratos, guerra, esclavitud— pero siempre desde una perspectiva ética. A diferencia de los juristas positivistas, no se limitaba a describir lo que es, sino que indagaba lo que debe ser según la ley de Dios y la razón natural. Así, cada norma debía ser juzgada a la luz de su justicia intrínseca, no solo de su legalidad formal.

En sus páginas, la economía y la política se funden con la teología moral. Soto examina, por ejemplo, la legitimidad de los precios y los salarios, anticipando la teoría del “precio justo” que siglos más tarde inspiraría a los economistas clásicos. Lo mismo ocurre con su visión del Estado: no como un fin en sí mismo, sino como una comunidad orientada al bien común, donde los gobernantes son servidores, no dueños, del pueblo.

El resultado fue una obra que marcó a generaciones de juristas y teólogos en España, América y Europa. Hugo Grocio y Francisco Suárez reconocieron en De Iustitia et Iure una de las bases de la ciencia jurídica moderna. Pero más allá del derecho, la obra encarnaba el alma del humanismo cristiano hispánico: la convicción de que sin justicia no hay civilización, y sin moral no hay ley.

La idea de justicia en la política cristiana de la Monarquía Hispánica

Domingo de Soto no escribía desde un despacho ni desde la abstracción académica: su pensamiento influyó directamente en las instituciones del Imperio. Fue asesor teológico del emperador Carlos V, participó en el Concilio de Trento y fue consultado por el Consejo de Indias, donde sus reflexiones ayudaron a configurar la legislación sobre las Indias Occidentales.

Su noción de justicia se insertaba en el corazón del proyecto político español del siglo XVI: el de un imperio universal regido por la ley y la conciencia, no por la codicia. Soto veía en la Monarquía Católica un orden político providencial, llamado a reflejar el equilibrio entre autoridad y justicia. En sus lecciones defendía que el poder civil debía someterse a la ley natural y al juicio moral de la Iglesia, no para debilitarlo, sino para preservarlo del abuso.

En una época en que el Estado moderno tendía hacia el absolutismo, Soto fue la voz que recordó los límites del poder humano. El príncipe, decía, no es dueño del pueblo, sino su administrador. No puede exigir obediencia ciega, porque la obediencia tiene como fin el bien común, no la conveniencia del gobernante. Esta doctrina —profundamente hispánica y cristiana— dio forma a la cultura política del Siglo de Oro, donde el ideal de justicia se erigía como principio rector del gobierno.

Sus enseñanzas tuvieron eco en la legislación americana: las Leyes Nuevas de 1542, los Juicios de Residencia y las Protectorías de Indios reflejan el espíritu del pensamiento soteano. En ellas se manifiesta una idea central de la civilización hispánica: el poder no se justifica por el dominio, sino por la responsabilidad moral ante Dios y los hombres.

Domingo de Soto enseñó a toda una generación de juristas y gobernantes que la justicia no se impone con decretos, sino que se conquista con la razón y la virtud. Su pensamiento, heredero de la tradición tomista y del realismo cristiano, dio forma al derecho del Imperio español, pero también a algo más duradero: una cultura jurídica que entendía la ley como instrumento de moral y no de control.

El defensor de los indios y la dignidad humana

La voz moral de Salamanca ante la conquista

Cuando los ecos del Nuevo Mundo llegaban a las aulas de Salamanca, la noticia de las atrocidades cometidas contra los indios dividía las conciencias de Europa. En ese contexto, Domingo de Soto alzó su voz con la serenidad del sabio y la firmeza del justo. Discípulo y heredero de Francisco de Vitoria, continuó su defensa del principio más revolucionario de la civilización hispánica: que todos los hombres, sin excepción, poseen una misma dignidad natural otorgada por Dios.

Soto enseñaba que los indios no eran súbditos pasivos ni seres inferiores, sino hombres libres por derecho natural. “La infidelidad —decía— no priva del dominio ni de la libertad.” En esta frase se condensa una de las afirmaciones más poderosas de la historia del pensamiento occidental: la igualdad ontológica del ser humano por encima de cualquier frontera cultural, religiosa o racial.

Desde su cátedra, denunció los abusos del sistema de encomiendas y las guerras de conquista emprendidas sin justa causa. No negaba la legitimidad del dominio español, pero exigía que este se fundara en la justicia y no en la fuerza. Como Vitoria, sostenía que la presencia española solo podía ser moralmente válida si contribuía al bien común de los pueblos americanos: mediante la evangelización pacífica, el comercio justo y la protección de los débiles frente a los poderosos.

En un tiempo en que los reinos europeos justificaban sus imperios con argumentos de superioridad racial o cultural, España —gracias a pensadores como Soto— debatía en público la legitimidad de su propia expansión. Ningún otro imperio se sometió a semejante escrutinio moral. Por eso, la figura de Soto representa uno de los momentos más altos de la conciencia cristiana en la historia universal: el triunfo de la justicia sobre la utilidad, de la fe sobre la codicia.

La esclavitud y el trabajo forzado: una condena sin ambigüedades

Domingo de Soto fue uno de los primeros teólogos en condenar abiertamente la esclavitud de los indios y los abusos contra los africanos. En De Iustitia et Iure dedica páginas memorables a demostrar que ningún hombre puede ser propiedad de otro por naturaleza. La servidumbre, decía, solo puede surgir de un pacto libre o de una pena justa, y nunca de la guerra o del nacimiento. Esta tesis minaba los cimientos del sistema esclavista, que todavía encontraba defensores en la Europa de su tiempo.

El pensamiento de Soto, al igual que el de Las Casas, fue más allá de la mera compasión: se trataba de una doctrina jurídica rigurosa. Según él, todo dominio ilegítimo sobre una persona era un pecado contra el orden natural y, por tanto, un delito contra Dios. El esclavizador debía restituir la libertad y los bienes a la víctima, pues la justicia divina no se satisface con el arrepentimiento, sino con la reparación.

Soto no se limitó a denunciar: propuso alternativas concretas. Recomendó al Consejo de Indias reforzar las Protectorías de Indios, garantizar intérpretes en los juicios y asegurar que las leyes reales —como las Leyes Nuevas de 1542— se cumplieran en los virreinatos. Su espíritu práctico unía la teología a la administración: la justicia, para él, no debía quedarse en los libros, sino traducirse en instituciones efectivas.

Coincidencias y diferencias con Bartolomé de las Casas

Aunque compartían la misma causa, Domingo de Soto y Bartolomé de las Casas representaron dos temperamentos distintos dentro de la misma cruzada moral. Las Casas era el profeta inflamado; Soto, el jurista prudente. El primero denunciaba con pasión los abusos; el segundo buscaba su corrección mediante el derecho y la razón. Ambos, sin embargo, coincidían en el punto esencial: la conquista debía estar subordinada a la justicia y al Evangelio.

Soto apoyó a Las Casas en la Junta de Valladolid (1550–1551), donde actuó como uno de los teólogos consultores que examinaron los argumentos de Ginés de Sepúlveda. En aquel debate histórico —único en la historia de los imperios—, reafirmó que los pueblos americanos poseían plena capacidad racional y derechos políticos legítimos. La guerra de conversión o de dominio no podía justificarse, pues la fe no se impone con la espada, sino con la palabra y el ejemplo.

Sin embargo, mientras Las Casas tendía al idealismo, Soto insistía en la necesidad de armonizar la justicia con el orden político. Sabía que la desaparición inmediata de la encomienda o del tributo podría provocar caos y miseria. Por eso, defendió una reforma gradual, sin renunciar jamás al ideal cristiano: que toda autoridad existe para servir, no para oprimir.

En conjunto, ambos representan las dos alas de un mismo espíritu: la conciencia moral del Imperio español. Las Casas le dio voz a la denuncia; Soto le dio forma jurídica y filosófica. Si el primero encendió el fuego, el segundo le dio dirección. Juntos lograron que el debate sobre la justicia de la conquista no quedara sepultado por el ruido de las armas, sino que iluminara el corazón mismo de la Hispanidad.

Legado intelectual y vigencia de Domingo de Soto

El arquitecto de una moral universal

El pensamiento de Domingo de Soto marcó un antes y un después en la historia del derecho y de la teología. Su obra más influyente, De Iustitia et Iure (1553), no fue solo un tratado de teología moral: fue una síntesis monumental entre la fe cristiana y la razón jurídica, un puente entre la Edad Media y la Modernidad. En ella, Soto desarrolló con profundidad los principios del derecho natural, la justicia distributiva, la licitud de la propiedad y la moral del trabajo, temas que anticipan lo que siglos después se convertiría en la doctrina social de la Iglesia.

Su concepción de la justicia —como equilibrio entre derecho divino, razón natural y ley positiva— configuró el espíritu del humanismo jurídico hispánico. Para Soto, el derecho no era un instrumento de poder, sino un medio para alcanzar el bien común. La ley solo es legítima cuando protege la dignidad del hombre; si oprime o humilla, deja de ser ley y se convierte en violencia institucionalizada. Esta idea, profundamente cristiana y radicalmente moderna, resuena aún hoy en los debates sobre el Estado, los derechos humanos y la soberanía.

En el terreno económico, Soto fue también un pionero. Analizó con rigor el valor del dinero, el precio justo, la usura y el papel moral del comercio. Frente a los excesos del mercantilismo y del lucro sin medida, propuso una economía subordinada a la ética, donde el beneficio legítimo debía estar al servicio de la comunidad. En sus lecciones sobre el precio justo anticipó conceptos de oferta y demanda que siglos más tarde inspirarían a economistas como Adam Smith.

El eco en la conciencia de la Hispanidad

Domingo de Soto pertenece a una generación irrepetible: la de los frailes juristas y teólogos que convirtieron a Salamanca en la capital moral del mundo. En sus aulas se forjó una idea que define la identidad hispánica: el poder no es dueño de la ley, sino su primer servidor. Mientras los demás imperios se justificaban en la fuerza, España —bajo el magisterio de sus teólogos— se obligaba a examinar su conciencia.

Su influencia directa puede rastrearse en las decisiones del Consejo de Indias, en las Leyes Nuevas de 1542, en los juicios de residencia y en la figura del Protector de Indios, todos instrumentos jurídicos concebidos para humanizar la administración colonial. Pero más allá de las normas, Soto dejó una herencia espiritual: la convicción de que el Evangelio no puede divorciarse del derecho, y que la justicia es la forma más alta de caridad.

Por eso, su pensamiento fue recordado siglos después por el papa León XIII en la encíclica Rerum Novarum, donde se reconoce la raíz salmantina de la doctrina social católica. Desde la ONU hasta las universidades de América, se sigue citando a Vitoria, a Soto y a Suárez como fundadores del derecho internacional moderno y como los primeros defensores de una comunidad universal de pueblos.

Domingo de Soto, el sabio olvidado

A pesar de su monumental influencia, Domingo de Soto ha sido menos recordado que su maestro Vitoria o su discípulo Suárez. Sin embargo, su papel fue esencial: fue él quien tradujo la teología en derecho, y el derecho en instituciones. Fue el hombre que llevó las ideas de la cátedra al despacho del virrey, al tribunal de Indias y al confesionario del rey. En una España poderosa, recordó que sin justicia la fe se convierte en superstición y el poder en tiranía.

Hoy, cuando los imperios ya no se miden en territorios sino en discursos, su voz sigue siendo necesaria. Soto representa lo mejor de la tradición hispánica: una fe que razona, un poder que se somete a la ley y una civilización que, antes de dominar, se pregunta si tiene derecho a hacerlo.

En el silencio de su celda en Salamanca, entre pergaminos y disputas, aquel dominico supo ver lo que muchos aún no comprenden: que la verdadera grandeza no consiste en conquistar, sino en someter el poder a la justicia. Esa fue su lección, su legado y su advertencia eterna al mundo.