- Raíces isleñas: el pueblo bubi y la isla de Bioko

- Sociedad matriarcal, clanes y ritos ancestrales

- Agricultura, pesca y comercio: una economía vinculada a la tierra y el mar

- Encuentro con la colonización española: choque, adaptación e integración

- Orgullo cultural bubi y legado hispanoafricano en la actualidad

- Bibliografía:

La exuberante isla de Bioko, en el golfo de Guinea, es el hogar ancestral de la etnia bubi, un pueblo bantú milenario que ha tejido una cultura única en íntima relación con su entorno insular. Los bubis habitan Bioko desde hace más de dos mil años, tiempo durante el cual su aislamiento geográfico les permitió mantener intactas muchas de sus tradiciones.

De hecho, historiadores y antropólogos los han considerado uno de los pueblos más “puros” de África subsahariana, al haber permanecido al margen de influencias externas gracias a la protección natural de la isla. Lejos de la leyenda negra que caricaturiza la colonización exclusivamente con sombras, la historia bubi –desde sus orígenes hasta el encuentro con España– revela un legado constructivo donde la identidad cultural autóctona se refuerza y complementa con el aporte hispánico. A continuación, exploramos la organización social, los rituales y la economía tradicional de los bubis, así como su interacción histórica con la colonización española, para comprender cómo este pueblo ha sabido conservar su esencia a la vez que integrarse en la gran familia hispanoafricana.

Raíces isleñas: el pueblo bubi y la isla de Bioko

Los bubis fueron los primeros pobladores de Bioko, mucho antes de la llegada europea. Según investigaciones, su origen se remonta a migraciones bantúes procedentes del área continental (sur de Camerún y norte de Nigeria) que, en distintas oleadas a lo largo de los siglos, cruzaron el mar en pequeñas canoas buscando nuevos horizontes. En la tradición oral bubi pervive el recuerdo de ese viaje fundacional: ciertas leyendas hablan de clanes que, guiados por sus espíritus ancestrales, se lanzaron al océano siguiendo señales divinas para alcanzar la “tierra prometida” insular. No es casualidad que uno de los clanes principales, los Batete, celebre aún una romería portando una canoa ritual, conmemorando la travesía épica de sus antepasados. En su propia lengua llamaron a la isla Etulá (y variantes como Echulá o Situlá), reafirmando así su sentido de pertenencia a este suelo volcánico y fértil.

La geografía de Bioko –montañosa, cubierta de selvas tropicales y rodeada por el Atlántico– moldeó profundamente la cultura bubi. El relativo aislamiento impuso límites pero también brindó refugio: protegidos del vaivén constante de migraciones continentales, los bubis desarrollaron una sociedad con rasgos propios muy definidos. El medio ambiente insular proporcionó abundantes recursos y a la vez requirió de conocimientos adaptativos. Hallazgos arqueológicos indican que los bubis ya dominaban las técnicas agrícolas antes de llegar a la isla, lo que les permitió aprovechar las tierras volcánicas cultivando tubérculos como el ñame –rasgo característico de la antigua “civilización del ñame” bantú a la que pertenecen– junto con malanga, plátanos y otras raíces tropicales. Igualmente, la cercanía omnipresente del mar fomentó en ellos artes de pesca tradicional que complementaban su dieta y economía de subsistencia. Con el tiempo, esta interacción armónica con la naturaleza insular dio lugar a una cosmovisión donde la isla Bioko no es solo territorio, sino parte intrínseca de la identidad bubi: cada monte, cada bosque y cada cala marina están entretejidos con sus mitos y ritos ancestrales.

Sociedad matriarcal, clanes y ritos ancestrales

A diferencia de otras etnias regionales, la sociedad bubi posee un fuerte carácter matriarcal y comunitario. La filiación es tradicionalmente matrilineal: la pertenencia al clan y la herencia se transmiten por vía materna, lo que confiere a las mujeres un lugar preeminente en la estructura social. La mujer bubi ha sido históricamente depositaria del hogar, con derechos reconocidos para poseer bienes, heredar propiedades e incluso participar en las decisiones económicas y políticas dentro de la tribu. Junto a ellas, los clanes están dirigidos por ancianos respetados; cada linaje cuenta con un jefe tradicional, conocido como mochúcú en lengua bubi, generalmente el hombre de mayor edad del clan, acompañado por una mochucuari o matriarca que co-gobierna el linaje femenino. Esta dualidad de liderazgo asegura el equilibrio entre las voces de hombres y mujeres en la toma de decisiones comunitarias. Los clanes bubis, dispersos en distintos poblados de la isla, funcionaban de forma relativamente autónoma hasta épocas recientes. Sin embargo, ante desafíos externos, los bubis también forjaron unidades políticas mayores: se conformó una monarquía bubi a inicios de la era moderna, con soberanos que unificaron a los distintos clanes bajo una sola autoridad insular. Desde el siglo XVIII se sucedieron una decena de reyes bubis pertenecientes a dos dinastías, cuya línea continúa simbólicamente hasta hoy con un rey tradicional reconocido por la comunidad, Hugo Bubo Panéte. Figuras como el rey Molambo, el célebre rey Moka en el siglo XIX o su sucesor el rey Malabo (quien da nombre a la actual capital) son recordadas por su rol en cohesionar al pueblo bubi frente a las cambiantes circunstancias históricas.

En cuanto a las creencias y rituales, la espiritualidad bubi está profundamente arraigada en el culto a los antepasados y en la veneración de las fuerzas de la naturaleza. Los bubis practican una forma de religiosidad tradicional que algunos autores han llamado “bantú esotérico”, centrada en honrar a los espíritus de sus ancestros y a los seres que habitan bosques, montañas y aguas. Esta conexión espiritual impregna cada acto de la vida cotidiana: múltiples ritos de agradecimiento a la tierra, ceremonias estacionales pidiendo lluvias o buenas cosechas, y rituales de fertilidad para la prosperidad del clan se realizaban siguiendo estrictas normas sagradas. Ciertas áreas de bosque o fuentes de agua se consideraban sitios de poder, con tabúes y restricciones de acceso para evitar “impurificar” esos espacios consagrados. El fin último de estas prácticas era mantener la armonía entre el pueblo bubi y el mundo espiritual de la isla, asegurando así el equilibrio del ciclo natural y social. Además de los cultos agrarios, existía una amplia gama de ritos de paso que marcaban las etapas de la vida: desde iniciaciones juveniles hasta rituales matrimoniales y funerarios, cada transición vital se solemnizaba con ceremonias comunitarias cargadas de simbolismo. La rica tradición oral ha sido clave en preservar estas creencias: mitos y leyendas transmitidos de generación en generación explican el origen del mundo, las hazañas de antepasados heroicos o la razón de tal planta o animal sagrado. A través de cuentos y proverbios –memorizados en veladas al calor del fuego– los bubis inculcaron a sus hijos valores morales y la memoria de su linaje, manteniendo viva su identidad cultural incluso en tiempos de cambio.

La expresión artística bubi brilla especialmente en la danza y la música, elementos indispensables de cualquier reunión o fiesta tradicional. Desde tiempos inmemoriales, cada comunidad ha contado con sus baleles (grupos de músicos y bailarines) encargados de animar bodas, cosechas y rituales con tambores, cánticos y movimientos ancestrales. Un ejemplo emblemático es el baile del cachá, danza folclórica de la etnia bubi ejecutada típicamente por mujeres jóvenes ataviadas con fibras vegetales, cuyos pasos rinden tributo a la fertilidad de la tierra y la abundancia del mar. Estas manifestaciones artísticas, además de su belleza estética, cumplen una función espiritual y social: mediante la danza, los bubis agradecen a sus dioses, honran la memoria de sus mayores y refuerzan los lazos de unidad dentro de la aldea. La artesanía también forma parte de su patrimonio cultural –especialmente la talla de figuras en madera y la elaboración de utensilios domésticos– aunque quizás de un modo más utilitario y menos conocido que sus coloridas celebraciones de música y baile.

Agricultura, pesca y comercio: una economía vinculada a la tierra y el mar

La economía tradicional bubi ha estado íntimamente ligada a los dones de Bioko, combinando labores agrícolas en el interior de la isla con el aprovechamiento marino de sus costas. Durante siglos, las aldeas bubis se sustentaron mediante una agricultura de subsistencia muy diversificada: cultivaban ñame, yuca, malanga, batata, plátanos, coco y otros frutos tropicales en plantíos familiares de reducido tamaño, generalmente claros abiertos en la espesura de la selva. El clima ecuatorial cálido-húmedo y la tierra volcánica fértil permitían hasta dos cosechas anuales de ciertos tubérculos, garantizando una dieta rica en almidones complementada con frutas silvestres. Las técnicas agrícolas incluían la rotación de campos y el barbecho para no agotar el suelo, prácticas transmitidas por vía oral que demuestran un conocimiento empírico profundo del medio ambiente insular.

Junto al cultivo de la tierra, los bubis supieron explotar con maestría la riqueza marina que rodea Bioko. Tradicionalmente, los hombres faenaban en pequeñas canoas cerca de la costa, empleando artes de pesca sencillas –redes de fibra, arpones de madera, anzuelos artesanales– para capturar peces, moluscos y crustáceos que complementaban la alimentación. La pesca no era solo una actividad económica, sino también parte del acervo cultural: existen cantos marineros y supersticiones sobre el mar transmitidas entre pescadores. La dualidad agricultura-pesca aseguraba a la comunidad recursos estables en un entorno aislado, generando un sistema autosuficiente adaptado a las estaciones (época de lluvias para la siembra, época seca más propicia para la pesca en altamar).

Si bien la subsistencia familiar fue la base, los bubis también desarrollaron intercambios de comercio local tanto dentro de la isla como con pueblos vecinos. En los mercados tradicionales de Bioko se trocaban productos agrícolas por pescado seco u objetos de artesanía entre aldeas bubi. Asimismo, desde tiempos precoloniales existió contacto con etnias de la costa continental (como los ndowe o los komo), con quienes los bubis comerciaban bienes como aceite de palma, sal marina o tejidos vegetales a cambio de herramientas de hierro u otros artículos foráneos. Esta incipiente red comercial se amplió con la llegada de europeos: a lo largo del siglo XIX, los bubis comenzaron a venderles productos locales (ignames, cocos, ganado menor) y a absorber novedades como la introducción del cacao y el café. De hecho, tras establecerse la colonia española, se plantaron extensiones de café y cacao en Fernando Poo, integrando la isla en el circuito mundial de exportación de estos cultivos. Aunque inicialmente los bubis mostraron recelo a trabajar en las grandes plantaciones coloniales –lo que llevó a los españoles a importar mano de obra foránea de otras regiones africanas– con el tiempo también ellos participaron en el cultivo comercial a pequeña escala, vendiendo cacao de fincas familiares o trabajando estacionalmente en haciendas cercanas. Aun así, la mayoría de la población bubi continuó fiel a su economía tradicional, combinando huertos, pesca artesanal y cría doméstica de animales (cabras, gallinas) para autoabastecimiento. Este modelo económico sostenible, adaptado a las condiciones de la isla, fue otro factor que contribuyó a la pervivencia de la sociedad bubi durante siglos de relativo aislamiento. Su profundo conocimiento ecológico –desde los ciclos de siembra hasta los calendarios de pesca según las mareas– forma parte del legado intangible que ha pasado de generación en generación, evidenciando la simbiosis entre el pueblo bubi y su tierra.

Encuentro con la colonización española: choque, adaptación e integración

El pasado colonial de Guinea Ecuatorial comienza tímidamente en el siglo XV, cuando exploradores portugueses avistaron Bioko en 1472 y la rebautizaron como Fernando Poo en honor a su descubridor. Durante los siguientes siglos, la presencia europea fue esporádica: la isla sirvió como punto de escala en las rutas negreras del Atlántico y cambió de manos entre potencias (Portugal cedió Fernando Poo a España en 1778 mediante el Tratado de San Ildefonso). Sin embargo, la colonización española efectiva de Bioko no se consolidó hasta bien entrado el siglo XIX. Tras la independencia de las colonias americanas, España volvió su atención a Guinea: en 1858 envió expediciones para tomar posesión activa de Fernando Poo, hallando una tenaz resistencia inicial de los bubis liderados por sus jefes locales. Con el fin de afianzar el dominio, en 1861 la Corona destinó a la isla un contingente inusual de colonos compuesto por 260 cubanos emancipados (antiguos esclavos liberados) y algunos presos políticos, que establecieron los primeros asentamientos permanentes españoles en Santa Isabel (hoy Malabo). En esos años comenzó la plantación intensiva de café y cacao, base de la economía colonial, al tiempo que misioneros católicos se instalaban para evangelizar a la población local.

Frente a esta intrusión extranjera, el pueblo bubi reaccionó tanto con negociaciones diplomáticas como con episodios de confrontación. Ya antes de la colonización definitiva, los bubis habían dado muestras de querer unificar sus filas contra amenazas externas: durante la segunda década del siglo XIX (hacia 1810-1820), el legendario rey Bioko –cuyo nombre hoy lleva la isla– logró unir los clanes bubis bajo su mando, fortaleciendo la identidad común de la etnia. Décadas más tarde, cuando España intensificó su presencia, emergió la figura del rey Moka (también llamado Mökáta). Este monarca bubi, consciente del poderío europeo, optó por una estrategia de convivencia astuta: Moka entabló relaciones cordiales con las autoridades coloniales, llegando a recibir en 1897 al gobernador español con todos los honores tradicionales. En una célebre recepción, Moka alineó a sus guerreros ataviados de rojo y armados con lanzas a lo largo del camino, vitoreando a España mientras ondeaba la bandera española en la entrada de su palacio. Durante aquella visita, tras el intercambio de regalos y discursos amistosos, Moka reafirmó su alianza declarando que no necesitaba misioneros protestantes británicos en sus dominios, pues “con los misioneros españoles tenía más que suficiente”. Este gesto simbólico —rechazar la intromisión inglesa y preferir la misión católica española— ilustra cómo parte de la élite bubi supo negociar en beneficio propio, adoptando selectivamente aspectos del mundo hispano sin renunciar a su autoridad.

No obstante, no todos los contactos fueron pacíficos. Hubo también resistencia y conflictos armados cuando las imposiciones coloniales se volvieron excesivas. Tras la muerte de Moka en 1898, su sucesor Sas Ebuera intentó oponerse a las exigencias españolas (tributos, cesión de tierras, trabajo forzado), lo que llevó a su destierro y reemplazo por el más conciliador rey Malabo. La insurrección bubi más significativa ocurrió en 1910, cuando tensiones acumuladas estallaron en enfrentamientos entre guerreros bubis y las fuerzas coloniales españolas. Lamentablemente, la represión resultó sangrienta y diezmó a la población local. Consciente de la gravedad de la situación, el propio gobierno colonial apeló entonces al prestigio del rey Malabo para restaurar la paz: se pidió al monarca bubi que mediara con los jefes de los clanes insurrectos para detener las hostilidades y evitar nuevas matanzas. Este recurso evidencia que, incluso bajo dominación colonial, los bubis mantenían instancias de poder tradicional que los españoles debían reconocer. Finalmente, la Pax colonial se impuso combinando la fuerza con la diplomacia indirecta a través de Malabo y otros líderes locales.

Durante las décadas siguientes, la colonización española de Guinea Ecuatorial alternó muchas más luces que sombras. Por un lado, el régimen español introdujo infraestructuras, centros educativos y sanitarios básicos en Bioko, e implementó medidas supuestamente orientadas a proteger a los nativos.

Instituciones como la Curaduría de indígenas (creada en 1901) velaban –al menos en papel– por los derechos y propiedades de la población autóctona, mientras que el Patronato de Indígenas (1904) se propuso fomentar la cultura y la moral de los guineanos bajo tutela colonial. En la práctica, estas políticas eran paternalistas y limitaban la autonomía de los bubis (a quienes se les consideraba jurídicamente menores de edad), pero también facilitaron cierta preservación de su comunidad.

De hecho, una legislación colonial de 1906 eximió explícitamente a los bubis de la obligación de trabajar en las plantaciones, reconociendo su apego a la tierra y su derecho a sostenerse con sus propios medios. Por otro lado, la dominación española, especialmente durante el siglo XX, vino aparejada de intentos de aculturación: se promovió el idioma español como lengua oficial y se combatieron prácticas tradicionales bajo la acusación de “brujería” o “paganismo”. La educación impartida por misioneros católicos y escuelas coloniales insistía en inculcar valores hispanos y la fe cristiana, erosionando parcialmente las creencias ancestrales. A pesar de ello, muchos bubis hallaron la manera de conciliar ambas influencias: abrazaron la fe católica pero sin abandonar del todo el culto a sus antepasados, creando formas de sincretismo religioso discretas; aprendieron el castellano como herramienta de progreso, pero continuaron hablando bubi en sus hogares y rituales.

Así, la cultura bubi sufrió transformaciones durante la era colonial –se perdieron ciertos elementos y se añadieron otros nuevos– mas no fue aniquilada. Al contrario, sobrevivió adaptándose: para mediados del siglo XX existía una incipiente élite bubi emancipada (alfabetizada, cristianizada y hablante de español) que sirvió de puente entre las autoridades coloniales y su pueblo. Esos bubis educados contribuyeron a registrar por escrito tradiciones orales y a reivindicar los derechos de su etnia, allanando el camino para la conservación y promoción de su patrimonio dentro del marco hispánico.

Orgullo cultural bubi y legado hispanoafricano en la actualidad

A lo largo de su historia, el pueblo bubi ha demostrado una notable capacidad de resiliencia cultural. Incluso tras la independencia de Guinea Ecuatorial en 1968 –cuando nuevos desafíos surgieron para los bubis, ahora minoritarios frente al grupo mayoritario fang en la nación–, ellos han mantenido vivo su acervo distintivo. Hoy en día, los bubis representan alrededor del 5-10% de la población ecuatoguineana, concentrados principalmente en su isla natal de Bioko. A pesar de ser demográficamente minoritarios, su identidad se mantiene firme y actúa en complemento con la identidad nacional hispanoafricana. La mayoría de los bubis contemporáneos son bilingües: conservan el uso del idioma bubi –lengua bantú ancestral– a la par que dominan el español, legado de la colonización, que les permite integrarse en la vida pública del país. Esta combinación de idiomas enriquece su forma de expresarse y ha dado fruto a obras literarias de gran valor.

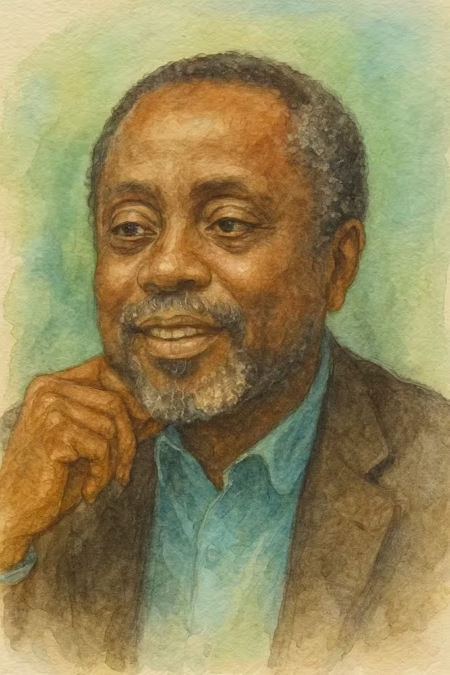

Un exponente destacado es el escritor Justo Bolekia Boleká, intelectual bubi que ha dedicado su vida a revitalizar la cultura de su pueblo. Bolekia ha compilado gramáticas y diccionarios de lengua bubi, y en su creación poética entrelaza el castellano con vocablos bubis para reflejar la experiencia de ser a la vez africano y hispanohablante. Autores como él demuestran que la herencia hispánica y la tradición bubi pueden dialogar en armonía, dando lugar a una voz única en el panorama cultural: una voz hispanoafricana integradora, orgullosa de sus raíces africanas a la par que cómoda en la expresión ibérica.

Culturalmente, los bubis han sabido resguardar muchos de sus usos y costumbres, adaptándolos al siglo XXI sin perder su esencia. Sus fiestas tradicionales –como la Fiesta del Ñame, en agradecimiento por la cosecha– siguen celebrándose con bailes de cachá y rituales comunitarios, aunque hoy conviven con festividades católicas introducidas por España. En las aldeas más rurales de Bioko aún se erigen las típicas casas circulares de barro y paja conocidas como mangas, ejemplos de arquitectura vernácula perfectamente adaptada al clima tropical. Al mismo tiempo, en las ciudades como Malabo (que irónicamente lleva el nombre de aquel monarca bubi pero exhibe un trazado urbano colonial español) perviven edificios emblemáticos de la época hispánica –la Catedral de Santa Isabel, el centro cultural antiguo Colegio Hispano, las iglesias de Banapá y Batete– integrados al paisaje moderno. Así, el legado material hispánico comparte espacio con la herencia inmaterial bubi, sin que uno anule al otro. Más bien, juntos conforman la rica identidad de Bioko y de Guinea Ecuatorial: una simbiosis de África y España.

En perspectiva, la historia de la etnia bubi ofrece un ejemplo esperanzador de pervivencia cultural ante los embates del tiempo. Este pueblo isleño ha atravesado migraciones antiguas, la dureza de la trata esclavista, la dominación colonial y las turbulencias poscoloniales, logrando siempre afirmar su dignidad e idiosincrasia. Lejos de sucumbir a la homogenización, los bubis han aportado al mundo hispano un valioso legado: su lengua bantú, sus leyendas y música, su visión espiritual de la naturaleza, se suman al acervo de la comunidad hispanohablante enriqueciendo la diversidad cultural. Al mismo tiempo, la herencia española –en la lengua, la religión, la educación– se ha injertado en el tronco bubi sin arrancarlo de raíz, dándole nuevas ramas con las cuales proyectarse al futuro. En la Guinea Ecuatorial actual, los bubis encarnan la síntesis hispano-africana: son custodios orgullosos de una cultura autóctona vibrante y, a la vez, partícipes activos de una nación cuya historia y lengua los vinculan con el mundo hispánico más amplio.

En sencillas palabras, la etnia bubi nos enseña que identidad y mestizaje no son algo opuesto, sino fuerzas complementarias. Su ejemplo desmonta los prejuicios de la leyenda negra: muestra cómo el encuentro entre África y España, aunque marcado por la dominación colonial, produjo también historias de cooperación, aprendizaje mutuo y enriquecimiento cultural. Los bubis han hecho de su isla de Bioko un crisol donde brilla una identidad forjada en la resistencia y la apertura, una identidad que sigue navegando con orgullo entre dos mundos sin naufragar en ninguno.

Bibliografía:

Roca Barea, M. E. (2016). Imperiofobia y leyenda negra. Madrid: Siruela.

Aranzadi, J. (2011). “Cultura y resistencia en Bioko: los Bubi frente a la modernidad impuesta”, en Revista de Estudios Africanos, Nº 53, pp. 105–132.

Ndongo-Bidyogo, D. (2000). Historia y tragedia de Guinea Ecuatorial. Madrid: Ediciones Laberinto.

Calvo, E. (2020). “Los Bubi de Bioko: entre el aislamiento histórico y la afirmación cultural”, en Cuadernos de Antropología Social, Nº 47.

Wikipedia: “Etnia Bubi”, “Bioko”, “Moka”, “Guinea Ecuatorial” (consultas puntuales para aspectos geográficos y de organización tradicional).

Efe África (2022). “Bioko: la isla africana donde se habla español y se celebran rituales ancestrales”, en Agencia EFE Internacional.