El último gran escolástico del Siglo de Oro

En el crepúsculo del Siglo de Oro español, cuando el pensamiento europeo se abría paso hacia el racionalismo moderno y las guerras de religión desgarraban la unidad espiritual de Occidente, una voz serena y luminosa se alzó desde el sur de España para recordar que la razón sin moral se convierte en tiranía. Esa voz fue la de Francisco Suárez, el granadino que dio forma definitiva al pensamiento jurídico y filosófico de la Escuela de Salamanca, y que cerró con esplendor el ciclo intelectual iniciado por Francisco de Vitoria.

Suárez no fue un teólogo más, sino el síntesis viviente del humanismo cristiano hispánico: heredero de la tradición tomista, discípulo indirecto de Vitoria y Soto, y maestro de generaciones que verían en él al puente entre la escolástica medieval y la modernidad racionalista. A diferencia de los reformadores del norte de Europa, que disolvieron la ley moral en la subjetividad, Suárez defendió que la libertad del hombre solo se realiza plenamente dentro del orden moral querido por Dios. Así, mientras Lutero o Hobbes abrían el camino del Estado absoluto, Suárez sentaba las bases del Estado moral, en el que el poder está al servicio del bien común y no de la voluntad del príncipe.

Llamado por muchos “Doctor Eximius et Pius” (el Doctor Eximio y Piadoso), su figura representa el punto culminante del pensamiento escolástico y el inicio del pensamiento jurídico moderno. Su obra, vasta y rigurosa, abarca desde la metafísica y la teología hasta la política y el derecho natural. En todas ellas late una convicción profundamente hispánica: que el conocimiento debe estar al servicio de la justicia, y la justicia, al servicio de la dignidad humana.

Nacido en Granada en 1548, apenas una generación después de Vitoria y Soto, Suárez creció en un mundo donde el Imperio español se encontraba en su máximo esplendor político y moral. Mientras las armas hispanas defendían Europa del turco y del hereje, las universidades de Salamanca, Alcalá y Coimbra alumbraban una de las revoluciones intelectuales más profundas de la historia: la de la razón cristiana como fundamento de la civilización. En ese contexto, Suárez se convertiría en el último gran faro de la Escolástica, el pensador que, sin romper con el pasado, preparó el terreno para el derecho y la filosofía del futuro.

Su nombre, citado con respeto por Grocio, Leibniz, Locke y hasta Descartes, representa la universalidad del pensamiento hispano, que no impuso su fe por la espada, sino que la argumentó desde la inteligencia. En él confluyen la teología de Santo Tomás, la prudencia jurídica de Vitoria y la lógica rigurosa del Renacimiento. Y, sobre todo, una certeza moral que define la misión espiritual de España en la historia: hacer de la ley un acto de amor, y del poder, un ejercicio de justicia.

uerza y la Monarquía Hispánica se consolidaba como potencia universal. En ese cruce de caminos entre fe, razón y misión, el joven Suárez halló su vocación: servir a Dios desde la inteligencia.

A los dieciséis años ingresó en la Compañía de Jesús, una orden recién fundada por Ignacio de Loyola que encarnaba el espíritu reformador del siglo. Aquella elección fue decisiva. Los jesuitas no concebían la teología como un refugio del alma, sino como una fuerza transformadora del mundo, y Suárez, dotado de una mente analítica prodigiosa, pronto destacó entre sus compañeros por su capacidad para armonizar la sutileza lógica con la profundidad espiritual.

Estudió filosofía y teología en Salamanca y Ávila, y más tarde enseñó en Segovia, Valladolid, Alcalá, Roma y Coimbra, donde alcanzó fama internacional. En cada aula, en cada cátedra, desplegó el rigor del escolástico y la lucidez del humanista. No era un polemista, sino un arquitecto del pensamiento: su método consistía en ordenar, distinguir y elevar. Donde otros veían disputas teológicas, Suárez veía estructuras del ser; donde otros discutían sobre autoridad, él buscaba la raíz moral que la legitimaba.

En 1572 fue ordenado sacerdote, y desde entonces su carrera académica avanzó con la misma serenidad con que su pensamiento se abría paso en toda Europa. En Coimbra, sus lecciones atraían a estudiantes de diversos reinos; en Roma, fue consultor de teólogos y cardenales; y en Salamanca, su magisterio consolidó el puente entre la Escuela de Salamanca y la teología jesuita. En él convergieron las dos grandes tradiciones intelectuales de la España imperial: la dominica, fundada por Vitoria y Soto, y la ignaciana, caracterizada por su universalismo misional.

Suárez nunca buscó la fama ni el poder. Su autoridad provenía de su claridad moral y su rigor intelectual. En tiempos de tensiones entre la Corona y la Iglesia, entre la fe y la razón, entre el Antiguo y el Nuevo Mundo, él eligió el camino más arduo: el de la verdad razonada. Su pensamiento no fue cortesano ni servil, sino profundamente católico en el sentido universal del término: abierto, integrador y consciente de que toda ley humana solo es legítima cuando refleja la ley natural inscrita en el alma de cada hombre.

De ese espíritu nacería una obra monumental, las “Disputationes Metaphysicae” (1597), que lo consagraría como el mayor metafísico de su tiempo y uno de los pilares del pensamiento occidental. Pero antes de alcanzar ese punto culminante, Suárez ya había asumido su misión: demostrar que la teología no es enemiga de la razón, sino su fundamento más alto; que el orden del universo, como el del Imperio, debía sostenerse sobre la justicia, no sobre la fuerza.

Disputationes Metaphysicae: la cumbre del pensamiento escolástico

En 1597, cuando Europa se desgarraba entre las guerras de religión y los nacientes absolutismos, Francisco Suárez publicó en Salamanca su obra maestra: las Disputationes Metaphysicae. Aquel tratado, compuesto por 54 disputas y más de 600 cuestiones, fue el intento más ambicioso jamás realizado por un teólogo para sistematizar todo el saber metafísico heredado de Aristóteles, Tomás de Aquino y Duns Scoto. No era solo una obra de teología: era una arquitectura total del pensamiento, una síntesis entre la razón clásica, la fe cristiana y la lógica moderna.

Las Disputationes nacieron de las lecciones que Suárez impartía a sus alumnos en la Universidad de Coimbra, y pronto se difundieron por toda Europa. En menos de cincuenta años, fueron manual de referencia en París, Roma, Lovaina, Oxford y Heidelberg. Incluso pensadores protestantes como Leibniz o Descartes reconocieron la profundidad de su método. La metafísica suareciana trascendió la frontera confesional porque respondía a una pregunta universal: ¿qué es el ser y qué relación tiene con Dios?

Suárez concebía la metafísica como ciencia del ente en cuanto ente, pero liberada de la rigidez aristotélica. A diferencia de Santo Tomás, que subordinaba la metafísica a la teología, Suárez le concedía autonomía epistemológica: la metafísica estudia el ser en sí, y la teología, el ser de Dios. De este modo, establecía el puente entre el pensamiento medieval y la filosofía moderna. En su obra, conceptos como esencia, existencia, sustancia o causa adquieren una precisión que marcará el rumbo del racionalismo posterior.

Sin embargo, más allá de su valor técnico, las Disputationes encierran una intención más profunda: demostrar que la razón, cuando se eleva desde la fe, puede alcanzar una comprensión ordenada del universo. Para Suárez, el cosmos no es caos ni azar, sino un reflejo del orden divino, y el hombre participa de ese orden a través de la inteligencia. Así, el conocimiento no es solo un acto de curiosidad, sino de justicia: conocer es reconocer la estructura moral del mundo.

Esta visión confirió a la metafísica suareciana un tono singularmente hispánico: armonioso, jerárquico y moral. Frente al nominalismo fragmentario o al materialismo incipiente, Suárez defendió la idea de una creación racionalmente inteligible, donde el ser se despliega como un don que reclama responsabilidad. Su filosofía no conduce al escepticismo, sino al deber; no al relativismo, sino al bien común.

Las Disputationes Metaphysicae sellaron la reputación de Suárez como el “Doctor Eximius et Pius” —el docto y piadoso—, título con el que la posteridad lo reconoció. Su influencia se extendió mucho más allá del ámbito teológico: el derecho, la política, la ciencia y hasta la física moderna beberían, de manera directa o indirecta, de su método. En el siglo XVII, su nombre era sinónimo de rigor intelectual; en el XVIII, de equilibrio moral; y hoy, de una inteligencia que supo reconciliar razón, fe y justicia.

De Legibus ac Deo Legislatore: la ley, la soberanía y el orden cristiano del mundo

Si las Disputationes Metaphysicae consagraron a Suárez como el mayor metafísico de su tiempo, su obra De Legibus ac Deo Legislatore (1612) lo situó como uno de los grandes fundadores del pensamiento jurídico moderno. En ella, el teólogo jesuita abordó un tema decisivo: la naturaleza de la ley y su relación con el poder político y divino. Lo hizo desde una profundidad teológica y filosófica que no solo reformuló el derecho natural, sino que también anticipó, con dos siglos de antelación, debates centrales de la modernidad.

Para Suárez, la ley no es una imposición externa del poder ni una mera convención humana: es una ordenación racional al bien común, promulgada por quien tiene autoridad legítima. Toda ley, afirmaba, encuentra su raíz última en Dios, Deus Legislator, pero su aplicación concreta pertenece a la comunidad política. Así, distinguió entre la ley eterna (la voluntad divina que gobierna el universo), la ley natural (la participación racional del hombre en ese orden) y la ley humana (las normas que los hombres establecen para el bien común).

Esta distinción fue revolucionaria. En un tiempo en que los reyes europeos tendían al absolutismo, Suárez defendió que la soberanía no reside en el monarca, sino en el pueblo como comunidad moral y racional. El poder político, sostenía, es un mandato recibido de la sociedad, no una prerrogativa innata del rey. Si el gobernante quebranta el orden natural o actúa contra el bien común, pierde su legitimidad. De esta manera, Suárez anticipó conceptos que luego inspirarían a pensadores como Locke o Rousseau, aunque desde una raíz profundamente cristiana.

En su visión, la autoridad es sagrada solo en la medida en que sirve a la justicia. La obediencia ciega al poder no es virtud, sino idolatría. Por eso, Suárez concibió la ley natural como un límite moral a la tiranía y un fundamento del derecho universal. Todo ser humano, independientemente de su religión o condición, participa de esa razón natural que lo hace sujeto de derechos y obligaciones. Aquí radica la continuidad con la Escuela de Salamanca, especialmente con Francisco de Vitoria y Domingo de Soto: el derecho de gentes no nace de tratados entre naciones, sino del orden racional inscrito por Dios en la naturaleza humana.

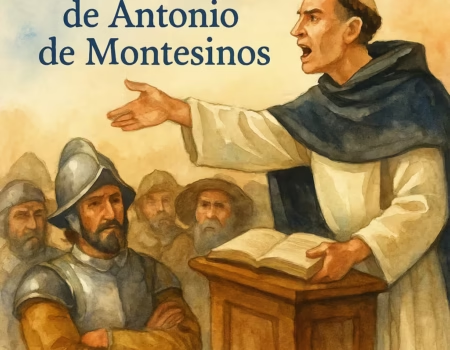

De Legibus fue una respuesta implícita al absolutismo de Jacobo I de Inglaterra, quien sostenía el “derecho divino de los reyes”. Suárez replicó con una obra que refutaba esa doctrina punto por punto: los reyes no gobiernan por Dios, sino ante Dios, y su poder está subordinado a la ley moral. Esta afirmación le valió el honor —y el peligro— de ver su libro públicamente quemado en Londres por orden real, un gesto que, paradójicamente, certificó su trascendencia.

Más allá de la polémica, Suárez ofreció un modelo político profundamente hispánico y cristiano: un poder ordenado, limitado por la ley, guiado por la justicia y responsable ante la conciencia. Frente al racionalismo amoral que dominaría Europa en los siglos siguientes, su pensamiento defendió la unidad de la fe y la razón, del derecho y la moral, de la autoridad y el servicio.

De Legibus ac Deo Legislatore no fue solo una obra de teología jurídica, sino una carta moral para los gobernantes del mundo. En sus páginas late el espíritu de una España que, incluso en su apogeo imperial, fue capaz de pensar los límites de su poder y someterlo al juicio de la conciencia cristiana. Y en eso, como en toda la tradición de la Escolástica hispánica, reside su grandeza.

La influencia universal de Suárez: de Salamanca a la modernidad europea

El eco del pensamiento de Francisco Suárez trascendió las fronteras del Imperio español y del ámbito teológico. En una Europa desgarrada por guerras religiosas y por el surgimiento de los Estados nacionales, su obra ofreció una tercera vía entre el absolutismo y el relativismo: la de un orden jurídico universal basado en la dignidad humana y en la ley natural. Fue, en palabras de Joseph de Maistre, “el último gran doctor de la Cristiandad y el primero del mundo moderno”.

En las universidades católicas de España y América, las obras de Suárez se convirtieron en manuales de referencia obligatoria. En los colegios jesuitas del Perú, México o Manila, su doctrina cimentó la formación de juristas, misioneros y gobernantes. Desde el Colegio de San Pablo de Lima hasta la Universidad de Córdoba del Tucumán, los virreinatos aplicaban su visión del derecho natural en la administración colonial: gobernar era, ante todo, un acto de justicia bajo ley. Así, el pensamiento suareciano no fue mera especulación: se tradujo en instituciones, normas y prácticas concretas que modelaron el mundo hispanoamericano.

Pero su influencia fue aún más allá. En Europa Central y Septentrional, sus Disputationes y su De Legibus circularon entre teólogos protestantes, juristas calvinistas y filósofos racionalistas. En Alemania, Leibniz reconoció la deuda intelectual con Suárez al desarrollar su metafísica de las mónadas. En Holanda, Hugo Grocio, considerado padre del derecho internacional moderno, se apoyó en los fundamentos del ius gentium formulados por los salmantinos, especialmente por Suárez y Vitoria. En Francia, Descartes estudió su método lógico y lo reconoció como influencia en la estructuración racional de su propio pensamiento.

Incluso en el terreno político, el impacto fue notable. Los teólogos de la Contrarreforma encontraron en Suárez el armazón intelectual para responder a las pretensiones del protestantismo y del absolutismo monárquico. En las cortes europeas, su idea de que la autoridad proviene del pueblo —aunque se ejerza por delegación divina— fue una semilla que germinaría, siglos después, en el constitucionalismo moderno. Sin romper con la tradición cristiana, Suárez anticipó el principio de legitimidad popular que inspiraría tanto a la monarquía parlamentaria inglesa como al pensamiento liberal católico del siglo XIX.

En América, su influencia se manifestó también en el derecho indiano y en las protectorías de indios, donde su doctrina sirvió de fundamento para limitar los abusos del poder local y reafirmar la dignidad jurídica de los naturales. Fue, en cierto modo, el arquitecto espiritual de un modelo de imperio legalista y autocontrolado por su propia conciencia moral. Ningún otro imperio, ni el británico ni el francés, sometió su acción a un debate tan profundo entre ética y derecho.

Por eso, en el siglo XX, cuando las Naciones Unidas buscaron raíces históricas del derecho internacional y de los derechos humanos, el nombre de Francisco Suárez volvió a emerger con fuerza junto al de Vitoria y Soto. En 1949, el papa Pío XII lo definió como “una de las inteligencias más puras que Dios concedió a la humanidad para entender el orden moral del mundo”. Y no es casualidad que su retrato presida aún hoy aulas de derecho y de teología en universidades de tres continentes.

En definitiva, Suárez no fue solo un teólogo de su tiempo: fue un arquitecto de la civilización jurídica occidental, un eslabón entre la Edad de la Fe y la razón moderna, entre la España imperial y la comunidad internacional contemporánea. Si su obra brotó en Salamanca, su espíritu pertenece al mundo.

Legado y actualidad: el orden cristiano del mundo según Suárez

La figura de Francisco Suárez cierra con brillo el ciclo dorado de la Escolástica hispánica. Con él, la razón cristiana alcanzó su punto más alto antes del giro racionalista de Europa. Sin embargo, lejos de ser un pensador del pasado, su obra sigue ofreciendo respuestas al presente. Suárez enseñó que el poder político, el derecho y la moral no pueden separarse sin destruir el orden humano. Frente al positivismo que reduce la ley a pura voluntad, el jesuita español recordó que toda autoridad debe someterse a la justicia y toda ley debe servir al bien común.

Su visión del mundo era orgánica, no mecanicista. En su universo, Dios no impone por la fuerza, sino que ordena con sabiduría. Los hombres, creados a su imagen, participan de ese orden cuando usan la razón conforme a la moral. De ahí que la ley natural no sea un dogma impuesto, sino una expresión de la inteligencia divina inscrita en la conciencia humana. En un tiempo como el actual —donde la soberanía, la verdad y la moral parecen disolverse en la opinión—, el pensamiento de Suárez vuelve a recordarnos que la libertad sin justicia es anarquía, y el poder sin moral es tiranía.

Pero su legado más profundo fue haber dado a la Hispanidad una conciencia moral del poder. Mientras otros imperios justificaban su dominio con la fuerza o la riqueza, el Imperio español, inspirado por teólogos como Vitoria, Soto y Suárez, lo sometió al juicio de la razón cristiana. En ellos, la conquista se convirtió en examen de conciencia; la ley, en límite moral; y el poder, en servicio. Esa es la verdadera herencia del pensamiento hispánico: haber concebido la civilización no como imposición, sino como responsabilidad ante Dios y ante los hombres.

Por eso, el nombre de Francisco Suárez trasciende la historia académica. Es símbolo de una época en que España, a través de sus universidades, frailes y juristas, dio al mundo una de las mayores contribuciones intelectuales de la humanidad: el ideal de una comunidad universal fundada en la justicia, la ley y la dignidad humana. Desde las aulas de Salamanca y Coimbra hasta las Naciones Unidas, el eco del “Doctor Eximio y Piadoso” sigue recordando que el orden del mundo no se construye con cañones, sino con conciencia.

Así termina el legado del último gran maestro de la Escolástica, pero también el primero de la modernidad. Suárez no solo pensó la ley: la ennobleció, al recordar que, por encima de toda política y de toda razón de Estado, existe una ley más alta —la del espíritu, la de Dios— que hace posible la verdadera civilización.