- Introducción: cuando la fe y la razón se dieron la mano en Salamanca

- El contexto histórico: una España que quiso gobernar con justicia

- Francisco de Vitoria: el arquitecto del derecho de gentes

- Domingo de Soto y Melchor Cano: herederos de una razón con alma

- Economía moral, política y libertad: la revolución intelectual de Salamanca

- Legado y vigencia: Salamanca, la conciencia moral de Occidente

Introducción: cuando la fe y la razón se dieron la mano en Salamanca

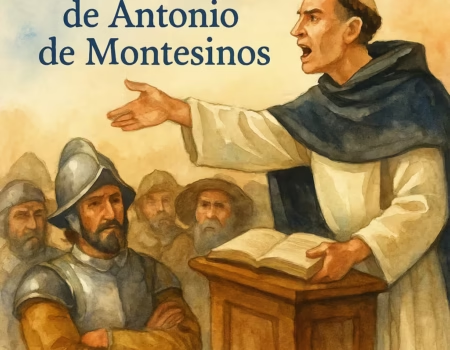

En pleno siglo XVI, cuando Europa ardía entre guerras religiosas, codicia comercial y dogmas sin conciencia, una voz serena y poderosa se alzó desde una ciudad castellana para recordar al mundo que el poder sin justicia es tiranía. Esa voz fue la de la Escuela de Salamanca, un movimiento intelectual nacido en los claustros dominicos y universitarios de la vieja Castilla, donde la fe y la razón se dieron la mano para fundar una nueva civilización: la hispánica.

Mientras las potencias del norte comenzaban a construir imperios sobre el cálculo y el lucro, España, desde Salamanca, sometía su dominio a la ley moral y a la verdad revelada. En lugar de justificar la fuerza, la sometía al juicio de la conciencia. Fue, en términos históricos, una revolución sin espadas: la revolución del pensamiento cristiano frente al cinismo del poder.

De aquellas aulas brotaron nombres que darían brillo al pensamiento universal: Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, Melchor Cano, Martín de Azpilcueta, Francisco Suárez, entre otros. Todos compartían una misma certeza: que la verdad no se impone, se propone; que la dignidad humana no depende del poder, sino de la razón y de la ley natural inscrita en el corazón de cada hombre.

La Escuela de Salamanca no fue una mera corriente escolástica: fue la matriz moral del Imperio Hispánico, la conciencia que acompañó a la espada y al crucifijo en la expansión americana. Sus maestros no justificaron la conquista por la fuerza, sino por la misión civilizadora y evangelizadora, siempre bajo el imperio del derecho y del bien común.

A diferencia de los imperios posteriores, que se construyeron sobre la explotación o el racismo, el español —influido por las ideas de Salamanca— debatió su propia legitimidad. En los claustros donde resonaban las Relectiones de Vitoria, España se atrevió a hacer algo inédito en la historia: detener el avance de un imperio para preguntar si lo que hacía era justo.

Desde entonces, el nombre de Salamanca no representa solo una universidad, sino una conciencia: la conciencia de la Hispanidad. Una tradición que enseñó que el derecho de gentes nace de la fraternidad humana, no del comercio ni de la espada, y que ninguna victoria militar vale más que la justicia de una causa.

El contexto histórico: una España que quiso gobernar con justicia

A comienzos del siglo XVI, el mundo se hallaba en un punto de inflexión. Las potencias emergentes —España, Portugal, Francia e Inglaterra— competían por el dominio de los mares y las riquezas del Nuevo Mundo. Pero, mientras unas justificaban su expansión con la codicia o la fuerza, España la sometió al juicio de la moral.

Los Reyes Católicos habían concebido su Imperio como una prolongación del orden cristiano: un proyecto de unidad espiritual, no solo de conquista. Isabel I de Castilla dejó escrito en sus instrucciones a Nicolás de Ovando (1501) que los indígenas eran “libres y vasallos de la Corona, no esclavos”. Este principio, lejos de ser una simple declaración, se convertiría en la semilla de una reflexión jurídica sin precedentes.

De esa semilla nació una inquietud que recorrería todo el siglo XVI: ¿tenía España derecho a dominar las nuevas tierras? ¿Era justa la guerra de conquista? ¿Podía imponerse la fe por la fuerza? Ningún otro imperio de la historia se hizo semejantes preguntas mientras aún estaba en expansión.

La respuesta comenzó a gestarse en la Universidad de Salamanca, donde confluyeron tres corrientes decisivas:

- La tradición tomista de Santo Tomás de Aquino, que enseñaba que la ley natural es universal y racional.

- El humanismo cristiano del Renacimiento, que colocaba al hombre —creatura de Dios y dotada de razón— en el centro de la reflexión.

- Y la experiencia imperial española, que obligaba a confrontar teoría y realidad, teología y gobierno.

Fue en ese cruce donde surgió lo que hoy llamamos la Escuela de Salamanca: una comunidad de teólogos y juristas que pusieron las bases del derecho moderno, de la economía moral y del pensamiento político hispánico. No escribían para los libros, sino para las conciencias: su tarea no era justificar el poder, sino civilizarlo.

Mientras Maquiavelo, en Florencia, proclamaba que el fin justifica los medios, Salamanca afirmaba lo contrario: que ningún fin político puede justificar la injusticia. Y mientras Lutero disolvía la unidad de la fe, los maestros castellanos trataban de reconciliar razón y revelación, libertad y obediencia, poder y caridad.

Así nació una forma de pensar que, sin negar la grandeza imperial de España, quiso darle un alma moral. El resultado fue un modelo de gobierno que combinaba fuerza y conciencia, ley y fe, autoridad y responsabilidad. En su raíz, la Escuela de Salamanca fue la expresión intelectual más alta de la misión providencial de España: evangelizar, unir y gobernar con justicia.

Francisco de Vitoria: el arquitecto del derecho de gentes

En el corazón de la Escuela de Salamanca brilla con luz propia la figura de fray Francisco de Vitoria (1483–1546), dominico, maestro de teología y conciencia moral del Imperio. Desde su cátedra de Prima en la Universidad de Salamanca, Vitoria transformó la reflexión cristiana sobre el poder y la justicia, convirtiéndose en el padre del derecho internacional y en el teórico de una conquista moralmente responsable.

Su genio consistió en aplicar los principios del tomismo clásico a los desafíos concretos del mundo moderno: la expansión ultramarina, la soberanía de los pueblos y los límites del poder político. En un tiempo en que los reinos europeos se repartían el mundo con la espada en la mano, Vitoria sostuvo que ni el Papa ni el Emperador poseían dominio universal, y que la autoridad legítima solo podía fundarse en el derecho natural, común a todos los hombres.

En su célebre Relectio de Indis recenter inventis (1539), Vitoria se atrevió a formular las preguntas que ningún otro imperio había osado pronunciar:

- ¿Es justo dominar a otros pueblos por la fuerza?

- ¿Tienen los indios derecho a sus tierras y gobiernos?

- ¿Puede la fe ser impuesta contra la voluntad?

Su respuesta fue rotunda: los habitantes de las Indias son hombres libres, racionales y dueños de sus bienes, con los mismos derechos que los cristianos europeos.

El dominio sobre ellos solo podría ser legítimo si respetaba el derecho natural —la ley inscrita por Dios en la razón de todos los hombres—, y no podía basarse en el abuso, la esclavitud o la avaricia.

De esta doctrina nació el ius gentium o derecho de gentes, un orden jurídico que reconoce a todas las naciones como miembros de una comunidad universal. En palabras de Vitoria, los hombres forman parte de una societas totius orbis, una sociedad de todo el orbe donde el comercio, la comunicación y la fe deben ser compartidos, pero nunca impuestos por la violencia.

En su Relectio de iure belli, Vitoria delimitó además las condiciones de la guerra justa, anticipando los principios del derecho humanitario moderno. Solo es lícito recurrir a la guerra —decía— cuando se ha sufrido una injusticia manifiesta y no existen medios pacíficos para repararla. La guerra de conquista o de conversión es, por tanto, ilegítima.

Su pensamiento fue más que teológico: fue una revolución moral y política. En un siglo que glorificaba la fuerza, Vitoria defendió la dignidad. En una Europa que soñaba con imperios absolutos, proclamó que toda autoridad está sujeta a la ley. Y en una España en expansión, enseñó que el poder no se mide por las tierras conquistadas, sino por la justicia con que se gobierna.

Gracias a él, la Monarquía Hispánica no solo fue un poder militar, sino una potencia moral, consciente de su responsabilidad ante Dios y ante los hombres. Vitoria convirtió la teología en un espejo en el que el Imperio debía mirarse para no perder su alma.

Domingo de Soto y Melchor Cano: herederos de una razón con alma

Si Francisco de Vitoria fue la columna vertebral de la Escuela de Salamanca, Domingo de Soto (1494–1560) y Melchor Cano (1509–1560) fueron sus brazos y su voz. Ambos prolongaron el espíritu de su maestro, dotando al pensamiento salmantino de profundidad filosófica, rigor jurídico y una sorprendente capacidad para unir la fe con la razón política.

Domingo de Soto: la justicia en la tierra y la libertad de los hombres

Domingo de Soto, también dominico, destacó por su extraordinaria formación en teología y su implicación directa en los grandes debates morales del siglo XVI. Fue confesor del emperador Carlos V, consejero en el Concilio de Trento y defensor del derecho de los indígenas frente a los abusos coloniales.

En su obra De iustitia et iure, Soto sistematizó una ética social basada en el equilibrio entre justicia y caridad. Enseñaba que la ley civil debía reflejar la ley natural, y que toda riqueza o poder carece de legitimidad si no se orienta al bien común. En una época de expansión económica y desigualdad creciente, advirtió con fuerza que “la justicia no es la conveniencia del poderoso, sino la salvaguarda del débil.”

Fue además uno de los primeros pensadores en desarrollar una teoría económica coherente dentro de la tradición cristiana. Defendió la legitimidad del beneficio mercantil cuando se realizaba de forma honesta, y anticipó —junto con Martín de Azpilcueta— conceptos tan modernos como el valor de mercado, la inflación y el salario justo.

Soto creía que el comercio, bien regulado y moralmente orientado, era una forma de cooperación humana, no de explotación. Así, la economía, lejos de ser un ámbito separado de la moral, debía ser una prolongación de la justicia social.

En lo político, su figura fue clave en el debate de Valladolid (1550–1551), donde defendió la humanidad y racionalidad de los indios frente a los argumentos de Sepúlveda. Soto encarnó la grandeza intelectual del humanismo cristiano hispánico: una inteligencia al servicio del bien, una razón subordinada a la verdad y no al poder.

Melchor Cano: la teología como razón viva del Imperio

Por su parte, Melchor Cano, discípulo brillante y temperamental, llevó el espíritu salmantino a su máxima expresión metodológica. En su obra De locis theologicis, fundó una nueva ciencia: la teología sistemática moderna, donde la razón y la fe dialogan en igualdad de dignidad. Cano rompió con el dogmatismo de la repetición escolástica y enseñó que el teólogo debía fundamentar cada afirmación en fuentes sólidas: la Escritura, la Tradición, la razón y la historia.

Pero Cano no fue solo un teólogo de gabinete: fue también un patriota intelectual. Defendió con pasión la independencia doctrinal de la Monarquía Hispánica frente a Roma y denunció las influencias extranjeras que amenazaban la unidad espiritual de España. Su pensamiento anticipó una noción moderna de soberanía cultural: la fe no debía ser instrumento de dominación, sino expresión libre de una nación cristiana consciente de su misión universal.

En ambos —Soto y Cano— se manifestó el ideal más alto de la Escuela de Salamanca: un saber que no sirve al poder, sino a la verdad; una teología que no encierra al hombre en dogmas, sino que lo eleva hacia la libertad del espíritu.

Gracias a ellos, la herencia de Vitoria se consolidó en una doctrina viva, enraizada en la justicia y proyectada hacia el mundo: la doctrina moral de la Hispanidad.

Economía moral, política y libertad: la revolución intelectual de Salamanca

En pleno siglo XVI, cuando el oro del Nuevo Mundo inundaba Sevilla y las balanzas del comercio europeo se inclinaban hacia España, la Escuela de Salamanca se atrevió a hacer lo impensable: examinar la economía, el poder y la libertad humana desde la moral cristiana. Lo que nació en sus aulas fue, sin exageración, la primera revolución intelectual moderna.

La economía con alma: el valor justo y la dignidad del trabajo

Frente a la codicia que se extendía por Europa con el auge mercantil, los teólogos salmantinos —Domingo de Soto, Martín de Azpilcueta, Luis de Molina, Tomás de Mercado— proclamaron que la economía debía estar sometida a la justicia.

El dinero, decían, no era un fin en sí mismo, sino un medio al servicio del bien común.

De esa premisa nacieron ideas de asombrosa modernidad: el precio justo determinado por la oferta y la demanda (anticipando siglos antes la teoría del mercado), la legitimidad del beneficio moderado por el riesgo del comerciante y la prohibición de la usura, entendida no como condena del crédito, sino como defensa del débil frente a la especulación.

Azpilcueta, conocido como el Doctor Navarro, observó la inflación derivada de la llegada de metales preciosos de América y formuló la teoría cuantitativa del dinero, piedra angular de la economía moderna. Pero lo hizo con una profundidad ética: el valor económico debía tener base moral, no solo numérica.

Así, la Escuela de Salamanca fundó una economía que no separaba al hombre del mercado ni a la justicia del beneficio.

La libertad política: del trono al bien común

En el terreno político, Salamanca también fue vanguardia. Frente al absolutismo que dominaba la Europa renacentista, los discípulos de Vitoria afirmaron que la autoridad nace del pueblo y se delega en el príncipe para el servicio del bien común.

En De potestate civili, Vitoria había abierto ese camino, y Soto, Cano y Suárez lo consolidaron: ningún poder humano es absoluto porque todo poder está limitado por la ley natural y la razón.

De esa visión surgiría un principio inédito en la historia del pensamiento político: la responsabilidad moral del gobernante ante sus súbditos. El rey no era dueño de la ley, sino su primer servidor. Esta idea —que siglos después nutriría las constituciones liberales— nació en el seno de la Monarquía Católica, no en los salones ilustrados de París.

El poder debía gobernar con justicia, porque la justicia, enseñaban los salmantinos, es la forma más alta de caridad política.

Libertad de conciencia y dignidad humana

La Escuela de Salamanca fue también una cuna de libertad. Rechazó las conversiones forzadas, condenó la esclavitud y proclamó la autonomía de la conciencia moral.

El hombre —indio, español o africano— es libre por naturaleza, y ninguna autoridad, ni civil ni religiosa, puede violentar su conciencia.

Esa convicción inspiró la labor de los Protectorados de Indios, las Leyes de Burgos y las Leyes Nuevas, donde la Corona asumió la obligación de proteger a los más débiles.

Fue una revolución espiritual que hizo de España el único imperio del mundo que sometió su poder a la ética y a la ley.

En un siglo de conquistas, la Escuela de Salamanca convirtió el imperio en una misión moral: conquistar no para dominar, sino para civilizar, educar y evangelizar en el respeto de la dignidad humana.

Legado y vigencia: Salamanca, la conciencia moral de Occidente

Cuando en 1945, tras dos guerras mundiales y millones de muertos, las Naciones Unidas aprobaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pocas voces recordaron que sus principios esenciales —la dignidad, la igualdad, la soberanía del pueblo y la limitación moral del poder— ya habían sido formulados cuatro siglos antes en las aulas de Salamanca.

Aquellos frailes castellanos, sin ejércitos ni riquezas, habían fundado algo mucho más duradero: una civilización del derecho.

De Salamanca a la ONU: el triunfo de la ley sobre la fuerza

No es casual que la Sala del Consejo de la ONU en Ginebra lleve el nombre de Francisco de Vitoria.

La comunidad internacional reconoce en él y en la Escuela de Salamanca el origen del derecho de gentes, el antecedente directo del derecho internacional moderno.

Para Vitoria, Suárez, Soto o Cano, las naciones formaban una comunidad unida por la razón y la moral, no por la fuerza de las armas.

El mundo debía regirse por una ley común fundada en la justicia, y el diálogo entre pueblos era un deber natural, no una concesión diplomática.

Esa visión —radicalmente cristiana y profundamente humana— se adelantó siglos a su tiempo. Mientras Maquiavelo enseñaba que el poder debía ignorar la moral, Salamanca sostenía lo contrario: sin moral, el poder se destruye a sí mismo.

En ese contraste reside el verdadero significado del legado hispánico: España no conquistó solo territorios, conquistó la conciencia de que ningún imperio puede sobrevivir si no reconoce la dignidad del hombre.

La semilla hispánica de los derechos humanos

La Escuela de Salamanca no fue una excepción dentro del Imperio, sino su alma.

De sus lecciones brotaron las Leyes de Burgos (1512), las Leyes Nuevas (1542) y los Protectorados de Indios, donde el rey se comprometía a gobernar conforme a la justicia divina.

Fue, en términos históricos, la primera institucionalización de los derechos humanos.

La idea de que el indígena, el esclavo o el infiel poseían derechos naturales no era una concesión filantrópica: era la consecuencia lógica de una teología que veía en cada persona una criatura de Dios.

Por eso, mientras otros imperios construyeron su expansión sobre la negación del otro, el español fue el único que debatió su propia legitimidad.

Esa autocrítica —visible en Vitoria, Las Casas, Soto o Cano— fue la mayor muestra de grandeza moral de la Monarquía Hispánica.

España, guiada por su conciencia cristiana, fue capaz de poner su poder en tela de juicio en nombre de la justicia.

Una herencia para el mundo hispánico y para la humanidad

Hoy, cuando el relativismo moral y la política sin alma dominan el debate público, la Escuela de Salamanca reaparece como una brújula ética.

Su enseñanza —que la libertad no puede separarse de la responsabilidad, ni el derecho del deber— constituye el núcleo de una civilización que aún vive en el mundo hispánico.

Desde las leyes coloniales hasta las constituciones modernas, la huella salmantina perdura en la idea de que la ley debe servir al hombre, y no el hombre a la ley.

Así, el legado de Salamanca no pertenece solo al pasado, sino al futuro.

Fue la primera escuela que convirtió el Evangelio en justicia, la teología en derecho y la fe en razón pública.

Y al hacerlo, legó al mundo una herencia que ni el tiempo ni las fronteras han podido borrar:

la idea de que toda autoridad, para ser legítima, debe someterse a la verdad.