- Origen del Derecho Indiano: de Burgos a la conciencia del Imperio

- ¿Qué fueron las Leyes de Indias?

- La Recopilación de 1680: orden en la vastedad del Imperio

- Fundamentos humanistas y cristianos de las Leyes de Indias

- El impacto y la aplicación práctica de las Leyes de Indias en América

- Legado y vigencia: la huella moral de las Leyes de Indias

Origen del Derecho Indiano: de Burgos a la conciencia del Imperio

En los albores del siglo XVI, mientras el Nuevo Mundo revelaba su vastedad ante los ojos de Castilla, el Imperio español enfrentó un dilema que ningún otro conquistador había conocido: ¿cómo ejercer el poder sin traicionar la conciencia? De esa pregunta nacería el Derecho Indiano, una arquitectura jurídica sin precedentes, levantada para ordenar el mundo recién descubierto conforme a la justicia, la fe y la razón.

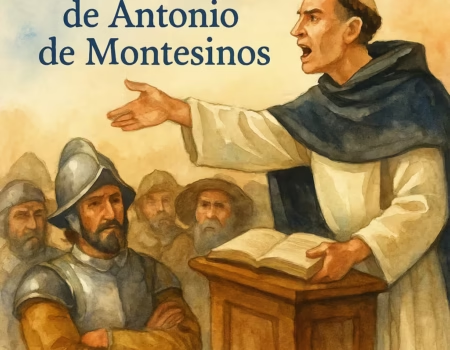

En 1512, bajo el reinado de Fernando el Católico, se promulgaron en Burgos las primeras normas que regularían la conducta de los españoles en las Indias. Aquellas Leyes de Burgos, fruto de las denuncias de fray Antonio de Montesinos y del estudio de fray Pedro de Córdoba, fueron el primer intento de someter la conquista a un principio moral. En ellas se reconocía que los indios eran hombres libres, dueños de sus tierras y dignos de protección, una idea revolucionaria en un tiempo en que otras potencias apenas comenzaban a vislumbrar el ultramar como campo de saqueo.

Estas leyes no surgieron del miedo ni de la presión extranjera, sino de la conciencia cristiana del Imperio, encarnada en figuras como Cisneros, Vitoria o Las Casas. Desde la cátedra de Salamanca hasta el Consejo de Indias, la cuestión americana se debatía con un rigor que escandalizaba a Europa: España, mientras conquistaba, discutía públicamente los límites de su poder.

Tres décadas más tarde, bajo el reinado de Carlos V, el impulso moral de la Monarquía Católica alcanzó su punto culminante con las Leyes Nuevas de 1542. Inspiradas en los principios de la Escuela de Salamanca, prohibieron la esclavitud indígena, limitaron las encomiendas y ordenaron que los naturales fueran tratados como vasallos libres de la Corona. Fue, en esencia, la primera reforma humanista dictada por un imperio en expansión.

Sin embargo, el genio jurídico hispánico no se conformó con medidas parciales. A lo largo de los siglos XVI y XVII, las ordenanzas, provisiones y reales cédulas se multiplicaron, formando un cuerpo normativo tan vasto como el propio Imperio. De esa necesidad de orden y coherencia nacería, finalmente, la Recopilación de las Leyes de Indias de 1680, un monumento de derecho y de conciencia que daría unidad a más de dos siglos de legislación.

España no exportó solo soldados y misioneros: exportó jueces, audiencias y un ideal de justicia. Su Imperio fue, más que una dominación, una empresa jurídica universal, donde cada conquista debía ser justificada, cada abuso sancionado y cada súbdito —fuera peninsular o americano— reconocido como hijo de la misma Corona.

En ese sentido, las Leyes de Indias no fueron un apéndice colonial, sino el símbolo moral del proyecto hispánico: el intento de armonizar la espada y el Evangelio bajo el mismo principio de justicia. Mientras los demás imperios europeos se justificarían con el comercio o la raza, España lo hizo con la ley.

¿Qué fueron las Leyes de Indias?

Las Leyes de Indias constituyen uno de los monumentos jurídicos más ambiciosos de la historia universal. Fueron el conjunto de normas promulgadas por la Monarquía Hispánica para regular todos los aspectos de la vida en los territorios americanos y filipinos bajo soberanía española: desde el gobierno de virreyes y audiencias hasta la evangelización, la administración de justicia, el comercio, las relaciones con los pueblos indígenas y el uso del suelo.

Su origen no fue la imposición, sino la reflexión. Mientras otros imperios se construyeron sobre la arbitrariedad o la codicia, España erigió el suyo sobre un principio inédito: el imperio debía justificarse ante la ley. Desde las primeras cédulas reales hasta la gran recopilación de 1680, la legislación indiana fue la expresión de una voluntad constante de ordenar moralmente la expansión, de someter el poder político al juicio de la fe y de la razón.

Las Leyes de Indias no fueron un código cerrado, sino un cuerpo vivo en continua evolución. Cada virreinato, audiencia o capitanía aportaba sus propias ordenanzas, que eran revisadas por el Consejo de Indias, el órgano supremo del gobierno americano. Este consejo actuaba como una auténtica corte constitucional del Imperio, encargada de armonizar la legislación local con los principios generales de la Corona y del derecho natural.

Su espíritu se inspiraba en tres pilares:

- La doctrina cristiana, que afirmaba la dignidad del hombre y el deber de proteger a los débiles.

- El derecho romano, que proporcionaba la estructura racional y la noción de justicia universal.

- La experiencia política castellana, heredera del municipalismo y de la tradición jurídica de las Partidas y los Fueros.

De esa síntesis nació un sistema que pretendía conjugar autoridad y justicia, evangelización y respeto, unidad y diversidad. No fue una utopía sin consecuencias: las Leyes de Indias crearon un marco institucional que perduró más de tres siglos, dotando a América de universidades, cabildos, audiencias, hospitales, reducciones y un tejido social sin equivalente en los demás imperios coloniales.

A diferencia del derecho inglés o francés, que solo protegía a los súbditos de la metrópoli, el derecho indiano reconocía personalidad jurídica plena a los naturales de las Indias. Los indígenas podían litigar ante los tribunales reales, poseer tierras, recibir educación y apelar incluso al rey. Así, la justicia se convirtió en el hilo invisible que unía ambos mundos: el Viejo y el Nuevo, la espada y el Evangelio.

Las Leyes de Indias fueron, en definitiva, la traducción jurídica del alma de la Hispanidad. En ellas se plasmó la convicción de que la expansión no debía ser dominio, sino misión; y que la grandeza de España no residía solo en su poder, sino en su conciencia.

La Recopilación de 1680: orden en la vastedad del Imperio

Cuando en 1680 se promulgó en Madrid la Recopilación de las Leyes de los Reinos de Indias, el Imperio español se extendía desde Manila hasta Buenos Aires, desde el Caribe hasta los Andes. Gobernar semejante diversidad de pueblos, climas y realidades exigía algo más que la fuerza: requería una arquitectura jurídica sólida, coherente y, sobre todo, justa.

Esa tarea monumental fue el resultado de siglo y medio de experiencia legislativa. Desde las Leyes de Burgos (1512), las Leyes Nuevas (1542) y miles de cédulas reales, ordenanzas y provisiones, la Corona había ido tejiendo un entramado legal que regulaba todos los aspectos de la vida indiana. Pero ese corpus era disperso, contradictorio y difícil de aplicar. La Recopilación de 1680 vino a poner orden en el caos, a convertir la voluntad moral de los reyes en un sistema normativo unitario.

El proyecto se gestó bajo el reinado de Felipe IV y culminó bajo Carlos II, cuando el Consejo de Indias aprobó el texto definitivo. La obra constaba de nueve libros y 6.377 leyes, organizadas con precisión admirable:

- Libro I: sobre el Consejo de Indias y la Casa de Contratación.

- Libro II: sobre el gobierno eclesiástico y la propagación de la fe.

- Libro III: sobre el gobierno secular y las atribuciones de virreyes, presidentes y gobernadores.

- Libro IV: sobre la administración de justicia y las audiencias.

- Libro V: sobre la Hacienda Real.

- Libro VI: sobre la guerra y defensa de los territorios.

- Libro VII: sobre el régimen de los pueblos y los indios.

- Libro VIII: sobre el comercio y la navegación.

- Libro IX: sobre las tierras, minas y obras públicas.

La Recopilación de Indias no fue un código imperialista, sino una carta de civilización cristiana. Su finalidad era garantizar la armonía entre la autoridad de los gobernantes, los derechos de los súbditos y las obligaciones morales de la Corona. En palabras de los juristas de la época, debía servir para “que en las Indias reinen la paz, la justicia y el buen gobierno de los naturales y españoles”.

En ella se establecían principios inéditos en la historia del derecho colonial:

- Que los indígenas eran libres y vasallos del Rey, no esclavos.

- Que la encomienda debía tener carácter temporal y protector, nunca perpetuo ni abusivo.

- Que ningún funcionario podía poseer indios ni tierras en su jurisdicción.

- Que los indios podían apelar directamente al monarca en defensa de sus derechos.

Cada ley llevaba implícita una idea central: el poder solo es legítimo si se ejerce con justicia. Por eso, la Recopilación de 1680 fue mucho más que un código: fue la traducción legal del alma moral del Imperio español. En ella convivían la teología de Francisco de Vitoria, la prudencia de Melchor Cano, la economía moral de Domingo de Soto y la conciencia profética de fray Bartolomé de las Casas.

Lejos de ser un anacronismo, este cuerpo normativo anticipó los principios del constitucionalismo moderno: separación de poderes, protección del débil, fiscalización del gobierno y límites a la autoridad. En un mundo donde los demás imperios apenas reconocían derechos a los pueblos conquistados, la Monarquía Hispánica sometía su poder al juicio de la ley.

Fundamentos humanistas y cristianos de las Leyes de Indias

Detrás de la vasta maquinaria legislativa del Imperio español no había un impulso meramente administrativo, sino una visión del mundo profundamente cristiana. Las Leyes de Indias fueron el reflejo jurídico de un ideal humanista que veía en la expansión ultramarina no solo una empresa de dominio, sino una misión civilizadora y evangelizadora, guiada por la idea de que todos los hombres —indígenas, mestizos o españoles— comparten una misma dignidad como criaturas de Dios.

Esa raíz moral tiene su origen en la Escuela de Salamanca, cuyos pensadores —Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, Melchor Cano o Bartolomé de Medina— dotaron al derecho hispánico de una base teológica sin precedentes. Desde sus cátedras defendieron principios que, más tarde, impregnarían la legislación indiana: la libertad natural del hombre, la igualdad jurídica de todos los pueblos y la subordinación del poder político al bien común. En el corazón de aquellas leyes latía una convicción: no hay justicia sin conciencia, ni imperio legítimo sin moral.

La Monarquía Católica se concebía a sí misma como una comunidad universal de reinos, no como un poder depredador. El rey no era propietario de los territorios de Indias, sino su guardián y pastor; su autoridad derivaba del deber de proteger a todos sus súbditos, incluidos los más débiles. Por eso, las leyes insistían en la prohibición de la esclavitud, en la obligación de pagar salario justo y en la defensa de las tierras comunales de los pueblos indianos.

La influencia de la teología tomista era evidente. Las leyes no se dictaban para favorecer la fuerza, sino para ordenarla según la razón y la fe. La justicia se entendía como el equilibrio entre el poder y la piedad, y el gobierno como un servicio antes que un privilegio. Así lo expresaba la Recopilación: “Nuestro principal intento ha sido siempre que las Indias sean gobernadas con justicia, y que los indios sean tratados como libres vasallos de la Corona de Castilla.”

Este ideal moral no era una abstracción. Se tradujo en instituciones concretas: Protectorías de Indios, Juicios de Residencia, Visitas Reales, Cabildos de naturales. Cada una era una herramienta para asegurar que la ley se cumpliera en beneficio del débil y no del fuerte. Ningún otro imperio del mundo —ni en la época moderna ni en la posterior— erigió un aparato jurídico de tal magnitud con el propósito explícito de limitar sus propios abusos.

Las Leyes de Indias fueron, en definitiva, el testamento espiritual de la Hispanidad cristiana. En ellas se fundieron el genio jurídico romano, la ética cristiana y el sentido castellano de la justicia. Si el derecho romano enseñó a organizar, la teología de Salamanca enseñó a humanizar. De esa síntesis nació una legislación que, más que un código colonial, fue un espejo moral: el intento de un imperio por reconciliar el poder con la virtud.

El impacto y la aplicación práctica de las Leyes de Indias en América

Las Leyes de Indias no fueron un monumento muerto del derecho, sino una realidad viva que transformó la organización política y social del Nuevo Mundo. Su influencia se extendió desde los grandes virreinatos hasta las más pequeñas reducciones indígenas, y durante más de tres siglos moldeó la vida cotidiana, la justicia y la convivencia en los territorios hispánicos de América.

Aunque su cumplimiento no siempre fue perfecto —como en toda obra humana—, la sola existencia de este cuerpo legal demuestra una voluntad política inédita: la de someter la acción imperial a la norma moral. Ningún otro poder colonial en la historia estableció semejante sistema de autolimitación jurídica, donde la ley servía para proteger al conquistado frente al conquistador.

Los virreyes, audiencias y cabildos se convirtieron en ejecutores de esa legalidad. En los juicios de residencia, por ejemplo, se revisaban las actuaciones de los funcionarios al término de su mandato; las visitas reales permitían investigar abusos sobre el terreno; y las Protectorías de Indios actuaban como defensorías de los pueblos frente a encomenderos o corregidores. Todo ello formaba parte de un entramado institucional orientado a que la justicia no fuera un privilegio, sino un derecho.

En las comunidades indígenas, las leyes impulsaron una convivencia más ordenada y menos violenta que en los modelos coloniales de otras potencias. Se respetaron cacicazgos locales, se reconocieron tierras comunales, se promovieron escuelas y hospitales. Los pueblos indígenas participaron de la vida municipal a través de sus cabildos propios, donde elegían a sus representantes y gestionaban asuntos locales bajo el amparo de la ley castellana.

El sistema jurídico indiano logró además una cohesión social y cultural sin precedentes. Los criollos, mestizos, indígenas y españoles compartían un marco común de referencia: el derecho de la Monarquía Católica. Este tejido legal, unido al idioma y la fe, fue el cemento invisible que sostuvo la unidad de la América hispánica durante siglos.

Incluso cuando surgían conflictos —entre encomenderos y comunidades, entre virreyes y cabildos—, el instrumento para resolverlos era el expediente y no la espada. La cultura del papel, de la apelación, del alegato jurídico, reemplazó en buena medida a la violencia. En los archivos coloniales, aún hoy, sobreviven millones de documentos que dan testimonio de un imperio gobernado por la pluma antes que por el látigo.

Así, las Leyes de Indias fueron algo más que una legislación: fueron la expresión institucional de una conciencia moral colectiva, nacida del cristianismo y del humanismo español. En ellas, la justicia se hizo carne en la administración, y la fe se tradujo en norma. En pleno siglo XVI, mientras otras potencias soñaban con imperios de saqueo, España aspiró a construir un imperio de justicia.

Legado y vigencia: la huella moral de las Leyes de Indias

El paso del tiempo no ha borrado la grandeza moral y jurídica de las Leyes de Indias. Su huella se extiende mucho más allá de los archivos coloniales: pervive en la cultura jurídica, en la sensibilidad social y en la identidad moral de Hispanoamérica. Fue el intento más ambicioso de la historia por armonizar el poder con la conciencia, el dominio con la justicia.

A diferencia de los sistemas coloniales posteriores —británico, francés u holandés—, el modelo hispánico no se basó en la segregación o la explotación sistemática, sino en la integración jurídica de los pueblos bajo una misma Corona y una misma ley. Esa voluntad de universalidad —reflejo del cristianismo que animaba al imperio— dio forma a una civilización mestiza, mestiza en la sangre pero también en el derecho.

Las universidades virreinales, los tribunales de apelación, las audiencias y los cabildos heredaron la lógica de las Leyes de Indias: el gobierno debía ser servicio, y el súbdito, sujeto de derechos. Su espíritu impregnó las reformas borbónicas, los códigos republicanos y hasta las constituciones del siglo XIX, donde aún resuenan ecos de aquella idea originaria: que el derecho debe proteger al débil frente al poderoso.

Pero quizá su legado más profundo sea moral. Las Leyes de Indias simbolizan la aspiración de un imperio que quiso ser justo, que detuvo conquistas en nombre de la conciencia y que debatió, desde el púlpito y la cátedra, los límites éticos de su misión. Ninguna otra potencia imperial tuvo el coraje de someterse al juicio de su propia fe.

Hoy, cuando se intenta revisar la historia con ojos simplistas o ideológicos, conviene recordar que esas leyes —imperfectas, sí, pero únicas— fueron la primera codificación humanitaria universal. En ellas se gestó la noción moderna de derechos humanos, no en el siglo XVIII ni en la Ilustración, sino en la España del Siglo de Oro, bajo el amparo de teólogos y juristas que creían que la justicia es una forma de caridad.

Las Leyes de Indias no fueron solo normas; fueron una declaración de principios de la Hispanidad. En ellas, la civilización hispánica proclamó que el poder debía tener alma, y que la ley debía servir al hombre, no al revés. Ese mensaje —que un imperio sin justicia no es grande, sino efímero— sigue siendo, cinco siglos después, una lección para el mundo.