- Orígenes de un vínculo hispano-guineano (siglos XV-XVIII)

- La lenta colonización y la misión civilizadora (siglo XIX)

- Progreso colonial, hispanización y el camino a la independencia (1900-1968)

- Tragedia y reencuentro: de la independencia al presente

- Conclusión: Un puente vivo entre el corazón de África y el mundo hispánico

Orígenes de un vínculo hispano-guineano (siglos XV-XVIII)

La relación entre Guinea Ecuatorial y la Hispanidad se remonta a la era de los Descubrimientos. A fines del siglo XV, exploradores portugueses avistaron las islas del Golfo de Guinea –Bioko (entonces Fernando Poo) y Annobón– aunque su presencia fue inicialmente tenue. Con el paso de los siglos, el interés de España por estas tierras africanas se cristalizó en el Tratado de San Ildefonso (1777), seguido por el Tratado de El Pardo (1778), acuerdos diplomáticos mediante los cuales Portugal cedió a España la isla de Fernando Poo, Annobón y derechos sobre la región continental de Río Muni. Estos tratados –rubricados bajo el reinado de Carlos III– sellaron el título jurídico de la presencia española en el Golfo de Guinea e inauguraron la “aventura africana” de España.

Sin embargo, el primer intento real de ocupación española fue problemático. En 1778, la expedición del brigadier Conde de Argelejo para tomar posesión efectiva de Fernando Poo y Annobón fracasó estrepitosamente. Las difíciles condiciones tropicales y enfermedades diezmaban a los enviados, posponiendo durante décadas la colonización efectiva. España, inmersa a comienzos del siglo XIX en sus propias convulsiones (Guerras Napoleónicas y pérdida de sus colonias americanas), dejó en segundo plano aquellas remotas posesiones africanas. Pese a ello, las bases del vínculo estaban sentadas: Guinea Ecuatorial sería, al menos sobre el papel, parte del imperio hispánico, bajo la misma Corona y Leyes de Indias que regían en América. Esta temprana intención de aplicar en África el marco legal indiano denota ya un propósito integrador acorde al ideal hispánico de la época, donde la evangelización y la asimilación cultural se veían como pilares de la labor civilizadora española.

La lenta colonización y la misión civilizadora (siglo XIX)

Tras años de olvido relativo, España comenzó a materializar su presencia en Guinea a mediados del siglo XIX. En ese ínterin, Gran Bretaña había aprovechado la dejadez española para establecerse temporalmente en Fernando Poo: en 1827 fundaron la base de Port Clarence (actual Malabo) con el fin de frenar la trata de esclavos, incluso reubicando esclavos liberados en la isla. Los británicos llegaron a ofrecer la compra de Fernando Poo (Lord Palmerston en 1839), pero España –celosa de su soberanía– rechazó la oferta rotundamente por medio del regente Baldomero Espartero. Este episodio espoleó el orgullo patrio: si otros imperios codiciaban aquel enclave, España debía reafirmar su derecho histórico.

Así, en 1843 (tras una primera misión en 1842) arribó el capitán de fragata Juan José de Lerena y Barry, encabezando una nueva expedición que marcó el inicio de la colonización efectiva. Con espíritu patriótico, Lerena organizó administrativamente Fernando Poo, combatió activamente el tráfico esclavista y, en un gesto sin precedentes en otras colonizaciones, otorgó la nacionalidad española a todos los nativos mediante acuerdos con los líderes locales (como el rey Benga Bonkoro I). Este acto –conceder la ciudadanía española a los habitantes autóctonos– refleja el ideal integrador de la empresa hispánica: lejos de concebirse como súbditos ajenos, los guineanos pasaban a ser, al menos legalmente, españoles.

La isla capital fue rebautizada: Port Clarence recuperó su nombre hispano de Santa Isabel (1846), en honor a la reina Isabel II, consolidando la impronta española. Mientras, la Iglesia Católica desempeñó un papel crucial como brazo cultural de la colonización. Misioneros claretianos y de otras órdenes, apoyados financieramente por el gobierno, se desplegaron por Fernando Poo y el continente con el doble propósito de evangelizar y escolarizar a la población local. En los primeros momentos, estos misioneros usaron las lenguas autóctonas para ganarse la confianza de los guineanos, pero con la clara intención de introducir progresivamente el castellano como lengua común. La Corona veía en la fe católica y el idioma español herramientas de unión entre metrópoli y colonia –un binomio religión y lengua que, según historiadores, España esgrimió como vínculo sólido con sus pueblos de Ultramar. En palabras del africanista Joaquín Costa, España «colonizaba con misioneros» creyendo en un “colonialismo humanista”. Aunque la realidad en África sería más compleja, este ideal diferenciaba a la colonización española de la meramente explotadora de otras potencias.

A finales del siglo XIX, la presencia española aún era limitada pero firme. Bioko (Fernando Poo) y algunos enclaves costeros en el continente servían de base para el comercio (madera, cacao) y el proselitismo cultural. La Conferencia de Berlín (1884-85) reconoció oficialmente las pretensiones de España sobre estos territorios, asignándole un lugar en el “reparto de África” junto a las grandes potencias europeas. Sin embargo, faltaba delimitar la extensión en el continente: tras negociaciones con Francia, el Tratado de París de 1900 fijó los límites del Guinea Española continental (Río Muni) definitivamente. Nacía así la colonia de Guinea Española, conformada por Fernando Poo, Annobón, Corisco, Elobey y la región continental, bajo bandera española.

Progreso colonial, hispanización y el camino a la independencia (1900-1968)

Con el nuevo siglo XX, España intensificó el desarrollo de Guinea Ecuatorial. Se crearon estructuras administrativas estables, se fomentó la agricultura de exportación (grandes plantaciones de cacao y café que atrajeron a colonos peninsulares) y se levantaron hospitales, escuelas y vías de comunicación básicas. Aunque pequeña en tamaño, la colonia comenzó a destacar en el contexto regional por sus indicadores sociales. A mediados de siglo, Guinea Española exhibía una tasa de alfabetización, ingresos per cápita y cobertura sanitaria muy superiores a las de otras regiones de África. De hecho, cuando alcanzó la independencia en 1968, tenía uno de los niveles de vida y educación más altos del continente africano. Este logro se sustentaba en décadas de inversión en enseñanza en español, capacitación de élites locales y una relativa prosperidad económica gracias al cacao (conocido entonces como “el oro negro” de Fernando Poo).

Vestigios de la época hispánica: La catedral de Santa Isabel de Malabo (inaugurada en 1916), escuelas construidas por misioneros, hospitales y plazas coloniales evocan la estética española de mediados del siglo XX. Estas construcciones son símbolo del legado material que pervive en Guinea Ecuatorial.

Sin embargo, este progreso vino acompañado de las sombras típicas del colonialismo de la época. Las autoridades coloniales españolas implementaron políticas paternalistas: el Patronato de Indígenas (1904-1959), por ejemplo, tutelaba a los nativos considerándolos jurídicamente menores de edad, aunque con la intención declarada de “protegerlos” y promover su bienestar. En la práctica existía segregación social (europeos por un lado, africanos por otro) y episodios de explotación laboral en las plantaciones, lo que empañaba el ideal humanista inicial. Pese a ello, la colonia nunca conoció un sistema de apartheid legal como el de otras potencias: incluso una minoría de guineanos pudo acceder al estatus de ciudadanos españoles emancipados, con derechos equiparables a los peninsulares.

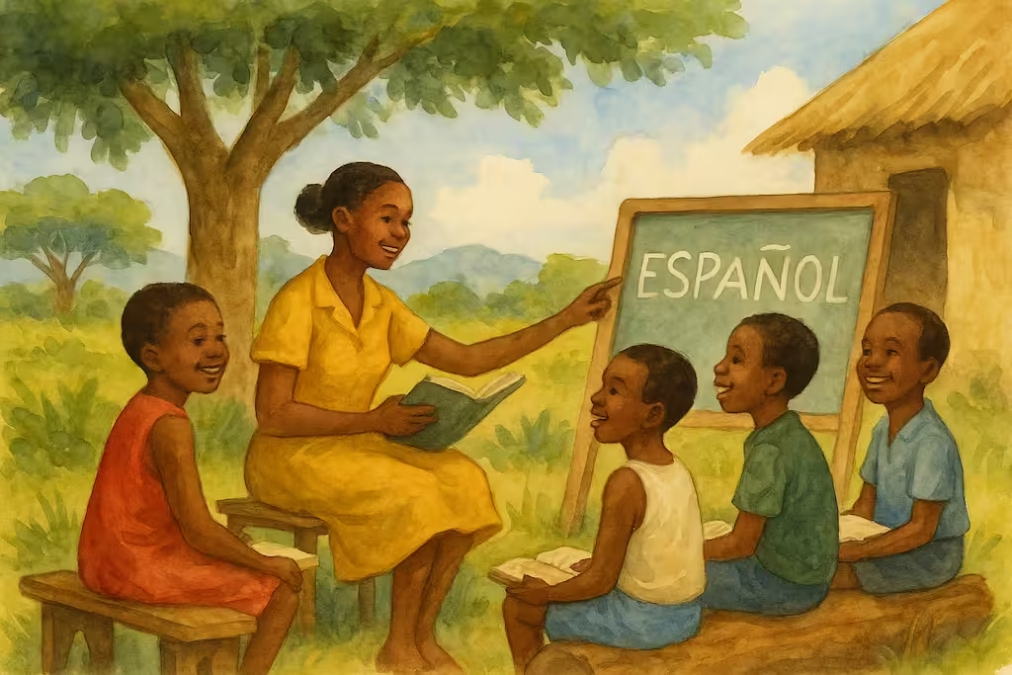

Uno de los aspectos donde la administración española fue más eficaz –y que resultaría crucial para el futuro– fue la escolarización masiva en idioma español. Desde los años 1920, se estableció que el castellano debía ser la lengua vehicular en la educación y la administración. En 1926, el gobernador Ángel Núñez de Prado logró en solo seis meses que todos los empleados indígenas del Estado dominasen el castellano, llegando incluso a imponer que cualquier residente que no supiera español pagase un intérprete. La enseñanza de la religión católica era obligatoria en las escuelas oficiales, y un crucifijo presidía cada aula, reflejando el programa de “españolización” integral que se llevaba a cabo. Esta hispanización lingüística y cultural, aunque coercitiva por momentos, logró forjar una identidad hispano-guineana que perdura hasta hoy: multitud de guineanos adoptaron nombres y apellidos en español, la fe católica se arraigó profundamente y el castellano se convirtió en lengua franca entre las diversas etnias del país.

La época de la II República en España (1931-1936) tuvo escaso tiempo para alterar la situación en Guinea, pero tras la Guerra Civil española, con la llegada del franquismo, la ideología de la Hispanidad cobró plena fuerza en la colonia. El régimen de Francisco Franco veía Guinea Ecuatorial como un “epígono del viejo y glorioso imperio español”, el último vestigio de aquel imperio que había difundido el espíritu hispánico a veinte naciones de ultramar. Así, el franquismo redobló la apuesta por la nacionalcatolicismo en África: reforzó la labor cristianizadora de los misioneros y llenó la vida pública colonial de símbolos del Movimiento Nacional y de referencias constantes a la hermandad con la “madre patria”. Cada 12 de octubre se celebraba con pompa el Día de la Hispanidad, exaltando la unión espiritual entre España y sus pueblos hermanos de América… y también de Guinea. Esta política de exaltación hispánica convivía, contradictoriamente, con ciertas prácticas de discriminación racial –hubo clubes solo para blancos, por ejemplo–, pero la retórica oficial negaba cualquier intención racista y proclamaba a los guineanos como “españoles de color” integrados en una gran familia hispana.

Un paso decisivo hacia la igualdad legal ocurrió en 1959, cuando España dejó de considerar a Guinea un territorio colonial y la integró plenamente como provincia española. En virtud de la Ley de 30 de julio de 1959, el territorio se dividió en dos provincias: Fernando Poo (capital Santa Isabel) y Río Muni (capital Bata). Guinea Ecuatorial (ya con este nombre desde 1963) tenía así el mismo estatus administrativo que cualquier provincia peninsular, con representación en las Cortes españolas –de hecho, en 1960 fueron elegidos los primeros procuradores guineanos para las Cortes franquistas– y con los mismos derechos y deberes para sus ciudadanos. Esta singularidad (Guinea no era “colonia” sino parte integral de España) explica que hasta 100.000 guineanos terminaran viviendo en la metrópoli tras la independencia, muchos con nacionalidad española y destacando en diversas profesiones. Aquella generación había crecido cantando el himno español y considerando a España su nación, lo que da cuenta de la intensidad del lazo tejido.

No obstante, la realidad internacional de los años 60 impuso su curso: la ola descolonizadora en África, auspiciada por la ONU, presionó a España a conceder la independencia. A regañadientes, el gobierno de Franco inició un proceso escalonado: en 1963 otorgó a Guinea Ecuatorial una autonomía interna, con gobierno y parlamento propios presididos por líderes locales (Bonifacio Ondó Edú fue el primer Presidente del Gobierno autónomo). Finalmente, tras una Conferencia Constitucional y referéndum, se acordó la independencia total.

Significativamente –y simbólicamente– se fijó el 12 de octubre de 1968 como fecha de la proclamación de la República de Guinea Ecuatorial, coincidiendo con el Día de la Hispanidad. En una emotiva ceremonia en Santa Isabel, el ministro español Manuel Fraga Iribarne entregó los poderes al presidente electo Francisco Macías Nguema justamente al mediodía de esa jornada histórica. Tal elección no fue casual: se quería subrayar que la emancipación guineana no rompía los lazos con España, sino que se inscribía en la hermandad hispánica. Como recoge un testimonio de la época, “la declaración de independencia tuvo lugar el 12 de octubre de 1968, el día de la Hispanidad”, marcando el final formal de la presencia colonial española en el Golfo de Guinea.

Tragedia y reencuentro: de la independencia al presente

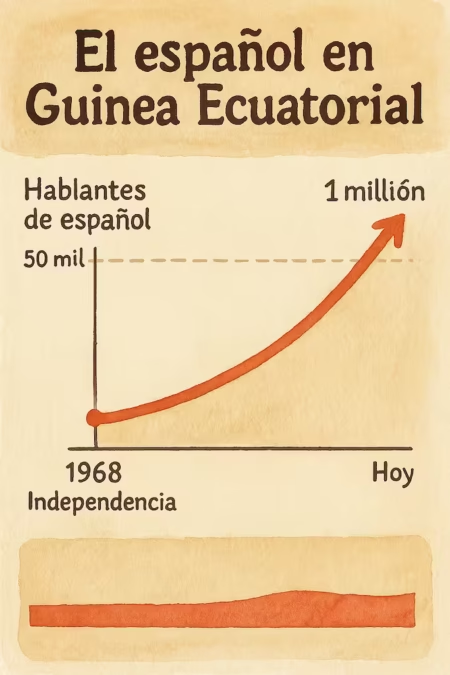

La luna de miel independentista duró poco. Apenas unos meses después de 1968, Guinea Ecuatorial se sumió en una grave crisis política. El nuevo presidente, Macias Nguema, derivó hacia un régimen autoritario paranoico, y pronto dirigió su frustración contra todo lo asociado a España. En marzo de 1969 acusó a España de complotar un golpe de Estado y desató una campaña de hostigamiento sin precedentes: se expulsó a la gran mayoría de los españoles residentes (que huyeron precipitadamente), se encarceló o eliminó a figuras guineanas pro-hispanas, y se estableció un clima de terror. Macías fomentó un nacionalismo xenófobo; llegó al extremo de prohibir el español en documentos oficiales y promover lenguas tribales como el fang, en un intento de borrar la influencia hispánica. Iba a contracorriente de la realidad: el español era la única lengua escrita y común que tenía el país, dado que las nativas carecían de tradición escrita y de difusión interétnica. Aun así, durante los años oscuros de su dictadura (1968-1979), la Hispanidad en Guinea sufrió un duro embate. Se la perseguía oficialmente, pero no lograron extinguirla del corazón del pueblo: en la intimidad y en la necesidad cotidiana, el idioma español siguió usándose –era imprescindible para administrar justicia, educar y hasta para la diplomacia, pues Guinea Ecuatorial debía comunicarse en español con el exterior aunque fuera para denostar a Madrid–. Muchos guineanos conservaron también su fe católica frente a un régimen que desconfiaba de la Iglesia. La represión de Macías dejó decenas de miles de exiliados (en su mayoría hacia España) y sumió al país en el aislamiento internacional y la ruina económica. Irónicamente, uno de los pocos soportes que mantuvieron la unidad nacional durante esa crisis fue precisamente el legado colonial: el idioma español se mantuvo como vehículo de entendimiento entre las diversas etnias cuando otras estructuras colapsaban.

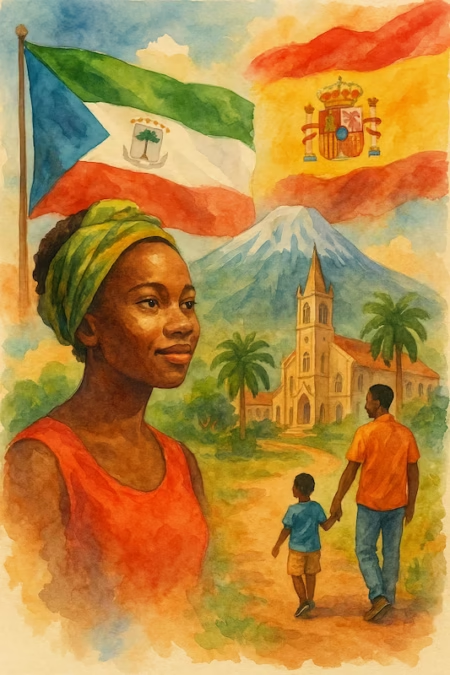

En 1979, un golpe de Estado derrocó a Macías. Ascendió al poder su sobrino, el entonces joven Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, quien de inmediato viró el timón político para reconciliar al país con su pasado hispano. Obiang restauró las relaciones con España, invitó a profesionales españoles a regresar (especialmente maestros y médicos) y declaró el español nuevamente como lengua oficial plena, reconociendo su valor como patrimonio nacional. Desde 1982 la cooperación española ayudó a reabrir escuelas, fundar centros culturales y reconstruir templos. Aunque en 1984 Guinea Ecuatorial adoptó el francés como cooficial (buscando acercarse también al entorno africano francófono), el español siguió y sigue siendo la lengua mayoritaria y de cohesión nacional. Las décadas siguientes vieron al país incorporarse activamente a la comunidad internacional hispanohablante: ingresó en la Conferencia Iberoamericana de Naciones, participa en los Congresos de la Lengua Española, y en 2013 creó su propia Academia Ecuatoguineana de la Lengua Española para velar por el buen uso del idioma de Cervantes. Dicha Academia forma parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española, situando a Guinea Ecuatorial al lado de países de América y Europa en la custodia del idioma común.

Hoy, más de 87% de los ecuatoguineanos pueden hablar español, y para una parte importante es lengua materna. En las ciudades y zonas costeras, hasta un 90% de la población usa habitualmente el castellano, mientras que en las zonas rurales del interior su penetración ronda el 60-70%. El español es el idioma de la educación (desde la primaria hasta la universidad), de la administración pública, de los medios de comunicación nacionales y, en general, el lenguaje de unidad nacional en un país con más de una decena de lenguas étnicas. Convive, eso sí, con el fang, el bubi u otras lenguas locales (incluso un criollo portugués en Annobón), pero sigue siendo el vínculo común excepcional en África: Guinea Ecuatorial es el único país del continente que tiene al español como idioma oficial y mayoritario.

Culturalmente, el legado hispánico late con fuerza. La música guineana incorpora guitarras y boleros hispanos fusionados con ritmos africanos tradicionales. Las fiestas populares mezclan danzas tribales con procesiones y rituales católicos heredados de la colonia. En la gastronomía, platos locales con tubérculos, pescados y frutos tropicales se sazonan con técnicas culinarias que recuerdan la cocina española (guisos, sofritos) e incluso hay recetas de influencia andaluza o extremeña adaptadas con ingredientes africanos. El español de Guinea Ecuatorial, por su parte, ha desarrollado giros propios –los llamados guineanismos– y un acento particular, enriqueciendo la diversidad del idioma sin perder la esencia que permite la mutua comprensión con cualquier hablante de otros países hispanos.

Arquitectónicamente, las ciudades lucen aún emblemas de la presencia española. En Malabo, la silueta neogótica de la Catedral de Santa Isabel (recién restaurada tras un incendio en 2020) se erige en la plaza de la Independencia como joya de la arquitectura colonial española. Junto a ella, casonas con balcones de hierro forjado, edificios administrativos de estilo hispano-mudéjar de los años 40, escuelas y hospitales fundados por misioneros, e iglesias parroquiales salpican el paisaje urbano evocando ciudades españolas de ultramar. En Bata y otros núcleos del continente ocurre algo similar: aún sobreviven viejas factorías cacaoteras, clubes sociales con nombres castellanos y la estructura de algunos barrios trazados según modelos urbanísticos hispanos. Son vestigios vivos de una época que marcó el desarrollo del país y que hoy son parte indisoluble de su identidad.

Pero más allá de las huellas tangibles, lo más valioso es el sentimiento. Muchos ecuatoguineanos de hoy expresan abiertamente el orgullo por su hispanidad. No la ven en contradicción con su africanidad, sino como un componente enriquecedor. “Guinea Ecuatorial mantiene vivo el legado hispano en pleno corazón africano” –escribía un periodista viajero recientemente– “entre selvas exuberantes, lenguas ancestrales y arena volcánica”. Esa mezcla única hace del país un caso especial en el mundo. Cuando en el resto de África la influencia colonial europea (francesa, británica, etc.) suele presentarse como algo externo, en Guinea Ecuatorial la herencia española se siente propia y se reivindica como parte de la personalidad nacional. No en vano, el país celebra su independencia el mismo día que España celebra el Encuentro de Dos Mundos (12 de Octubre); no en vano su literatura, su arte y sus valores están bañados por siglos de intercambio con la cultura hispana.

Conclusión: Un puente vivo entre el corazón de África y el mundo hispánico

La historia conjunta de Guinea Ecuatorial y España, desde las carabelas del siglo XV hasta la globalización del siglo XXI, es un relato profundo y emotivo de encuentro entre pueblos. En línea con el enfoque de autores como Marcelo Gullo o Elvira Roca Barea, al examinar este vínculo se descubre una verdad ignorada por las simplificaciones de la leyenda negra: la colonización española, con sus luces y sombras, dejó en Guinea Ecuatorial una semilla de hermandad cultural que ha florecido contra viento y marea. Hispanidad no es aquí un concepto vacío ni un recuerdo impuesto, sino una realidad cotidiana: está en la risa de los niños que recitan versos de Rubén Darío en sus aulas, en la devoción de las misas cantadas en español cada domingo, en el nombre de las calles (Avenida de la Independencia, pero también Avenida de EspaÑA), en el idioma con que se sueña y se ama en Malabo o Bata.

Guinea Ecuatorial es hoy un puente vivo entre la lengua española y el corazón de África, un pequeño gran país cuya singular conexión cultural merece ser conocida y reconocida. Pese a la distancia geográfica, la comunidad histórica forjada supera océanos: las relaciones actuales entre Malabo y Madrid son estrechas, con cooperación educativa, intercambios artísticos y un flujo constante de ideas. Cada año, el 12 de Octubre, las banderas ondean tanto en la Plaza de España de Malabo como en la Plaza de Colón de Madrid, recordándonos que compartimos algo invaluable. Esa fecha ya no simboliza dominación, sino amistad y orgullo mutuo: el orgullo de hablar el mismo idioma y de compartir una visión del mundo enriquecida por ambas herencias.

En un mundo globalizado donde las identidades tienden a diluirse, el caso de Guinea Ecuatorial destaca por la fuerza de un legado compartido que ha sobrevivido a la historia convulsa. España y Guinea Ecuatorial caminan unidas por lazos familiares –literalmente, en muchos casos de migración y mezcla– y por un respeto renovado. Aquella “última frontera” del imperio español en África resultó no ser el final, sino el comienzo de una nueva etapa de la Hispanidad, más amplia y diversa. Como bien señala un estudio reciente, raras veces se menciona a este pequeño país cuando se habla de la expansión del español, “y quizás ha llegado el momento de mirar más al sur y reconocer que, a miles de kilómetros, también se habla de nosotros”.

Guinea Ecuatorial y la Hispanidad están ligadas por sangre, lengua, fe y historia. Hoy los ecuatoguineanos, sin renunciar a su esencia africana, reivindican con emoción ser parte de la gran familia hispana. Y los españoles, al descubrir esta hermana africana hasta hace poco olvidada, encuentran motivos para el orgullo y la esperanza en un legado que trasciende continentes. Porque la Hispanidad, entendida en su mejor sentido, es eso: una comunidad de pueblos diversos unidos por un abrazo cultural que vence al tiempo. Guinea Ecuatorial, corazón hispano en África, es prueba viviente de ello, y su historia compartida con España merece ocupar un lugar luminoso en la memoria de ambos lados. Juntos han escrito un capítulo único de la historia universal, y siguen escribiéndolo día a día, con cada palabra en castellano que resuena bajo las palmeras ecuatoriales y con cada gesto de hermandad que cruza el Atlántico.

Referencias (selección):

- Deutsch, C. (2018). Independencia y descolonización de Guinea Ecuatorial. Univ. de Valencia.

- Tur, F. (2018). “España en Guinea Ecuatorial: ¿Una colonización ‘light’?” en Ser Histórico.

- Álvarez Chillida, G. (2018). “La españolización de la colonia de Guinea durante el primer franquismo”, en Imaginarios del franquismo.

- Natál, F. (2025). “La historia olvidada de la colonización española en Guinea”, en Historia National Geographic.

- Roque, A. (2025). “El único país de África donde todavía se habla español”, en eldiario.es.

- Trías Sagnier, J. (2008). “La hispanidad en el centro de África”, en Nueva Revista.

- Wikipedia: “Español ecuatoguineano”, “Independencia de Guinea Ecuatorial”, “Catedral de Santa Isabel de Malabo”, etc. (datos históricos y lingüísticos).

- Nistal Rosique, G. (2006). “El caso del español en Guinea Ecuatorial”, en Anuario del Instituto Cervantes 2006–2007.

- Schlumpf, S. (2019). “Language Vitality of Spanish in Equatorial Guinea”, en Humanities (MDPI), vol. 8(1), art. 33.