- Origen y territorio del pueblo Yámana

- Cultura y modo de vida: cazadores, recolectores y navegantes del fin del mundo

- Lengua, cosmovisión y espiritualidad: el alma del mar y del viento

- Arte, cuerpo y simbolismo: la estética del equilibrio

- Encuentro y desarraigo: los Yámanas ante el mundo europeo

- Legado y memoria: el eco del fuego en el fin del mundo

Origen y territorio del pueblo Yámana

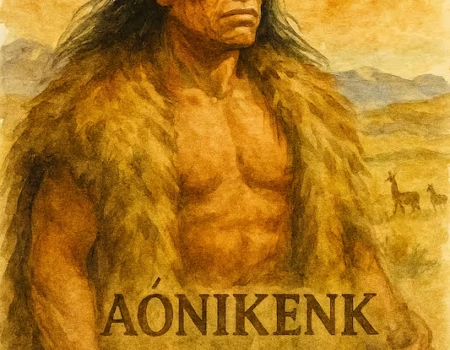

En los confines del mundo habitable, donde la tierra se disuelve en canales, montañas y hielo, floreció uno de los pueblos más extraordinarios de América: los Yámanas o Yaghan, habitantes del Cabo de Hornos y las islas que rodean el Canal Beagle. Su territorio, recortado por fiordos y glaciares, era un mosaico de agua y viento, donde el mar era el camino, la despensa y el hogar.

Mientras los Selk’nam recorrían las estepas de Tierra del Fuego, los Yámanas vivían casi por completo sobre el agua. Su universo era anfibio: navegaban en canoas de corteza de lenga o de cuero de foca, guiados por las corrientes, cazando lobos marinos y recolectando moluscos. En cada ensenada construían chozas semicirculares con ramas cubiertas de pieles, que abandonaban cuando el alimento escaseaba, dejando atrás solo el rastro del fuego y las conchas dispersas en la arena.

La naturaleza extrema de su entorno moldeó su cultura. En un clima donde el frío podía matar en horas, desarrollaron una asombrosa resistencia fisiológica: se cubrían con grasa animal, mantenían encendidos los fuegos incluso dentro de las embarcaciones y aprendieron a convivir con la humedad perpetua. Los cronistas europeos, al verlos casi desnudos en medio de la ventisca, creyeron presenciar una paradoja; en realidad, observaban una forma de adaptación tan eficaz como ancestral.

Su territorio no tenía fronteras trazadas, sino rutas marítimas de clan a clan, delimitadas por la tradición y la memoria. Cada familia sabía a qué ensenadas acudir según la estación, qué bahías ofrecían mariscos en marea baja o dónde anidaban los cormoranes. Este conocimiento acumulado durante siglos convirtió al pueblo Yámana en maestros del mar austral, guardianes de una geografía que pocos humanos lograron habitar sin destruirla.

Para ellos, el paisaje no era un obstáculo, sino un vínculo espiritual. Cada montaña, cada ola, cada animal tenía un espíritu. En esa red invisible de presencias se tejía su relación con el mundo: el hombre no dominaba la naturaleza; la servía, la escuchaba y la continuaba. En los confines del planeta, donde la tierra y el cielo se confunden, los Yámanas construyeron una civilización del agua, silenciosa y sabia, que hoy resuena como una lección de equilibrio en tiempos de exceso.

Cultura y modo de vida: cazadores, recolectores y navegantes del fin del mundo

El pueblo Yámana no edificó templos ni ciudades, pero su forma de vida fue una de las más sofisticadas expresiones de adaptación humana. En el límite austral del continente, donde los glaciares se funden con el mar, los Yámanas transformaron la supervivencia en un arte. Su cultura no se medía por la acumulación de bienes, sino por la capacidad de mantener la armonía entre el hombre, el agua y el fuego.

Su economía era la de un pueblo recolector y cazador marítimo. Las mujeres, hábiles nadadoras, recolectaban mariscos y erizos incluso en aguas heladas; los hombres, con arpones de hueso y madera, cazaban lobos marinos y pescaban desde sus canoas. La cooperación era absoluta: mientras uno cazaba, otro mantenía el fuego; mientras unos viajaban, otros aseguraban el alimento y las pieles para los próximos desplazamientos. En una sociedad donde nada podía desperdiciarse, cada gesto tenía un propósito.

El fuego era el centro de su existencia y su símbolo más profundo. Los Yámanas llevaban siempre brasas encendidas en sus embarcaciones, protegidas del viento por piedras o conchas. Allí donde desembarcaban, encendían hogueras que servían de abrigo, de cocina y de seña visible en la distancia. Fue ese fuego, danzando entre la niebla y el mar, el que hizo que los navegantes europeos llamaran a la región Tierra del Fuego.

Las canoas yaganas, estrechas y ligeras, eran auténticas prolongaciones del cuerpo. En ellas viajaban familias enteras, con sus perros, utensilios y fuego. Fabricadas con corteza de haya o cuero de foca, se movían con una destreza que asombró a los cronistas españoles e ingleses. Cada niño Yámana aprendía desde pequeño a remar, a leer las corrientes y a orientarse por el viento y las estrellas.

El hogar era móvil y efímero. Construían chozas circulares con ramas de sauce o lenga, cubiertas con pieles o hierbas secas, que abandonaban cuando los recursos de la zona se agotaban. En su interior, la familia se reunía alrededor del fuego mientras afuera el viento del sur aullaba sin descanso. A diferencia de otras culturas agrícolas o guerreras, los Yámanas no aspiraban a conquistar ni a acumular: su riqueza era la libertad de moverse y el conocimiento de su entorno.

El orden social se basaba en la cooperación y el respeto. No existían jefes permanentes ni clases rígidas; las decisiones se tomaban en grupo, y la autoridad se ganaba por la experiencia o la sabiduría, no por la fuerza. El anciano consejero, el cazador experimentado o el chamán eran figuras respetadas, pero no absolutas. El equilibrio, más que el poder, era el principio que regía su mundo.

Así, en medio de un entorno que parecería hostil, los Yámanas desarrollaron una cultura de austeridad funcional, profunda espiritualidad y conocimiento ecológico, donde cada acto cotidiano —encender el fuego, remar, cazar o compartir— se integraba en una visión total de la vida. En el confín del mundo, estos navegantes demostraron que la civilización no siempre se mide por las piedras levantadas, sino por la sabiduría de no romper el equilibrio con la tierra que te sostiene.

Lengua, cosmovisión y espiritualidad: el alma del mar y del viento

Para los Yámanas, el mundo no estaba dividido entre lo visible y lo invisible: todo respiraba el mismo espíritu. Su universo era un tejido de presencias, donde los animales, las montañas y las corrientes tenían alma y palabra. Vivir, para ellos, significaba dialogar con la naturaleza.

La lengua yagán, hoy casi extinguida, era el reflejo de esa visión. Compleja y musical, contaba con cientos de palabras para describir los matices del agua, del viento o del movimiento de las olas. No existían términos para la propiedad absoluta ni para la acumulación, pero sí para el compartir, el acompañar y el respetar. Cada palabra era una forma de orientarse en un mundo en constante cambio.

Entre las expresiones más admiradas por los lingüistas modernos está mamihlapinatapai, considerada una de las palabras más intraducibles del mundo. Designa esa mirada entre dos personas que desean lo mismo pero esperan que el otro dé el primer paso. En su aparente sencillez encierra toda una filosofía de respeto y contención, tan característica de la cultura yagana.

Su cosmovisión partía del principio de la reciprocidad: el hombre debía tomar de la naturaleza solo lo necesario y agradecer siempre. El mar, el bosque y los animales no eran recursos, sino seres con los que se establecían lazos de equilibrio. Romper ese pacto traía desgracia. De ahí el profundo valor de los rituales de ofrenda antes de cazar o de emprender un viaje.

El chamán, o yékamush, era el mediador entre el mundo humano y el espiritual. A través del canto, del fuego y del trance, consultaba a los espíritus del viento o del mar para curar, guiar o proteger a su comunidad. Su poder no provenía de la fuerza, sino del conocimiento y de la pureza interior: debía dominar sus pasiones y mantenerse en armonía con los elementos.

Los Yámanas creían que, al morir, el alma emprendía un viaje hacia el oeste, siguiendo el sol que se oculta tras el mar. Allí se reencontraba con los antepasados y los animales tutelares, en una tierra sin frío ni hambre. Por eso, las despedidas no eran de desesperación, sino de tránsito: el fuego continuaba ardiendo en el campamento, como señal de que la vida seguía su curso en otro plano.

Su espiritualidad no necesitaba templos ni imágenes: el templo era el paisaje, y las imágenes eran los reflejos del agua. Cada amanecer y cada tormenta eran lecciones de humildad. El equilibrio entre la vida y la muerte, la necesidad y la gratitud, el silencio y la palabra, formaban el núcleo de una sabiduría que hoy se redescubre como una de las más puras expresiones del humanismo natural americano.

Arte, cuerpo y simbolismo: la estética del equilibrio

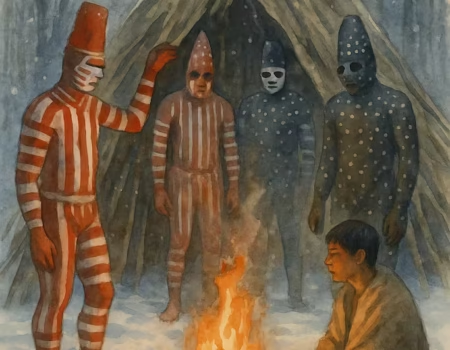

El arte Yámana no se plasmaba en piedra ni en monumentos, sino en el cuerpo, el sonido y el gesto. En un mundo sin ciudades ni templos, el ser humano era el lienzo y el mar su espejo. La belleza no se separaba de la función ni de lo sagrado: todo acto estético era, al mismo tiempo, una forma de comunicación con los espíritus.

Las pinturas corporales eran el principal medio artístico y ritual. Los Yámanas utilizaban pigmentos naturales —arcillas blancas, tierras rojizas, carbón y grasa animal— para cubrirse el cuerpo durante ceremonias, cacerías o cambios estacionales. Los trazos no eran decorativos: representaban vínculos espirituales, pertenencias familiares o estados del alma. El color rojo evocaba la vida y el fuego; el negro, el duelo o la transformación; el blanco, la pureza y el renacimiento.

El cuerpo pintado se convertía en símbolo de conexión con las fuerzas naturales. Antes de una travesía marítima o una gran cacería, los hombres y mujeres cubrían su piel con dibujos que evocaban a los animales tutelares: lobos marinos, aves, peces. No se trataba de imitar la naturaleza, sino de fundirse con ella, asumiendo momentáneamente sus atributos de fuerza, agilidad o resistencia.

El ornamento corporal acompañaba esta expresión simbólica. Collares de conchas, huesos y dientes de animales se entrelazaban con trenzas de cabello o fibras vegetales. Cada pieza era un recuerdo de una hazaña o un acto de gratitud hacia los espíritus del mar. No existía el lujo inútil: lo bello era también lo verdadero y lo útil.

La música y el canto tenían un papel sagrado. Las voces, moduladas por el viento, servían para marcar ritmos de rezo, de caza o de navegación. Sin instrumentos complejos, el canto imitaba los sonidos naturales: el rugido del mar, el silbido del aire o el graznido de las aves. Era una forma de armonizar al hombre con el entorno, una comunión sonora donde la frontera entre lo humano y lo natural se desdibujaba.

En los ritos de iniciación, la pintura y el canto se unían en una ceremonia de aprendizaje. Los jóvenes, tras días de aislamiento y pruebas de resistencia, eran instruidos en los secretos del mundo espiritual y en las leyes de convivencia. La estética del cuerpo —sus colores, posturas y danzas— no solo embellecía, sino que transmitía conocimiento y disciplina moral.

Este arte efímero, destinado a desaparecer con el viento o el agua, expresaba una concepción del mundo opuesta a la permanencia materialista: la belleza no debía durar, sino reaparecer cíclicamente como el fuego que se apaga y vuelve a encenderse. En esa caducidad residía la continuidad del espíritu.

Por eso, aunque el tiempo y la colonización borraron muchos rastros visibles de su cultura, el arte Yámana sigue vivo en su principio estético esencial: vivir en armonía con lo que pasa, sin pretender dominarlo. Un arte sin museo, pero con alma.

Encuentro y desarraigo: los Yámanas ante el mundo europeo

El destino de los Yámanas cambió para siempre en el siglo XVI, cuando los primeros navegantes europeos —españoles y luego ingleses— avistaron las costas fueguinas. Desde las cubiertas de sus navíos, observaron los fuegos que ardían en las playas y bautizaron aquel confín con el nombre que aún lleva: Tierra del Fuego. Sin saberlo, habían encontrado a uno de los pueblos más antiguos y adaptados del planeta, cuya vida se sostenía en una sabiduría ecológica imposible de comprender desde la lógica de la conquista.

Durante siglos, el contacto fue esporádico. Los Yámanas siguieron navegando entre los canales mientras las potencias europeas se disputaban el dominio del Atlántico Sur. Sin embargo, a fines del siglo XIX, la llegada sistemática de colonos, buscadores de oro y misioneros cambió el equilibrio. La Misión Anglicana de Ushuaia (1869), impulsada por Thomas Bridges, marcó el inicio de una nueva era: la de la asimilación forzada.

Los misioneros, movidos por un sincero afán de evangelización, intentaron “civilizar” a los Yámanas. Les enseñaron agricultura, vestimenta europea y las bases del cristianismo, pero a costa de desarraigarlos de su entorno natural. Los obligaron a fijar residencia, privándolos de su movilidad ancestral. En las misiones, el fuego fue reemplazado por estufas, las canoas por capillas, y el mar —su antiguo hogar— por huertos helados donde la libertad se apagaba lentamente.

A la evangelización se sumaron las epidemias. La viruela, el sarampión y la tuberculosis diezmaron a una población que nunca había estado expuesta a esos males. Los registros de la misión mencionan familias enteras desaparecidas en pocos inviernos. El clima, que durante milenios habían resistido desnudos y con fuego, no fue su enemigo final: lo fue la fragilidad biológica ante el mundo nuevo que les impusieron.

El siglo XX comenzó con apenas unas decenas de Yámanas supervivientes, la mayoría en los alrededores de Ushuaia y Puerto Williams. Entre ellos destacó Cristina Calderón, considerada la última hablante nativa de la lengua yagán, fallecida en 2022. Con ella se apagó una voz que había resonado desde antes de la historia escrita. Pero su memoria, conservada en grabaciones, cantos y relatos orales, permanece como testimonio de un mundo que no desapareció del todo.

La desaparición de los Yámanas no fue el resultado de una guerra, sino de una lenta erosión cultural. Su tragedia no está en el exterminio físico, sino en la pérdida del espacio espiritual que daba sentido a su existencia. Aun así, su legado perdura: la idea de que la vida no se mide por lo que se posee, sino por la armonía con lo que se respeta.

Hoy, en los canales del Beagle y en las frías islas del sur, algunos descendientes y comunidades locales intentan recuperar su lengua, sus cantos y su memoria. En sus ceremonias de fuego, ya no para sobrevivir, sino para recordar, arde todavía la llama de un pueblo que supo vivir en el fin del mundo sin perder su humanidad.

Legado y memoria: el eco del fuego en el fin del mundo

De todos los pueblos de la Tierra, pocos simbolizan con tanta fuerza la unión entre el hombre y la naturaleza como los Yámanas. Su existencia fue un acto de equilibrio extremo, una lección de humildad en un territorio donde solo los sabios podían sobrevivir. Allí donde el frío hacía temblar hasta la piedra, ellos encendieron fuego y crearon cultura.

Su legado no se mide en monumentos ni en conquistas, sino en la profundidad de su sabiduría ecológica. Comprendieron que la supervivencia no consiste en dominar el entorno, sino en escucharlo. Supieron leer el viento, los ciclos del mar, las rutas de las ballenas y el comportamiento de los lobos marinos. Cada decisión, desde el encendido de una hoguera hasta el trazado de una ruta, era una elección moral tanto como práctica.

Hoy, cuando el mundo busca respuestas a su desconexión con la naturaleza, la voz de los Yámanas resuena con una vigencia inesperada. Su modelo de vida —móvil, cooperativo, austero y profundamente espiritual— anticipa lo que la ecología moderna apenas redescubre: que no hay sostenibilidad sin respeto, ni progreso sin límites.

El fuego, su símbolo más conocido, encierra toda su filosofía. Era calor, luz, comunicación y alma colectiva. Cada familia mantenía su llama viva durante los viajes; cuando una moría, se encendía otra con la chispa de la anterior. Así, de generación en generación, el fuego pasaba como herencia sagrada. En ese gesto se resume su visión del mundo: la vida es un fuego prestado que hay que cuidar y devolver.

En el arte contemporáneo y la memoria colectiva del Cono Sur, los Yámanas representan la dignidad de lo pequeño, la pureza de quienes vivieron sin conquistar. Su presencia late en los nombres del paisaje —Ushuaia, Navarino, Beagle— y en las iniciativas actuales por revitalizar su lengua y sus valores. Cada vez que se enseña una palabra yagana, cada vez que un visitante observa el mar del sur en silencio, el pueblo Yámana revive.

La historia de los Yámanas no es solo la de una desaparición, sino la de una resistencia espiritual. Frente a los imperios y los olvidos, ellos nos recuerdan que la verdadera civilización no está en los muros ni en las máquinas, sino en la capacidad de convivir con la creación.

En el fin del mundo, donde el fuego y el hielo se encuentran, todavía se puede escuchar el eco de su sabiduría: una voz que no se apagó, sino que se convirtió en viento.