- El territorio Chon

- Los pueblos del tronco chonano: diversidad en el sur

- Vida nómada y equilibrio con la naturaleza

- Cosmovisión chonana: dioses del viento y del fuego

- El fin de la protección hispánica y la persecución tras las independencias

- Legado, memoria y la restauración de una herencia olvidada

El territorio Chon

La Patagonia, vasta y desolada, fue durante siglos un misterio que estremeció la imaginación de navegantes y exploradores. Tierra de vientos sin tregua, de horizontes que parecen no tener fin, de montañas que se funden con el mar y de cielos que nunca son los mismos dos días seguidos. Allí, en ese confín donde la tierra se quiebra en fiordos y estepas, vivieron los pueblos chon: hombres y mujeres que hicieron del límite su hogar y de la soledad una forma de sabiduría.

El territorio chonano se extendía desde las pampas australes hasta los canales fueguinos, abarcando un mosaico de paisajes tan duros como majestuosos. Al norte, las planicies interminables donde el viento domina todo; al sur, los bosques fríos y los mares interiores donde la niebla se mezcla con el canto de los lobos marinos. Allí, cada rincón tenía un nombre, un espíritu y una historia. Nada era vacío: todo estaba habitado por presencias que el ojo europeo nunca supo ver.

A diferencia de otras civilizaciones mesoamericanas o andinas, los chon no construyeron templos ni ciudades. Su arquitectura era el paisaje mismo. Sus templos eran los cielos despejados del verano o las auroras del invierno; sus altares, las fogatas que resistían el viento; su mapa, las sendas del guanaco y las rutas del mar. Su cultura no se medía por muros de piedra, sino por la capacidad de vivir en equilibrio con un mundo extremo, donde la abundancia y el hambre se alternaban como las estaciones.

Los cronistas españoles que llegaron al sur describieron un territorio de apariencia hostil, pero en realidad era un espacio profundamente ordenado por el conocimiento ancestral. Los chon sabían leer los signos del viento, seguir la migración de los animales, prever las mareas y orientar sus pasos en una geografía que para otros era caos. Su relación con el entorno no era de dominio, sino de alianza. En esa alianza se cifraba su libertad.

En el límite del mundo conocido, los pueblos chon dieron forma a una civilización del silencio, donde el hombre y la naturaleza no eran opuestos, sino reflejos mutuos. Vivir allí no era sobrevivir: era pertenecer.

Y esa pertenencia —hecha de frío, fuego y horizonte— sigue siendo una de las páginas más puras y sobrecogedoras de la historia humana.

Los pueblos del tronco chonano: diversidad en el sur

Bajo el nombre de Chon se agrupan varios pueblos que poblaron la Patagonia y Tierra del Fuego mucho antes de la llegada europea. Aunque compartían rasgos lingüísticos y culturales, cada grupo desarrolló un modo distinto de relacionarse con su entorno: algunos dominaron la estepa abierta, otros el bosque húmedo o los canales del extremo sur. En conjunto, formaron una constelación de culturas unidas por la caza, la libertad y el silencio.

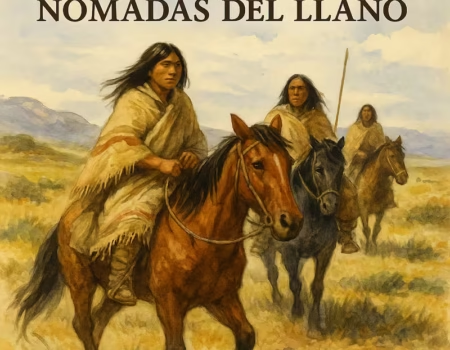

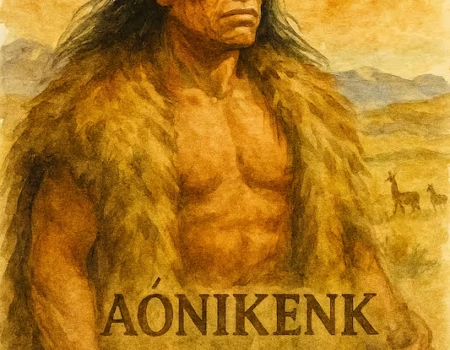

Los Tehuelches o Aónikenk: señores de la estepa

Los tehuelches, cuyo nombre significa “gente del sur”, eran los guardianes de las grandes planicies patagónicas. Su vida transcurría en movimiento constante, siguiendo a las manadas de guanacos que proveían carne, piel y herramientas. Vivían en toldos de cuero, transportados de un campamento a otro, y su sociedad se organizaba en pequeños clanes familiares guiados por jefes elegidos por su experiencia y generosidad.

Los tehuelches eran altos, robustos y resistentes al frío extremo. Los cronistas españoles quedaron sorprendidos por su porte y fortaleza, y en ellos reconocieron una nobleza natural, forjada por la dureza del paisaje. Con el tiempo, adoptaron el caballo —tras su introducción por los europeos— y se transformaron en magníficos jinetes, extendiendo sus rutas de caza y comercio por toda la Patagonia.

Los Selk’nam u Onas: cazadores del fuego

Más al sur, en la isla grande de Tierra del Fuego, vivieron los selk’nam, conocidos por los europeos como onas. Su mundo era un mosaico de praderas frías y montes bajos, donde el fuego era el centro de la vida. Su cultura alcanzó una profundidad espiritual notable, expresada en ceremonias como el Hain, un rito de iniciación en el que los jóvenes aprendían los secretos del cosmos y el lugar del hombre en él.

Los selk’nam veían el mundo como un equilibrio entre fuerzas invisibles. Cada montaña, cada río y cada estrella tenía un espíritu. Su pintura corporal, con motivos blancos, rojos y negros, representaba ese orden del universo y convertía el cuerpo en un mapa sagrado. Fueron un pueblo de palabras medidas y gestos contenidos, de caminantes que hablaban con los dioses a través del viento.

Los Haush o Manek’enk: el pueblo del fin del mundo

En el extremo más austral de Tierra del Fuego, donde los hielos se confunden con el mar, habitaron los haush o manek’enk, considerados los últimos del linaje chonano. Vivían en un entorno casi invernal todo el año, donde la supervivencia exigía una relación íntima con el fuego, el mar y la caza marina. Su territorio era un corredor entre los dominios selk’nam y los pueblos canoeros como los yámanas.

Aunque fueron numéricamente pocos, los haush conservaron una identidad propia basada en la fortaleza, el aislamiento y una espiritualidad profunda. Su existencia marcó el límite físico del mundo habitable antes de los hielos antárticos: allí donde los mapas se terminaban, ellos seguían viviendo.

Los Chonos y los Yaganes: los pueblos del mar

En los canales y archipiélagos más occidentales, entre fiordos y bosques húmedos, habitaban los chonos y yaganes, pueblos navegantes que comparten raíces culturales con el tronco chonano. Sus vidas se desarrollaban sobre el agua: sus canoas eran hogar, taller y santuario. Navegaban con el fuego encendido sobre una base de arcilla dentro de la embarcación, símbolo de calor y vida en medio del frío perpetuo.

Los chonos, en particular, fueron hábiles pescadores y constructores de embarcaciones, y mantuvieron contacto con los pueblos del norte a través del intercambio de pieles y mariscos.

Los yaganes, por su parte, se movían por los canales fueguinos más australes, demostrando una adaptación asombrosa al entorno marino. Su cultura fue una de las últimas en mantener intacta la relación primitiva entre hombre, mar y espíritu.

Unidad en la diversidad

Aunque los distintos pueblos chonanos variaban en costumbres y medios de vida, todos compartían una concepción sagrada del territorio y una ética de supervivencia basada en el respeto mutuo, la colaboración y la austeridad.

No buscaban dominar la naturaleza, sino escucharla. No aspiraban a la abundancia, sino al equilibrio. En esa filosofía silenciosa se encuentra la raíz de su grandeza.

Vida nómada y equilibrio con la naturaleza

La vida de los pueblos chon transcurría en movimiento. La Patagonia no ofrecía certezas, sino ritmos: estaciones breves, migraciones animales, vientos cambiantes. Allí, la supervivencia dependía de saber leer las señales de la tierra y del cielo. Los chon fueron nómadas por sabiduría, no por necesidad. Entendieron que la quietud en un mundo tan vasto era una forma de morir.

Sus campamentos se alzaban y desaparecían con la misma ligereza con la que el viento borraba las huellas en la arena. Cada estación tenía su territorio: las planicies abiertas del verano, los valles abrigados del invierno, las costas donde los peces y lobos marinos abundaban en otoño. Nada se desperdiciaba; todo tenía su tiempo y su función. La naturaleza no era un enemigo que vencer, sino un compañero que dictaba las normas del equilibrio.

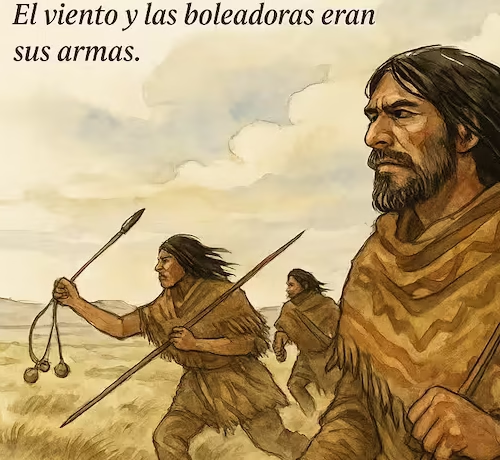

Cazadores del viento y del guanaco

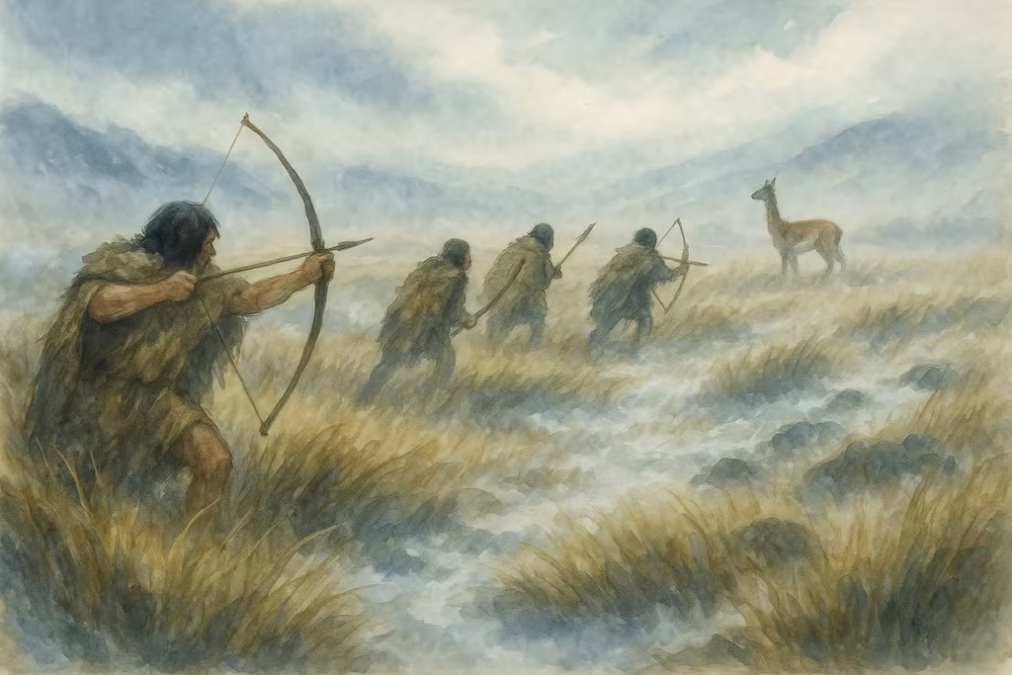

El guanaco fue el corazón de la vida chon. De él obtenían carne, grasa, pieles, tendones y huesos. Su carne alimentaba, su piel abrigaba, sus tendones servían de hilo y sus huesos de herramientas. La caza del guanaco era tanto una actividad económica como un acto ritual: antes de abatirlo, se le pedía permiso al espíritu del animal, reconociendo su sacrificio como parte del ciclo vital.

Las armas eran simples pero eficaces: arcos de madera flexible, lanzas con puntas de piedra o hueso, y boleadoras —esferas de piedra atadas con cuerdas— que permitían derribar a distancia a los animales en carrera. Su precisión y dominio de estas herramientas eran admirables; cada cazador conocía las sendas del viento y sabía cómo acercarse sin romper el silencio del paisaje.

Recolectores de la tierra y el mar

Junto a la caza, la recolección completaba el sustento. Frutos silvestres, raíces, hongos y mariscos formaban parte esencial de su dieta. En las costas y canales, los chonos y yaganes dependían del mar: pescaban con lanzas o redes de fibra vegetal, recolectaban moluscos y cazaban lobos marinos.

El fuego era el centro de la vida doméstica y la herramienta que unía lo humano y lo natural. En torno a él se cocinaba, se contaban historias y se transmitían los mitos. Apagarlo era una ofensa a los dioses y un riesgo para la vida.

Equilibrio con el entorno

A diferencia de otras civilizaciones, los pueblos chon no transformaron el medio, lo comprendieron. Su arquitectura era efímera, hecha de ramas y pieles. Sus utensilios, de piedra, hueso o madera, podían ser abandonados y sustituidos sin rastro. Su impacto sobre la tierra fue casi invisible, no por carencia de técnica, sino por elección.

Esa economía de lo mínimo no fue pobreza: fue una forma de armonía. El respeto por la naturaleza era una norma moral y espiritual. Cada animal cazado, cada pez capturado, cada árbol talado debía tener una razón justa. La abundancia no se acumulaba; se compartía.

Una ecología espiritual

Para los chon, el paisaje era un ser vivo. El viento tenía voluntad, los ríos podían enojarse, y las montañas guardaban secretos. El cazador debía mantener buena relación con esos espíritus; de lo contrario, el mundo se cerraba. Esa visión —tan distinta a la idea moderna de “explotar recursos”— revela una ecología espiritual, donde la naturaleza no era un escenario, sino un interlocutor.

Su vida nómada no fue una huida del hambre, sino una danza con los ciclos del mundo. En ella, los chon hallaron una libertad absoluta: sin murallas, sin caminos trazados, sin otra ley que la del respeto y la reciprocidad.

Cosmovisión chonana: dioses del viento y del fuego

En las tierras australes donde el silencio pesa más que la palabra, los pueblos Chon construyeron una cosmovisión sin templos, pero llena de dioses.

No necesitaban muros ni ídolos: su religión era el paisaje mismo.

El fuego, el viento y los animales eran manifestaciones visibles de fuerzas invisibles que regían el orden del mundo.

En ese universo, todo estaba vivo; todo tenía un propósito.

El fuego, centro del mundo

En las planicies patagónicas y los canales fueguinos, el fuego no era solo calor: era vida, compañía y vínculo sagrado.

Los chon lo encendían con un sentido ritual, cuidando que nunca se apagara del todo.

Una llama dormida en la ceniza aseguraba la continuidad entre generaciones.

Alrededor del fuego se cocinaba, se enseñaba, se soñaba y se contaban los mitos que explicaban el origen de las cosas.

Entre los selk’nam y haush, el fuego tenía un carácter divino.

Lo llamaban con nombres distintos, pero todos lo veneraban como el aliento del mundo.

Cuando un niño nacía, se encendía un fuego nuevo; cuando alguien moría, se dejaba arder el suyo hasta extinguirse.

Así, cada vida era una chispa prestada del mismo fuego eterno.

El viento como espíritu de los cielos

El viento —tan temido por los europeos que exploraron la Patagonia— era para los chon una voz que hablaba en secreto.

Podía traer presagios, advertencias o consuelo.

Los ancianos sabían distinguir sus tonos: el viento del norte anunciaba movimiento; el del sur, peligro o enfermedad.

En las noches despejadas, los aullidos del viento eran interpretados como los cantos de los antepasados que volvían para cuidar a los vivos.

Este culto al viento no implicaba miedo, sino respeto.

El viento era libre, como ellos.

Golpeaba a todos por igual y recordaba que ningún poder humano podía dominar la naturaleza.

Por eso, el viento era también símbolo de justicia: invisible, pero presente en todo.

Los animales sagrados y el ciclo de la vida

Cada animal tenía su espíritu protector.

El guanaco, pilar de la subsistencia, simbolizaba la generosidad; el zorro, la inteligencia; el cóndor, la visión que todo lo abarca.

Matar sin necesidad o burlarse de un animal muerto era considerado una falta grave, capaz de traer desgracia.

En muchas narraciones orales, los dioses adoptaban forma de bestias para poner a prueba la humildad de los hombres.

Los pueblos del sur entendían que el alma no se extinguía, sino que cambiaba de forma.

El espíritu de un cazador podía volver como un guanaco, una estrella o una corriente de viento.

Morir no era desaparecer, sino volver al ciclo natural.

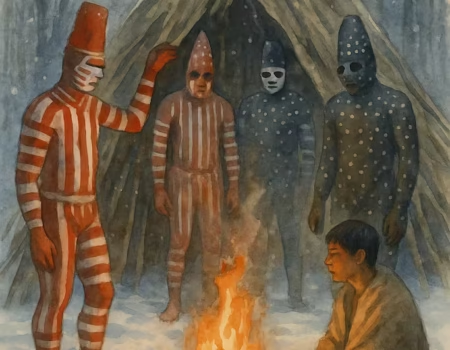

El rito del Hain y la enseñanza de los espíritus

Entre los selk’nam, el Hain era más que una ceremonia: era una representación cósmica.

Durante semanas, los hombres adultos encarnaban a los espíritus del bosque para enseñar a los jóvenes los secretos de la existencia.

Los participantes se cubrían con pintura blanca, roja y negra, simbolizando los tres niveles del mundo: el cielo, la tierra y lo invisible.

El aprendizaje no era teórico, sino vivencial: se enseñaba a resistir el miedo, a guardar el silencio y a escuchar las voces de los antepasados.

La filosofía implícita en este rito era simple y profunda:

todo lo visible tiene un reflejo invisible, y quien no respeta lo invisible termina perdiendo lo visible.

Una espiritualidad sin conquista

A diferencia de otras religiones, los chon no buscaban imponer su fe.

Cada clan conservaba sus mitos, y todos compartían la idea de que el mundo estaba tejido por relaciones, no por jerarquías.

Su religión no hablaba de dominación, sino de reciprocidad: el hombre debía cuidar la tierra, como la tierra lo cuidaba a él.

Esa ética natural, nacida en el frío y la intemperie, constituye una de las formas más puras de sabiduría espiritual conocidas en el continente.

El fin de la protección hispánica y la persecución tras las independencias

Durante más de tres siglos, las tierras australes del continente americano permanecieron en los márgenes del mundo hispánico.

Bajo la Monarquía Católica, esos confines —desde el Estrecho de Magallanes hasta los canales fueguinos— estuvieron amparados, al menos formalmente, por la legislación indiana, que reconocía la condición humana de los pueblos indígenas y prohibía su esclavitud.

Aunque la presencia española fue limitada, su marco jurídico y moral imponía un principio: el indígena era súbdito, no botín.

Esa protección, imperfecta pero real, desapareció con las independencias del siglo XIX.

Los nuevos Estados, formados sobre ideas de progreso y nación, sustituyeron el principio cristiano del “vasallo bajo la Corona” por la lógica de la propiedad y la expansión territorial.

Así comenzó una de las páginas más oscuras de la historia americana: la caza sistemática de los pueblos del sur, cuando ya no existía la tutela legal que los protegía.

Del vasallaje cristiano al despojo liberal

Mientras las leyes de Indias —inspiradas en pensadores como Francisco de Vitoria o Bartolomé de las Casas— establecían la obligación de evangelizar y proteger a los naturales, las repúblicas nacientes los declararon “salvajes” o “enemigos del progreso”.

El discurso cambió radicalmente: de la redención espiritual se pasó a la eliminación física.

En las décadas posteriores a la independencia, tanto Chile como Argentina impulsaron campañas de “pacificación” y “civilización” del sur.

Lo que en el lenguaje político se llamó “incorporar el territorio” significó, en la práctica, exterminar a sus habitantes.

El ideario positivista y las nuevas élites criollas, ansiosas por abrir tierras al comercio europeo, vieron en los pueblos nómadas un obstáculo que debía desaparecer.

La Conquista del Desierto: genocidio en nombre del progreso

Entre 1878 y 1885, la llamada Conquista del Desierto —dirigida por el general Julio A. Roca en Argentina— convirtió las llanuras patagónicas en un campo de caza humana.

Miles de tehuelches fueron asesinados o deportados; los niños, repartidos como sirvientes entre familias criollas; las mujeres, capturadas como botín.

La prensa liberal de la época celebraba la “limpieza del territorio” como un triunfo del progreso.

En Tierra del Fuego, la historia se repitió.

Durante la segunda mitad del siglo XIX, los selk’nam y haush fueron perseguidos por colonos y empresas ganaderas, muchas de ellas financiadas desde Europa.

Los administradores ofrecían recompensas por cada indígena muerto: se pagaba por orejas, cráneos o genitales.

El término “exterminio” no era una acusación moderna: lo usaban los propios protagonistas, convencidos de que cumplían una misión civilizadora.

El derrumbe de un orden jurídico y moral

Nada de eso hubiera sido posible bajo la Monarquía Hispánica.

El sistema indiano —con todas sus contradicciones— imponía un marco legal que limitaba la violencia privada y reconocía el derecho de los pueblos a su tierra, su lengua y su religión.

La autoridad del rey, como garante último, impedía que la conquista se convirtiera en exterminio.

Con la independencia, esa figura desapareció y el indígena quedó reducido a una “cosa sin ley”.

La razón de Estado sustituyó a la ley moral; la fe cristiana, al utilitarismo económico.

El resultado fue un retroceso civilizatorio: allí donde España había sembrado doctrina y mediación, los nuevos Estados aplicaron la fuerza bruta.

Los antiguos súbditos fueron convertidos en enemigos internos.

La desaparición de los Chon: un crimen republicano

Los pueblos Chon —tehuelches, selk’nam, haush y chonos— sufrieron entonces el destino más cruel.

Despojados de sus tierras, perseguidos por estancieros y cazadores, fueron prácticamente borrados del mapa entre 1850 y 1920.

Los misioneros que intentaron protegerlos, ya sin respaldo de una autoridad superior, se vieron impotentes ante los intereses ganaderos y comerciales.

Paradójicamente, el exterminio indígena fue obra de los Estados que se proclamaban herederos de la libertad, no de los virreinatos que los habían reconocido como parte del cuerpo político.

La independencia no trajo redención, sino abandono.

La lección histórica: la verdadera pérdida

El fin del mundo hispánico en el sur no fue solo la caída de un imperio, sino la pérdida de una visión moral de la autoridad, donde el poder debía responder ante Dios y la ley natural.

La desaparición de los pueblos Chon fue, en ese sentido, la consecuencia directa de haber roto ese orden.

Hoy, cuando la memoria intenta reconstruirse, conviene recordar esta verdad:

mientras el derecho indiano protegía a los pueblos como hijos de Dios,

el liberalismo republicano los declaró sobrantes del progreso.

Legado, memoria y la restauración de una herencia olvidada

Durante siglos, el nombre de los pueblos Chon —tehuelches, selk’nam, haush y chonos— fue reducido a una nota al pie de los manuales.

Desaparecieron de los censos, de los mapas y, en buena medida, de la conciencia colectiva.

Pero en las últimas décadas, su memoria ha resurgido, impulsada por comunidades, historiadores y descendientes que han comprendido que recuperar la voz de los Chon no es un acto de arqueología, sino de justicia.

Sin embargo, la verdadera reparación no consiste solo en recordar el pasado, sino en entender por qué se perdió su mundo.

Y en esa respuesta hay una clave incómoda para el relato dominante:

los pueblos australes sobrevivieron mientras existió el marco jurídico y moral de la Monarquía Hispánica, y fueron destruidos cuando ese orden fue reemplazado por los nuevos Estados republicanos.

La herencia jurídica del mundo hispánico

Bajo la Corona española, incluso en los confines más remotos, los indígenas eran reconocidos como vasallos del rey, no como enemigos.

Esa categoría jurídica los colocaba bajo la protección del monarca y de las Leyes de Indias, un cuerpo legal sin equivalente en el mundo contemporáneo.

Inspiradas en la Escuela de Salamanca —de Francisco de Vitoria a Domingo de Soto—, estas leyes afirmaban principios revolucionarios para su tiempo:

- Todo ser humano, cristiano o no, posee dignidad y derechos naturales.

- Nadie puede ser despojado de su tierra sin causa justa ni vendido como esclavo.

- La autoridad debía actuar en nombre del bien común y bajo la ley divina.

Esta concepción no era solo teórica: fue la base que sostuvo la convivencia en los virreinatos, y que frenó —aunque no siempre con éxito— los abusos de conquistadores y encomenderos.

El indígena, dentro de ese sistema, tenía amparo legal y representación ante la Corona.

Tras la independencia, perdió ambas cosas.

La ruptura moral del siglo XIX

Con la creación de los Estados liberales, desapareció la idea de que el poder debía responder ante Dios y el derecho natural.

En su lugar, se impuso el positivismo, que veía al indígena como un obstáculo biológico para el progreso.

El resultado fue un proceso de secularización brutal:

la economía reemplazó a la moral, y la codicia a la compasión.

Allí donde antes había un derecho de gentes fundado en la teología, se erigió un colonialismo interno, disfrazado de modernidad.

En este sentido, el exterminio de los pueblos del sur no fue una herencia española, sino su negación más absoluta. La “civilización” republicana destruyó lo que la evangelización había protegido e integrado.

El despertar de la memoria

Hoy, en el siglo XXI, comunidades descendientes y organizaciones culturales trabajan para reconstruir las lenguas, cantos y relatos de los pueblos chonanos.

El reconocimiento oficial de los selk’nam en Chile y Argentina como pueblo vivo ha marcado un punto de inflexión:

ya no se los considera un recuerdo del pasado, sino una parte activa de la identidad nacional.

Museos, universidades y proyectos educativos colaboran para recuperar la memoria de su cosmovisión, su arte y su relación con la naturaleza.

Pero más allá del rescate antropológico, este movimiento plantea una reflexión más profunda:

¿qué tipo de civilización somos capaces de construir si olvidamos el principio que regía la América hispánica —la dignidad del hombre como criatura de Dios—?

La justicia de la memoria

Reconocer la tragedia chonana con rigor histórico significa también restaurar la verdad moral:

que su desaparición fue consecuencia directa de la ruptura del orden hispánico,

y que su supervivencia espiritual es una forma de resistencia contra el olvido y la mentira.

No fueron “víctimas de España”, sino víctimas del mundo que vino después.

El redescubrimiento de su cultura, por tanto, no debe verse como un acto de culpa, sino como una oportunidad para reconciliar la historia con la verdad.

Los pueblos del sur son la prueba viva de que la civilización hispánica, con todas sus imperfecciones, fue el primer intento en la historia de hacer coexistir justicia, fe y diversidad bajo una misma ley.

Epílogo: el fuego sigue encendido

En los campamentos de los descendientes tehuelches y en las ceremonias de memoria de los selk’nam, todavía se enciende el fuego sagrado.

Esa llama, que durante siglos protegió del frío a los pueblos del extremo del mundo, arde hoy como símbolo de continuidad.

No es solo el fuego de un pueblo: es el fuego de una civilización que entendió que la ley sin moral es violencia, y la libertad sin justicia es desierto.

Los Chon desaparecieron como naciones, pero en su memoria perdura una lección para toda Hispanoamérica: cuando se rompió el lazo con España, también se rompió el lazo con la misericordia.