- El pueblo del mar interior: origen y territorio

- Una cultura canoera: la vida entre el fuego y el agua

- Lengua, creencias y espiritualidad del mar

- Contacto y resistencia ante el mundo europeo

- El legado espiritual del pueblo del agua

El pueblo del mar interior: origen y territorio

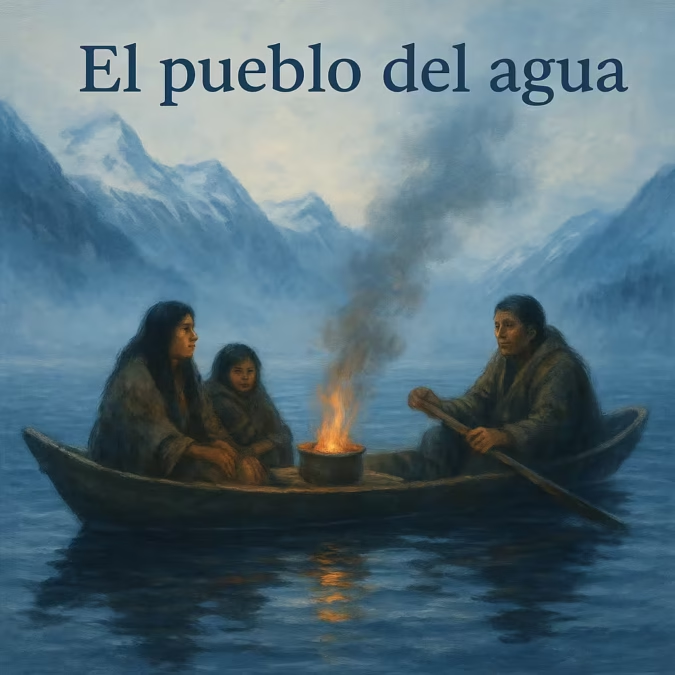

En el confín austral del continente americano, donde la tierra se fragmenta en miles de islas y los glaciares se hunden en aguas de un azul imposible, vivieron los Kawésqar, también llamados Alacalufes. Su mundo era un laberinto de canales, fiordos y archipiélagos que se extiende desde el Golfo de Penas hasta el Estrecho de Magallanes, una de las regiones más inhóspitas y hermosas del planeta. Allí, entre la lluvia perpetua, el viento cortante y el rumor del mar, floreció una de las culturas más singulares de la humanidad.

A diferencia de los pueblos agrícolas del norte, los Kawésqar no sembraron la tierra: la surcaron. El mar fue su hogar, su alimento y su espejo. Nacían, vivían y morían en canoas de corteza o madera, que eran a la vez vivienda, medio de transporte y símbolo espiritual. Cada familia formaba una pequeña comunidad flotante que se desplazaba siguiendo las rutas de caza y pesca, adaptándose al ritmo de las mareas y las estaciones. En su lengua, la palabra “Kawésqar” significa precisamente “ser humano, persona”, como si la identidad misma se definiera en oposición al entorno salvaje que los rodeaba.

Su territorio, conocido hoy como la Región de los Canales, no era un simple escenario natural, sino una red viva de caminos acuáticos, refugios y memorias. Cada islote tenía nombre, historia y uso. Algunos eran lugares de caza de lobos marinos; otros, puntos de descanso o de recolección de moluscos. Las corrientes, los vientos y las mareas eran su brújula. En esa geografía quebrada, el agua era más constante que la tierra, y los Kawésqar aprendieron a dominarla como nadie: navegaban entre glaciares desprendidos, conocían las corrientes frías del Pacífico y anticipaban el clima leyendo el vuelo de las aves o el comportamiento de los delfines.

Su modo de vida, casi sin huella, fue también una forma de respeto. No edificaron ciudades ni templos, pero dejaron tras de sí un legado intangible: la prueba de que se puede habitar el mundo sin poseerlo. Cada desplazamiento era una lección de economía natural, una convivencia con el entorno donde nada se desperdiciaba. La naturaleza, lejos de ser un enemigo, era un interlocutor.

Los Kawésqar compartían el sur con otros pueblos canoeros, como los Yámanas (Yaghan), y con los Selk’nam, cazadores de tierra adentro. Sin embargo, su cultura marítima fue única: mientras los Selk’nam recorrían la estepa y los Yámanas habitaban el extremo más austral, los Kawésqar dominaron los canales interiores del Pacífico. Ese aislamiento, protegido por la geografía, los mantuvo libres durante siglos, ajenos a los imperios precolombinos y a los conflictos del norte.

Vistos desde la distancia, parecían un pueblo diminuto frente a un mundo inmenso. Pero en realidad, su grandeza radicaba en haber hecho del océano su patria. En sus canoas, donde el fuego ardía sobre una base de arcilla, se encontraba la síntesis de su genio: navegar sin perder el calor, sobrevivir en el hielo sin renunciar a la vida. Eran los hijos del mar interior, los guardianes del fuego y la lluvia, los navegantes eternos del fin del mundo.

Una cultura canoera: la vida entre el fuego y el agua

Para los Kawésqar, el mar no era frontera, sino camino. La tierra firme era un refugio ocasional; la verdadera patria estaba en el movimiento, en las corrientes y en el vaivén de las olas. Su modo de vida, tan estrechamente unido al agua, los convirtió en una de las culturas marítimas más adaptadas y resistentes de toda la humanidad.

La canoa era el centro de su universo. Construida con tablones o cortezas cosidas con fibras vegetales, podía desmontarse, repararse y volver a armarse con la rapidez de quien entiende que la vida depende de su embarcación. En su interior, viajaban familias enteras: hombres, mujeres, niños, perros y fuego. Sobre una base de arcilla húmeda encendían brasas que mantenían vivas día y noche, incluso bajo la lluvia, recordando que el fuego era su identidad y su vínculo con los dioses. De hecho, los navegantes europeos que se aventuraron en aquellas latitudes los llamaron “alacalufes”, al ver los múltiples fuegos encendidos en la costa, creyendo que eran señales de asentamientos permanentes. En realidad, eran los hogares errantes de los Kawésqar.

Los hombres se encargaban de la caza y la navegación. Su habilidad con el arpón era legendaria: cazaban lobos marinos, delfines pequeños y nutrias, y pescaban con lanzas o anzuelos fabricados con huesos. Las mujeres, además de cuidar a los hijos, eran expertas buzas de moluscos; podían sumergirse en aguas gélidas durante minutos para recolectar mariscos y algas. La cooperación entre ambos no era jerárquica, sino complementaria: el equilibrio de tareas garantizaba la supervivencia en un entorno donde un error podía costar la vida.

Su alimentación era casi por completo marina: carne de lobo, pescado, mejillones, cangrejos y huevos de aves costeras. La dieta, rica en proteínas y grasas, les permitía soportar temperaturas cercanas al hielo sin más abrigo que pieles curtidas de guanaco o de foca. En las islas, aprovechaban también raíces, hongos y frutos silvestres. Todo tenía un propósito, nada se desperdiciaba. Incluso los huesos y conchas servían para fabricar herramientas, adornos y amuletos.

La organización social de los Kawésqar era flexible, basada en familias o pequeños clanes que se desplazaban según la temporada y la abundancia de recursos. No existían jefes permanentes ni castas rígidas: la autoridad derivaba del respeto, la experiencia y la sabiduría. Cada grupo mantenía un profundo sentido de solidaridad, pues en un entorno tan hostil, la cooperación era sinónimo de vida.

El mar y el fuego estructuraban su cosmovisión. El fuego representaba la permanencia y la memoria; el agua, el tránsito y la renovación. Entre ambos se desarrollaba toda su existencia. Los niños crecían aprendiendo a remar antes que a caminar, y los ancianos enseñaban los nombres de los vientos, las rutas de las mareas y las señales del cielo. Esa educación oral —basada en la observación, la paciencia y el respeto por la naturaleza— transmitía una sabiduría que hoy asombra por su precisión ecológica.

En sus fogatas nocturnas, al calor del fuego y bajo el sonido de la lluvia, los Kawésqar narraban historias que explicaban el origen del mar y del hombre. Sabían que la supervivencia no era dominio, sino armonía. Por eso, su cultura puede resumirse en una sola imagen: una canoa navegando bajo la lluvia, con un fuego encendido en su interior. Allí se resume su mundo entero: la unión del calor y el frío, de la fragilidad humana y la grandeza del océano.

Lengua, creencias y espiritualidad del mar

La lengua kawésqar, como su pueblo, nació del agua y del viento. Sus palabras eran breves, sonoras y llenas de matices que reflejaban la vida marítima: existían distintos términos para nombrar los tipos de lluvia, las mareas, los vientos o la textura del agua. No era solo un medio de comunicación, sino un modo de comprender el mundo. En su idioma, hablar del entorno era hablar de la vida misma, porque cada fenómeno natural tenía alma y propósito.

Su cosmovisión no distinguía entre lo sagrado y lo cotidiano: el mar, los animales y los hombres formaban parte de un mismo tejido espiritual. Todo tenía espíritu —jalás—, y romper el equilibrio con el entorno era una ofensa a los dioses. En los relatos transmitidos por generaciones, el mar era tanto madre como juez; daba sustento, pero castigaba la arrogancia. El fuego, en cambio, representaba la memoria del pueblo, el corazón de la familia, el vínculo entre los vivos y los antepasados.

El mundo invisible de los Kawésqar estaba poblado por espíritus tutelares que habitaban en los bosques, los cielos y las profundidades marinas. Algunos eran protectores, otros castigadores, pero todos respondían a una ética natural: la armonía debía mantenerse. No existía la noción de pecado en el sentido occidental, sino la de desequilibrio. Un cazador que tomaba más de lo necesario o una familia que contaminaba el agua ofendía a los espíritus del lugar y atraía desgracias.

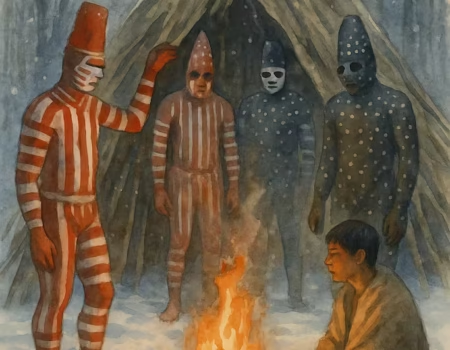

Las ceremonias tenían un carácter íntimo, familiar. No existían templos ni sacerdotes, pero sí un profundo respeto por los ancianos, considerados depositarios de la sabiduría y mediadores con el mundo espiritual. En ocasiones especiales —un nacimiento, una muerte, una travesía difícil—, se ofrecían alimentos o fuego a las fuerzas naturales. La música y el canto acompañaban los rituales, imitando los sonidos del mar y de las aves.

El fuego tenía un papel central no solo práctico, sino simbólico. En cada canoa ardía una pequeña hoguera que nunca debía apagarse: representaba la continuidad del linaje y la presencia de los ancestros. Era común que, al morir un miembro del grupo, su fuego se dividiera y se compartiera entre los vivos, para mantener su espíritu viajando con ellos.

Su espiritualidad, aunque profundamente enraizada en la naturaleza, también expresaba una ética del respeto mutuo. Los Kawésqar no veneraban ídolos, sino presencias: el trueno, el agua helada, la ballena, el amanecer. En ese sentido, su religiosidad no era primitiva, como durante siglos se les tachó desde visiones eurocéntricas, sino sofisticada y coherente con su entorno. Comprendieron que el equilibrio con la creación era la única forma de libertad.

Hoy, cuando el mundo debate sobre sostenibilidad, los Kawésqar nos legan una enseñanza milenaria: no se puede poseer la tierra, solo cuidarla mientras se la atraviesa. Su fe no necesitó templos ni escrituras, porque el océano fue su libro y el viento su palabra.

Contacto y resistencia ante el mundo europeo

Cuando los europeos alcanzaron las costas australes en los siglos XVI y XVII, encontraron un mundo que desafiaba su imaginación: canales interminables, montañas que caían al mar y hombres que navegaban desnudos entre el hielo. Aquellos hombres eran los Kawésqar. Los cronistas los describieron con asombro, a veces con miedo, incapaces de entender cómo podían sobrevivir en un paisaje que parecía negarse a toda vida humana.

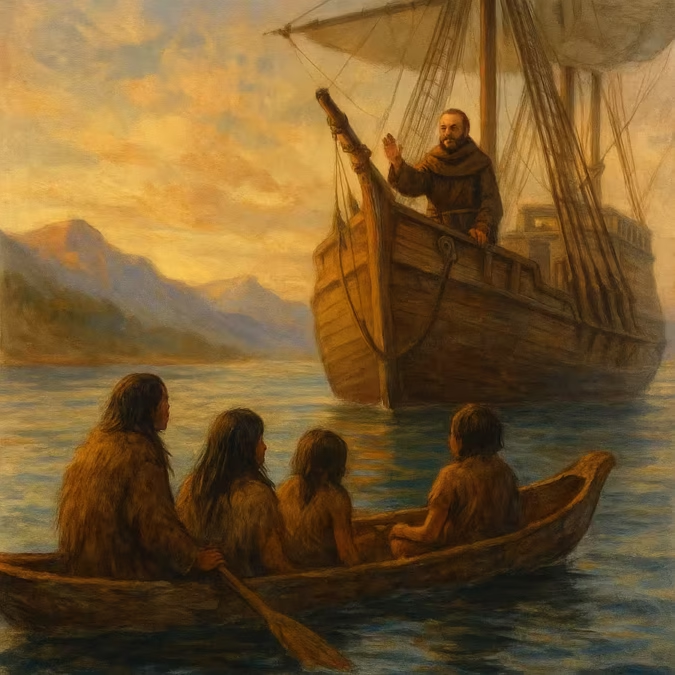

Los primeros contactos fueron esporádicos. Navegantes como Pedro Sarmiento de Gamboa o John Narborough apenas divisaron canoas y columnas de humo en las islas del estrecho. Más tarde, las expediciones misioneras intentaron establecer contacto directo, especialmente los jesuitas y salesianos, que veían en los Kawésqar y Yámanas almas por evangelizar y cuerpos por civilizar. Sin embargo, el choque entre dos mundos fue profundo. Los europeos llegaban con la idea de sedentarizar, vestir y reeducar a un pueblo que había hecho de la libertad su forma de vida.

La resistencia kawésqar no fue militar, sino existencial. No opusieron armas, sino distancia. Ante la imposición de las misiones y los nuevos hábitos, muchos se replegaron más al sur o al interior de los canales, manteniendo su vida tradicional mientras pudieron. Comprendieron que para seguir siendo libres debían seguir siendo invisibles.

La colonización trajo consigo males que el aislamiento nunca había conocido: epidemias, alcohol, explotación y desarraigo. A finales del siglo XIX, con la expansión chilena y argentina hacia el sur, comenzaron las cacerías humanas y el desplazamiento forzado. La historia se repitió como tragedia: los Kawésqar, Selk’nam y Yámanas fueron víctimas de una violencia tan silenciosa como sistemática. Algunos fueron llevados a misiones como Punta Arenas o Ushuaia; otros, exhibidos en Europa como curiosidades antropológicas.

A pesar de ello, la cultura kawésqar no desapareció. Cambió de forma, se replegó y sobrevivió en la memoria y en la lengua de unos pocos. En la actualidad, la comunidad kawésqar lucha por preservar su territorio ancestral en los canales patagónicos de Chile, defendiendo la idea de que la naturaleza no es un recurso, sino un ser vivo.

Desde una mirada hispánica y justa, es importante recordar que no todos los encuentros fueron destructivos. Algunos exploradores españoles mostraron admiración y respeto por la resistencia y la destreza marítima de estos pueblos. Las crónicas del siglo XVI ya los reconocían como los mejores navegantes del extremo austral, capaces de moverse donde las naves europeas temían hundirse.

La historia de los Kawésqar es, por tanto, una historia de dignidad silenciosa. Nunca conquistaron imperios ni levantaron ciudades, pero conservaron algo más valioso: la conciencia de que el hombre no está por encima del mundo, sino dentro de él. Cuando todo a su alrededor cambió, ellos siguieron remando, con el fuego encendido en la canoa, como símbolo de que su espíritu —aunque amenazado— nunca se apagó.

El legado espiritual del pueblo del agua

Los Kawésqar no dejaron templos ni ciudades de piedra, pero sí una enseñanza más duradera que cualquier monumento: una forma de estar en el mundo basada en el respeto, la observación y la humildad. Su historia, tejida entre el silencio de los canales y el rumor del viento austral, es la historia de una humanidad que supo vivir sin destruir.

Su legado espiritual es inseparable de la geografía que los formó. En el laberinto de islas y fiordos del extremo sur, aprendieron que la vida es frágil, que el hombre no manda sobre la naturaleza y que cada día es un pacto con los elementos. La canoa, el fuego y el mar no eran solo herramientas, sino símbolos del equilibrio universal: la canoa, como el cuerpo que transporta; el fuego, como el alma que ilumina; y el mar, como la eternidad que acoge y renueva.

La sabiduría kawésqar reside en esa conciencia del límite. En un mundo donde la abundancia puede volverse codicia, ellos entendieron que vivir es saber cuándo basta. No acumularon riquezas, pero sí conocimiento. No erigieron imperios, pero mantuvieron la armonía. Su legado no habla de grandeza material, sino de grandeza moral: la de un pueblo que eligió la armonía antes que el dominio.

Desde una perspectiva hispánica, reconocer el valor de los Kawésqar no implica idealizar el pasado ni negar el encuentro con España, sino comprender que la Hispanidad también fue un puente entre mundos. Las crónicas y misiones que documentaron su existencia —aunque incompletas y a veces injustas— permitieron que su memoria no se perdiera del todo. Gracias a esos registros, hoy podemos escuchar su voz más allá del tiempo.

El pueblo del agua sigue vivo en la mirada de sus descendientes, en el idioma que resurge en las aulas y en el fuego que aún arde en las riberas del sur. Su nombre, Kawésqar, significa “persona de piel y hueso”, una definición sencilla pero profunda: recordatorio de que la humanidad se mide no por sus conquistas, sino por su capacidad de vivir en equilibrio con la creación.