- Origen y territorio del pueblo Selk’nam

- Vida cotidiana: caza, familia y comunidad

- La cosmovisión Selk’nam: naturaleza, espíritus y equilibrio

- El rito del Hain: iniciación, simbolismo y arte del espíritu

- Exterminio, memoria y renacimiento del pueblo Selk’nam

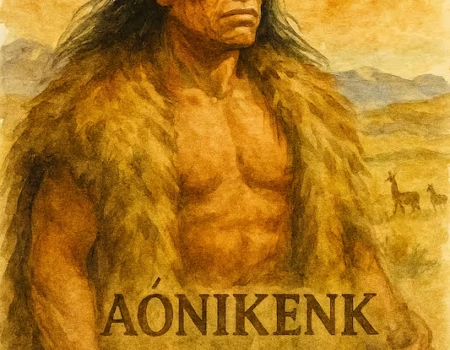

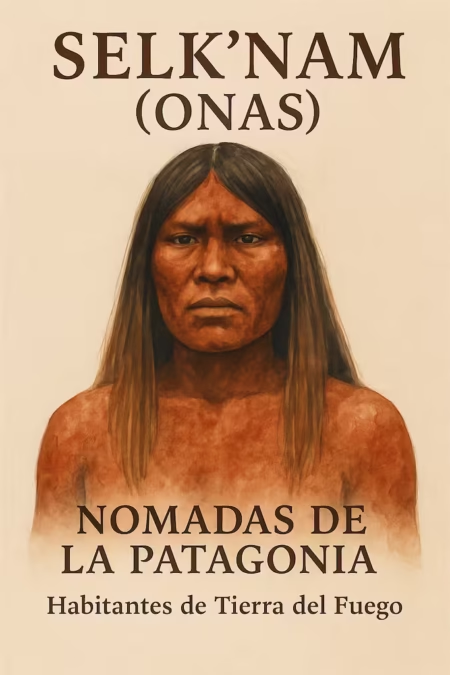

En el confín del mundo, donde los vientos del Atlántico y del Pacífico se entrelazan en un abrazo helado, vivió uno de los pueblos más singulares y enigmáticos de América: los Selknam, también conocidos como Onas. Habitantes de la Isla Grande de Tierra del Fuego, estos nómadas del sur convirtieron un territorio hostil —hecho de turberas, montañas, glaciares y estepas azotadas por el frío— en un hogar lleno de significado.

Durante milenios, los Selk’nam recorrieron su vasto territorio guiados por las estaciones y las migraciones del guanaco, su principal fuente de alimento, abrigo y herramientas. No construyeron grandes ciudades ni templos de piedra, pero edificaron algo más duradero: una cosmovisión profunda, donde cada elemento de la naturaleza tenía alma y propósito. Para ellos, el paisaje no era un mero entorno físico, sino un ser vivo que respiraba, hablaba y guardaba la memoria de los antepasados.

A diferencia de otros pueblos agrícolas o sedentarios de Mesoamérica o los Andes, los Selk’nam representaban el último aliento de la humanidad cazadora-recolectora en el extremo austral del continente. Su vida estaba regida por un equilibrio sagrado entre el hombre y su entorno. Cada gesto cotidiano —cazar, encender un fuego, pintar el cuerpo antes de una ceremonia— era un acto de comunión con el cosmos.

La historia de los Selk’nam es, al mismo tiempo, un canto de admiración y una elegía. Admiración por su capacidad de resistir y de hallar belleza en el límite; elegía, porque la llegada del hombre europeo en el siglo XIX trajo consigo la destrucción casi total de su cultura y de su pueblo. Sin embargo, su voz no se ha extinguido. Resuena hoy en las fotografías de Martín Gusinde, en los testimonios recogidos por Anne Chapman, y en los proyectos de recuperación cultural impulsados por sus descendientes.

Los Selk’nam fueron más que un pueblo de cazadores: fueron guardianes del equilibrio natural, intérpretes de un mundo donde la supervivencia era inseparable de la espiritualidad. Su legado nos interpela todavía: ¿qué significa vivir en armonía con una tierra que no se posee, sino que se honra?

Origen y territorio del pueblo Selk’nam

El pueblo Selk’nam ocupó la mayor parte de la Isla Grande de Tierra del Fuego, en el extremo sur del continente americano. Su territorio abarcaba desde las llanuras orientales hasta las estribaciones de la cordillera Darwin, un espacio de vientos perpetuos, cielos cambiantes y horizontes abiertos. Allí, donde la vida parecía imposible, los Selk’nam desarrollaron una de las culturas más adaptadas al frío del hemisferio sur.

Su territorio estaba dividido en unidades familiares llamadas haruwen, extensiones de tierra que pertenecían a un linaje o grupo doméstico. Cada haruwen tenía límites bien definidos —ríos, montes, lagos o accidentes naturales— y constituía una herencia espiritual, no una propiedad privada. Los Selk’nam no concebían la tierra como un recurso que se poseía, sino como un espacio vivo al que se pertenecía. Cada clan cuidaba su territorio, conocía sus animales y mantenía una relación simbólica con los antepasados que lo habitaban desde tiempos míticos.

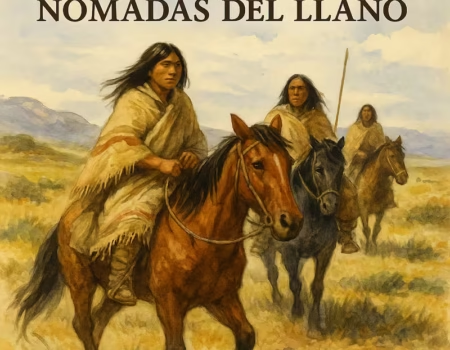

El clima fueguino, frío y ventoso, marcaba los ritmos de su vida. Durante el invierno, los grupos se refugiaban en zonas boscosas y abrigadas; en verano, recorrían las estepas abiertas siguiendo las manadas de guanacos, base de su subsistencia. La caza del guanaco no solo les proporcionaba carne y pieles: representaba un acto ritual, una forma de agradecimiento a la naturaleza por su generosidad.

Los Selk’nam compartían la isla con otros pueblos fueguinos, como los Haush (o Manek’enk), establecidos al sureste, y los Yámanas (o Yaganes), navegantes de los canales y fiordos del sur. Aunque sus modos de vida eran distintos —los Yámanas eran canoeros, los Selk’nam cazadores terrestres—, existían contactos e intercambios ocasionales entre ellos. El respeto mutuo por los territorios era la norma, pues todos comprendían la fragilidad de su entorno.

Las investigaciones arqueológicas y lingüísticas indican que los Selknam descendían de antiguos grupos de cazadores-pescadores que poblaron la Patagonia hace más de 10.000 años, siguiendo las migraciones de animales hacia el sur. Con el tiempo, quedaron aislados por el estrecho de Magallanes, desarrollando una identidad propia, moldeada por la soledad y la inmensidad de su tierra.

Para los Selk’nam, la geografía era destino: el viento, la nieve y el fuego no eran obstáculos, sino presencias divinas que recordaban el equilibrio del mundo. Su existencia nómada, austera y profundamente espiritual fue el fruto de una alianza con el territorio, no de su conquista. En ese pacto entre el hombre y la naturaleza se forjó una de las culturas más puras del hemisferio sur.

Vida cotidiana: caza, familia y comunidad

La vida de los Selk’nam giraba en torno al movimiento, la familia y el fuego. Su existencia nómada no respondía al azar, sino a una lógica de equilibrio con la naturaleza: seguir las huellas del guanaco en invierno y buscar abrigo en los bosques o junto a los cursos de agua cuando el frío arrecía. Todo estaba medido por los ciclos naturales —el deshielo, el viento, la luz cambiante del sur— que marcaban los ritmos de caza, descanso y celebración.

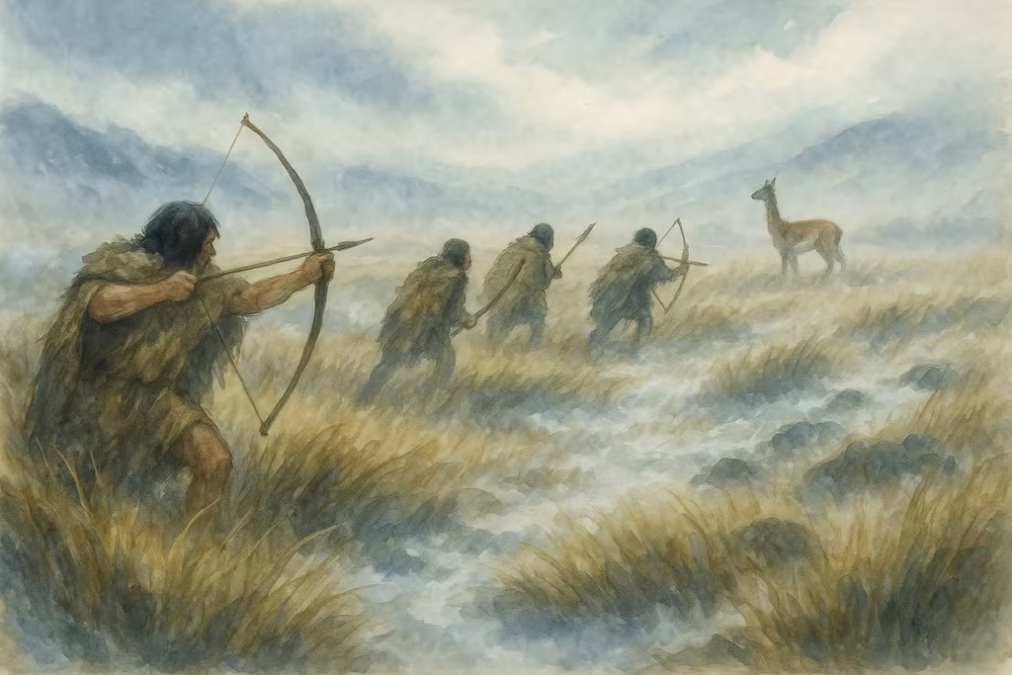

El guanaco era el eje de su subsistencia. De él obtenían carne, grasa, tendones y pieles; nada se desperdiciaba. La carne se asaba directamente sobre el fuego o se ahumaba para conservarla. Con los tendones fabricaban cordajes; las pieles, cosidas con espinas o huesos afilados, se convertían en abrigos y mantos. Las armas de caza —arcos, flechas y lanzas— se elaboraban con madera de haya y hueso endurecido, afinadas con una precisión que denotaba siglos de práctica.

Las chozas (choz) eran estructuras simples pero ingeniosas: un armazón de ramas cubierto de pieles que protegía del viento. Se levantaban y desmontaban con facilidad, lo que permitía a las familias desplazarse sin dificultad. Dentro, el fuego central —símbolo de vida y espíritu— nunca debía apagarse. Cada fogata representaba la continuidad del clan, el vínculo con los antepasados y la protección frente a la oscuridad del invierno.

La unidad básica de la sociedad Selknamera la familia nuclear, aunque cada grupo familiar pertenecía a un haruwen (linaje territorial). Los lazos entre clanes se reforzaban mediante matrimonios, alianzas y rituales colectivos. Las decisiones importantes se tomaban de forma comunitaria, y la autoridad no se imponía por la fuerza, sino por el respeto a la experiencia y la palabra de los mayores.

La educación era esencialmente oral y práctica. Los niños aprendían observando y acompañando: los varones seguían a los cazadores para dominar el arco, la orientación y la resistencia al frío; las niñas participaban en la recolección, el trabajo con pieles y la transmisión de los cantos y relatos míticos. Desde pequeños, comprendían que el equilibrio con la naturaleza era una responsabilidad sagrada.

La vida cotidiana Selknam era austera, pero no pobre. La caza y el trabajo compartido generaban abundancia suficiente para todos, y la cooperación reemplazaba a la competencia. La comunidad se sostenía sobre la reciprocidad y la palabra dada, donde el engaño o el egoísmo eran vistos como rupturas del orden natural.

En los silencios de la estepa, entre el fuego y el viento, los Selk’nam construyeron una cultura que supo hacer del aislamiento una forma de sabiduría. Su mundo era pequeño en extensión, pero inmenso en significado.

La cosmovisión Selk’nam: naturaleza, espíritus y equilibrio

La espiritualidad de los Selknam no residía en templos ni ídolos, sino en el propio paisaje. Cada montaña, cada río y cada estrella tenía un espíritu; el mundo visible era apenas una franja entre los dominios del cielo, la tierra y el subsuelo. Para los Selknam, la naturaleza era sagrada, y el ser humano formaba parte de un entramado cósmico donde todo —animal, planta, piedra o viento— poseía vida y voluntad.

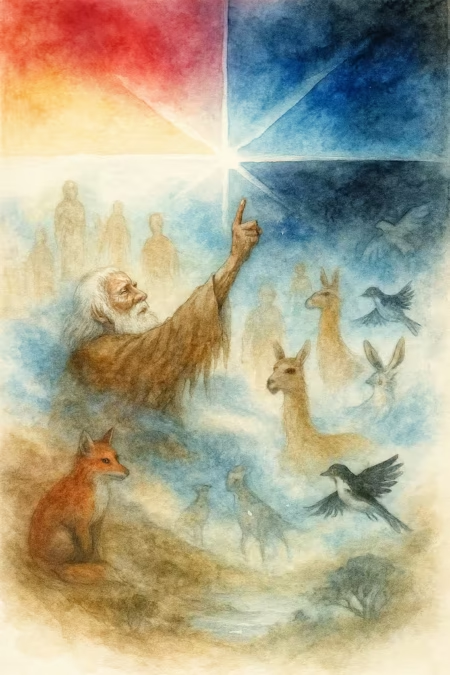

El universo Selk’nam estaba dividido en cuatro cielos o shó’on, orientados según los puntos cardinales, cada uno con su propio guardián y fuerzas. Estos cielos no eran simples direcciones, sino regiones espirituales que influían en el clima, la caza y los destinos humanos. Los ancestros míticos, llamados Howenh, eran seres primordiales que habitaron la tierra antes de los hombres y que, tras cumplir su misión, se transformaron en montañas, ríos o astros. Así, el paisaje fueguino era, literalmente, un cuerpo vivo hecho de memorias sagradas.

En el centro de esta cosmovisión estaba Temáukel, el ser supremo. No tenía forma ni morada terrenal; residía en el cielo más alto y era origen del orden y la justicia. A diferencia de los dioses de otros pueblos, Temáukel no se involucraba directamente en los asuntos humanos: su presencia se manifestaba en la armonía o el desequilibrio del mundo. Mantener esa armonía —no abusar de los animales, no romper la palabra, respetar los ciclos naturales— era la base de la ética Selk’nam.

La muerte tampoco significaba el final, sino un retorno al orden cósmico. El alma del difunto viajaba hacia su shó’on de origen, donde los ancestros la recibían. Por eso, los Selk’nam trataban los cuerpos con respeto, evitando la profanación del suelo. El fuego, nuevamente, era mediador entre ambos mundos: su humo elevaba las plegarias hacia el cielo.

Sus mitos y relatos transmitían enseñanzas morales y ecológicas. Historias como la de Kenos, el mensajero de Temáukel que enseñó a los hombres el uso del fuego, o la de Krren, el sol que cada día muere y renace, expresaban una profunda comprensión de los ciclos naturales. A través de ellos, los Selk’nam recordaban que la supervivencia dependía tanto del conocimiento práctico como del respeto espiritual.

Esta visión del mundo no era simple superstición, sino un sistema filosófico coherente que unía ética, cosmología y ecología. Vivir bien, para los Selk’nam, era vivir en equilibrio. Todo exceso —en la caza, en la palabra o en la conducta— era una forma de romper el orden universal.

En su silencio y sobriedad, los Selk’nam desarrollaron una espiritualidad más cercana al susurro del viento que al estruendo del dogma: una fe en la armonía natural como forma suprema de sabiduría.

El rito del Hain: iniciación, simbolismo y arte del espíritu

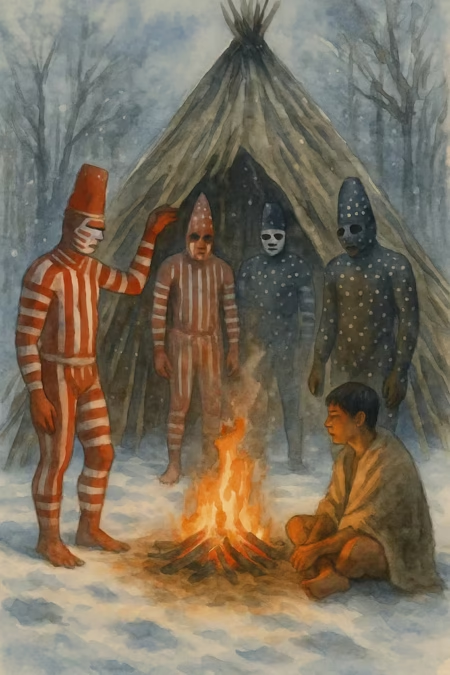

Entre todos los pueblos de la Patagonia, ningún ritual igualó en complejidad y belleza al Hain, la gran ceremonia de iniciación Selknam. No era solo un rito de paso, sino una representación total de su mundo espiritual, social y cósmico. Durante semanas —a veces meses—, una comunidad entera se transformaba: los hombres se convertían en espíritus, los jóvenes en adultos y la tierra en escenario sagrado.

El Hain marcaba el tránsito de los varones desde la infancia a la vida adulta. Su propósito era enseñar el secreto del orden social y el papel de cada individuo dentro del cosmos. Participaban todos los hombres iniciados y las mujeres adultas, aunque estas últimas, oficialmente, debían comportarse como si creyeran que los espíritus eran reales. En esa aparente ficción se escondía una verdad más profunda: el Hain recordaba el equilibrio entre los sexos, el poder del conocimiento y la responsabilidad del liderazgo.

El mito de origen

Según la tradición, en los tiempos antiguos fueron las mujeres quienes dominaban el Hain. Disfrazadas de espíritus, asustaban a los hombres y gobernaban sobre ellos. Pero cuando los hombres descubrieron el engaño, invirtieron los roles y tomaron el control del ritual. Sin embargo, el recuerdo del antiguo poder femenino nunca desapareció: el Hain siguió siendo una celebración del equilibrio entre las fuerzas complementarias de la vida.

El espacio sagrado

El Hain se realizaba en una choza especial, apartada del campamento principal. Allí los hombres pintaban sus cuerpos con símbolos geométricos y colores rituales —rojo, blanco, negro y amarillo—, cada uno con un significado cósmico:

- Rojo, la sangre y la vida.

- Blanco, el espíritu y el hielo.

- Negro, la noche y la muerte.

- Amarillo, el fuego y el renacimiento.

Los espíritus (shoorts) representaban fuerzas naturales y morales: Halaháches la disciplina, Tanu la energía del bosque, Xalpen la oscuridad subterránea. Los hombres encarnaban estas entidades para transmitir enseñanzas a los jóvenes: valor, autocontrol, humildad y respeto por el orden cósmico.

Aprendizaje y transformación

Durante la ceremonia, los jóvenes debían soportar pruebas físicas, ayunos y aislamiento, pero también escuchaban los relatos sagrados y aprendían los secretos de su pueblo. Al salir del Hain, ya no eran niños: eran guardianes del conocimiento ancestral y responsables de mantener viva la tradición. El dolor, el miedo y la belleza del ritual los transformaban espiritualmente.

Arte corporal y expresión simbólica

El Hain también era una forma de arte total. Los cuerpos pintados, las máscaras talladas y los cantos rítmicos formaban un lenguaje visual y sonoro que unía a la comunidad. Cada línea, cada color, era una oración trazada sobre la piel.

Las fotografías de Martín Gusinde, tomadas en los albores del siglo XX, preservaron esas imágenes: hombres erigidos como columnas vivientes, mitad humanos, mitad dioses, bajo la luz oblicua del sur.

Un legado eterno

El Hain desapareció con el exterminio del pueblo Selk’nam, pero su mensaje resiste: la vida como iniciación constante, el conocimiento como deber moral y la naturaleza como maestra. El rito no buscaba domesticar el alma, sino despertarla. En ese sentido, el Hain fue —y sigue siendo— una de las expresiones espirituales más profundas del continente americano.

Exterminio, memoria y renacimiento del pueblo Selk’nam

El destino de los Selk’nam es uno de los episodios más trágicos y reveladores de la historia humana. A finales del siglo XIX, cuando los colonos europeos y las compañías ganaderas llegaron a Tierra del Fuego, comenzó el despojo sistemático de sus tierras y su exterminio físico y cultural. En pocas décadas, un pueblo que había habitado esas tierras durante milenios fue reducido al silencio.

El genocidio en Tierra del Fuego

Los Selk’nam fueron perseguidos como animales. Los estancieros, empeñados en proteger su ganado, ofrecían recompensas por cada indígena muerto: una libra esterlina por par de orejas o por cabeza. Entre 1880 y 1920, la caza humana se convirtió en política de facto. Empresas como la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego y aventureros europeos —como Julius Popper— organizaron verdaderas expediciones de exterminio.

Las enfermedades traídas por los colonos, el alcohol y la desestructuración social completaron la catástrofe. De los más de 4.000 Selk’nam que habitaban la isla a mediados del siglo XIX, apenas unos pocos centenares sobrevivieron al comenzar el siglo XX, la mayoría confinados en misiones religiosas o trabajando como sirvientes en estancias.

Las misiones y la pérdida del mundo

Los misioneros salesianos, movidos por la compasión, intentaron salvarlos del exterminio. Pero al llevarlos a las misiones, sin querer aceleraron la desaparición de su cultura. En los conventos de Dawson o Río Grande, los Selk’nam fueron vestidos, bautizados y privados de su lengua y de su modo de vida. En apenas dos generaciones, su cosmovisión —la del viento, el lago y el fuego— se disolvió bajo el peso de la modernidad y el olvido.

Los últimos testigos

Entre los últimos Selk’nam conocidos figuran Lola Kiepja, Ángela Loij y Virginia Choinquitel. Lola, chamana y cantora, grabó sus cantos rituales en los años 60, convertidos hoy en un testimonio conmovedor. Su voz, quebrada por la edad y la memoria, parece venir del propio viento de la estepa fueguina:

“Soy la voz del viento del sur… Hablo por mis antepasados, que viven en las montañas y en los ríos.”

Con su muerte en 1966 se cerró un ciclo, pero no el espíritu del pueblo Selk’nam. La memoria quedó latente, esperando el momento de renacer.

El renacer del pueblo Selk’nam

En el siglo XXI, los descendientes de los antiguos Onas comenzaron un proceso de reivindicación y reconstrucción cultural. En Chile y Argentina se formaron comunidades reconocidas oficialmente como Selk’nam, comprometidas con recuperar su idioma, sus tradiciones orales y su cosmovisión. La lengua ha sido reconstituida parcialmente a partir de registros etnográficos y cantos antiguos, y el Hain se estudia hoy como patrimonio espiritual de la humanidad.

En 2022, el Congreso chileno aprobó el reconocimiento legal del pueblo Selknam como pueblo originario vivo, un acto de justicia histórica que reparó, al menos simbólicamente, siglos de negación. En escuelas, universidades y proyectos artísticos, el nombre “Selk’nam” vuelve a pronunciarse con respeto, como testimonio de resiliencia.

Memoria, lección y esperanza

El caso Selknam es más que una tragedia: es una advertencia sobre los límites del progreso sin ética. Su cosmovisión, centrada en el equilibrio entre el ser humano y la naturaleza, resuena hoy con una fuerza inesperada. En tiempos de crisis ambiental, los Selk’nam nos recuerdan que la tierra no se posee, se custodia; que la existencia no se domina, se agradece.

Y así, en el eco de sus cantos y en el viento helado de la estepa, el pueblo Selk’nam no ha muerto. Vive en la memoria del fuego, en las montañas que fueron sus ancestros y en el corazón de quienes aún creen que el respeto es la forma más alta de civilización.