- ¿Quién fue “Anayansi”?

- Balboa en el Darién: alianza, bautismo y vecindad

- ¿Qué papel jugó la mujer indígena de Balboa?

- ¿Hubo “matrimonio”?

- ¿Y su destino?

- Anayansi hoy: de personaje anónimo a emblema nacional

- Lo que nos enseña “Anayansi”

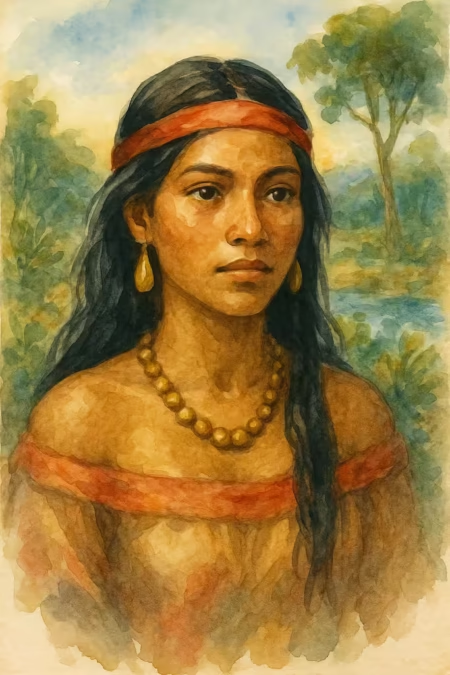

En las crónicas del Darién aparece una hija del cacique Careta (Chima), entregada a Vasco Núñez de Balboa como parte de una alianza decisiva. Su nombre no quedó registrado por los testigos del XVI. Siglos después, la literatura panameña popularizó para ella el nombre “Anayansi”. Entre la evidencia documental y el mito, su figura encarna el papel —tan real como silenciado— de las mujeres indígenas como mediadoras, intérpretes y constructoras de paz en el nacimiento de la Nueva España y Tierra Firme.

¿Quién fue “Anayansi”?

Lo que sí sabemos por las fuentes tempranas: Balboa selló la paz con el cacique Careta, quien —tras ser bautizado como “don Fernando”— le entregó a una de sus hijas como esposa/compañera, según la costumbre indígena, para consolidar la alianza y asegurar avituallamiento para Santa María la Antigua. Las crónicas no consignan el nombre de la joven.

Lo que no sabemos (y de ahí nace la leyenda): el nombre “Anayansi” no está en las crónicas; fue popularizado en el siglo XX —sobre todo por Octavio Méndez Pereira en su novela Vasco Núñez de Balboa o El Tesoro de Dabaibe (1934)— y otros autores la llamaron incluso “Caretita” por ser hija de Careta. Hoy, “Anayansi” funciona como símbolo cultural en Panamá, pero no es un dato registral de 1510–1519.

Balboa en el Darién: alianza, bautismo y vecindad

Entre 1511 y 1513, Vasco Núñez de Balboa supo transformar un territorio hostil en un espacio de alianzas estratégicas. Selló pactos con los caciques Careta, Ponca y Comogre, entendiendo que la supervivencia de Santa María la Antigua no dependía solo del hierro castellano, sino también de la capacidad de tejer vínculos de vecindad.

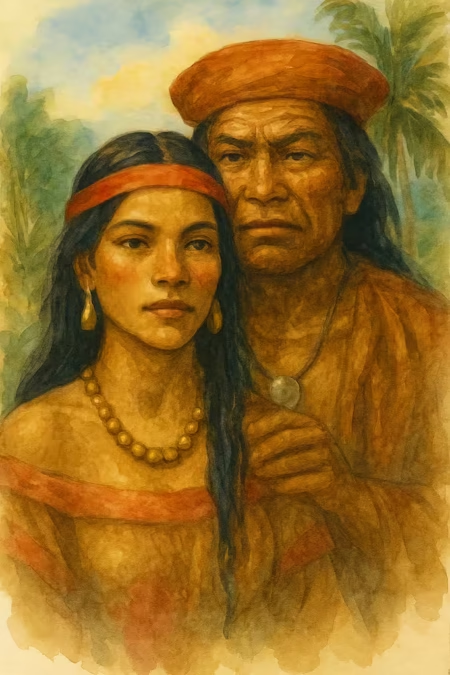

El caso más emblemático fue el de Careta (Chima). Tras ser bautizado como “don Fernando”, no solo aceptó la fe cristiana, sino que se convirtió en un aliado fundamental: aportó víveres, cargadores y respaldo político. La entrega de su hija a Balboa consolidó la confianza mutua y abrió un canal de comunicación permanente entre españoles e indígenas.

Esa vecindad, cimentada en la fe compartida y en los lazos familiares, dio a los castellanos una base estable desde la cual proyectar sus expediciones. Fue precisamente este entramado de alianzas lo que hizo posible la célebre marcha de 1513 hacia la Mar del Sur, hazaña que cambió para siempre la geografía y la historia universal.

¿Qué papel jugó la mujer indígena de Balboa?

Aunque su nombre propio se ha desvanecido en las fuentes, su presencia emerge con nitidez cuando se observa el papel que desempeñó en los primeros contactos entre los españoles y los pueblos del istmo. Fue entregada a Vasco Núñez de Balboa por el cacique Careta como prenda de alianza, un gesto de enorme valor político en las sociedades indígenas. En ese acto, ella se convirtió en mediadora cultural, garante del pacto y vínculo vivo entre dos mundos que comenzaban a entrelazarse.

No se trataba únicamente de una unión conyugal: era una estrategia diplomática en la que la mujer indígena asumía un rol clave como intérprete, consejera y conocedora de los códigos locales. Todo apunta a que, como otras mujeres en procesos de conquista —piénsese en doña Marina con Cortés—, también ejerció la función de traductora o facilitadora de tratos con pueblos vecinos, suavizando tensiones y transmitiendo mensajes que de otro modo hubiesen desembocado en conflictos.

Las crónicas más tardías incluso le atribuyen haber advertido a Balboa de conjuras contra la incipiente colonia de Santa María la Antigua del Darién. Aunque no contamos con pruebas documentales coetáneas que confirmen este episodio, la recurrencia del motivo revela cómo la memoria colectiva la interpretó como protectora y figura leal a su compañero. La tradición quiso verla como una “lengua” y guardiana, capaz de salvar la vida de los suyos con inteligencia y previsión.

Sea mito o realidad, lo cierto es que su figura representa la importancia de las mujeres indígenas como agentes históricos activos en la génesis de la América hispana. Ella no fue un simple apéndice de Balboa: fue un puente imprescindible, una mujer que encarnó el mestizaje naciente y el pacto entre la Monarquía Hispánica y los pueblos originarios del istmo.

¿Hubo “matrimonio”?

Diversos compendios modernos sugieren que entre Vasco Núñez de Balboa y la hija del cacique Careta se celebró una ceremonia según los usos y ritos indígenas. En ese contexto, tal unión equivalía a un matrimonio válido y respetado dentro del mundo nativo, pues implicaba la incorporación del conquistador a la red de parentesco del cacique y reforzaba un pacto político-militar de gran trascendencia.

Desde la óptica castellana, en cambio, no existió matrimonio canónico reconocido por la Iglesia ni por la Corona. De hecho, años más tarde Balboa contrajo matrimonio por poder con María de Peñalosa, sobrina de Pedrarias Dávila, como parte de una estrategia política que buscaba asegurar su posición en Castilla del Oro.

Por ello, la unión en Darién debe entenderse menos como un matrimonio en sentido europeo y más como un pacto político-familiar de enorme valor simbólico. Careta entregaba a su hija como garantía de alianza, y Balboa, al aceptarla, legitimaba su presencia en el istmo bajo la lógica indígena de reciprocidad y parentesco. La joven, por su parte, se convirtió en puente entre dos civilizaciones: facilitó la comunicación, suavizó tensiones y encarnó en su persona la posibilidad de una convivencia.

Más que un mero vínculo personal, fue una alianza que conjugaba diplomacia, fe y conveniencia mutua. Para los indígenas, representaba la protección frente a enemigos tradicionales gracias a la nueva amistad con los hispanos; para Balboa, significaba el acceso a redes locales que le permitieron consolidar su empresa exploradora. A la luz de la posteridad, aquella unión aparece como uno de los primeros gestos concretos de mestizaje en el continente, anticipo de una sociedad nueva nacida del entrelazamiento de dos mundos.

¿Y su destino?

Tras la dramática caída de Vasco Núñez de Balboa en Acla, en enero de 1519, el rastro de la mujer indígena que había compartido su vida se pierde en las crónicas. Ninguno de los cronistas del XVI consigna su final, lo que abre un espacio donde la historia se entrelaza con la memoria popular.

En la tradición oral panameña se la evoca como testigo silenciosa de la ejecución, contemplando impotente la muerte del hombre al que había entregado su lealtad. Otras versiones la imaginan regresando a la casa de su padre Careta, replegada en la intimidad de los suyos, cargando con la memoria de un pacto roto y de un tiempo que ya no volvería.

No son hechos comprobados, sino escenas que responden a la necesidad de dar cierre a una figura que, sin nombre registrado, quedó marcada como símbolo de alianza y mestizaje en los albores de la presencia hispánica en Tierra Firme. En cierto modo, su silencio en las fuentes es también revelador: como tantas mujeres indígenas que sirvieron de puente entre mundos, su destino se difuminó en la sombra, pero su huella fue decisiva en la construcción del futuro.

Anayansi hoy: de personaje anónimo a emblema nacional

En el imaginario panameño, “Anayansi” devino arquetipo: la mujer que hace posible la paz y el mestizaje en el istmo. Ese tránsito —de mención escueta en crónicas a figura con nombre propio— se explica por la literatura del siglo XX (especialmente Méndez Pereira) y por lecturas contemporáneas que reivindican el papel de las mujeres indígenas en la construcción de la nueva sociedad hispánica.

Lo que nos enseña “Anayansi”

Lejos del cliché de “conquista = solo hierro”, la historia del Darién muestra otra gramática imperial: bautismo, pactos, parentesco y reciprocidad. La hija de Careta —llámese o no “Anayansi”— simboliza la política de alianzas que permitió a castellanos y pueblos locales cooperar, intercambiar fe, lengua y leyes, y fundar vecindades duraderas en Tierra Firme. Aunque hubo choques: hubo más puentes.